编者按:“照见星河——铜镜里的风华长卷”为南阳市博物院本年度重点打造的原创展览,为进一步宣传该展览的意义价值及社会影响,全方位、多角度解读南阳铜镜的文化内涵及艺术特色,南阳市博物院将策划撰写系列报道文章,今天推出系列报道之五《南阳出土特种工艺镜赏析》。

特种工艺镜是指在 镜一般 制作工艺 的 基础上 , 增加 了 透雕、镶嵌 、 彩绘 、鎏金等特殊工艺 所制成的铜镜 。 它们纹饰华丽,工艺复杂,制作难度大, 代表了当时铜镜的最高制作水平 ,具有较高的历史、艺术、科学价值。南阳历史悠久,文化璀璨,经济发达,历年出土及存世的铜镜十分丰富,除了常规铜镜外,还有特种工艺镜。本文对南阳出土特种工艺镜的形制、纹饰、工艺等方面进行赏析,以期让大家直观地了解古代铜镜工艺的魅力。

一、透雕工艺镜

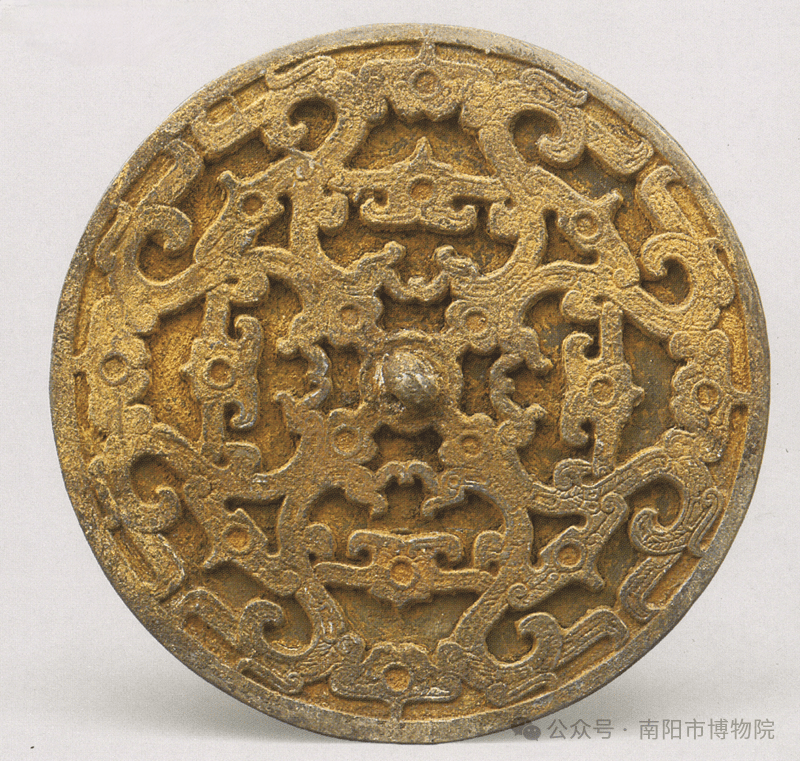

图一 战国透雕蟠螭纹铜镜

战国透雕蟠螭纹铜镜,2008年淅川县郭庄M2出土,直径11.4厘米,厚0.2厘米。镜为夹层,镜面嵌于镜背之中。圆形,环钮,圆钮座。座外对称伸出四个带柄桃形叶纹,上饰半镂空的圆形浅槽。外区饰四组镂空的蟠螭龙纹,每组两条,相对分布,螭身作S形弯曲,上肢前后伸张,下肢踏于镜缘上。每组蟠螭肢体相连处呈花瓣形。桃形叶纹和花瓣纹的中心饰圆形浅槽。螭身饰有垂鳞纹、人字纹。窄平缘(图一)。蟠螭纹镜,又称变形龙纹镜,是战国秦汉时期较为盛行的镜型。

此镜是目前南阳唯一一件战国透雕纹铜镜。透雕镜又称夹层透纹镜、镂空镜,它是一种双层复合铜镜,即分别铸造镜面和镜背,然后再嵌合而成。镜背则是一片包含镂空图案的铜片,纹饰呈透雕状,立体感强,有的还会在镂空的镜背上施以彩绘、贴金银、镶嵌绿松石等工艺,使铜镜显得尤为玲珑剔透、精湛别致。透雕镜最早出现于春秋晚期,流行于战国时期,汉时已基本消失,主要见于东周王都所在的洛阳地区以及以楚文化为中心的南方地区,其他地区仅有零星出土。此镜纹饰构思巧妙,镜背镂空的四组蟠螭纹,屈曲联结,繁缛细腻,异常精美。

二、彩绘工艺镜

图二 西汉连弧纹涂朱彩绘铜镜

西汉连弧纹涂朱彩绘铜镜,1989年南阳市开发公司M13出土,直径16.5厘米,厚0.4厘米。镜体较薄,残碎多块。圆形,三弦钮,钮外饰宽凹面环带纹和凹面宽环带组成的八内向连弧纹带各一周,纹饰将镜背分为三区,三区内均涂朱砂做装饰。宽凹面环带纹、八连弧纹带的两侧,外圈细弦纹的内侧,均以白色颜料勾边。在外区的两个连弧纹内,朱红色地上隐约可见白色的卷云纹图案,中区也留有斑斑点点的白色颜料痕迹。宽素凹面环带缘(图二)。

彩绘镜是在镜背上以彩色颜料作为装饰的铜镜,主要流行于战国晚期至西汉中期。在我国古代铜镜发展史上彩绘镜流行时间很短,所以能见到的实物也为数不多。此镜形制、纹饰与陕西榆林学院陕北历史文化博物馆藏西汉彩绘铜镜基本相同或接近,装饰工艺也采用了朱地彩绘工艺,即先在镜背涂饰朱砂红色,然后再在朱地上以蓝绿白黑等颜料彩绘出人物、车马、卷云纹等彩色纹饰。只是由于年代久远,此镜彩绘大多已剥落,如今只留下斑驳痕迹。此镜镜胎极薄,纹饰简洁古朴,表面留有明显的涂朱彩绘痕迹,它的出土对研究西汉彩绘工艺镜具有重要价值。

三、填彩工艺

图三 西汉蟠螭菱纹填彩铜镜

蟠螭菱纹填漆铜镜,1974年南阳县汉冢乡出土,直径23厘米,厚0.5厘米。圆形,三弦钮,圆钮座,钮座外等距离同向环绕三小龙,曲颈回首作奔跑状。其外有一周凹面形圈带纹。主纹为四组弯曲舒展、相互缠绕的蟠螭龙纹和菱形纹。龙首左向,靠近镜缘,张口吐舌,头上有弯曲的分枝长角,身躯作环状卷曲,勾连交错。地纹为细小的云雷纹。边缘是一周宽素面凹环带(图三)。主纹间涂朱砂做装饰。蟠螭菱纹镜流行于战国晚期至西汉初期。此镜地纹变得较粗拙,镜体也较厚重,具有西汉初期蟠螭菱纹镜的特点。

此镜镜背主纹饰间填涂朱砂做装饰,这种在青铜器表面填饰红彩或黑彩的工艺被称为填漆工艺,也有称填彩工艺。这种工艺能够凸显青铜器上的纹饰效果,烘托陪衬主纹饰。填漆工艺出现于商代晚期,春秋战国时期常见的填充颜色有红色、黑色和白色等,秦汉时期填漆技术已很少见到。此镜镜面光滑平整,光可鉴人,背面纹饰精细规整,在蟠螭纹间又巧妙运用了填饰朱砂工艺,使蟠螭纹更为突显,虽历经千年,色彩仍旧鲜艳明丽,表现出我国古代高超的铜镜工艺。

四、富锡工艺镜

图四 西汉对菱龙凤纹富锡铜镜

图五 明“五子登科”鎏锡文字铜镜

西汉对菱龙凤纹富锡铜镜,2002年南阳市丰泰小区M71出土,直径13.9厘米,缘厚0.3厘米。圆形,三弦钮,圆钮座。钮外饰细弦纹、綯纹和宽凹面环带纹各一周。主纹为三组蟠螭菱纹之间配饰三凤鸟纹,地纹为细小的云雷纹。再外有短斜线纹一周。宽凹面环带缘,缘上饰一周变形三角云雷纹,为富锡工艺制作而成,纹饰只有在镜子倾斜时才能看到(图四)。

明“五子登科”鎏锡工艺镜,征集,直径14.6厘米。圆形,小圆钮,两个长方形以钮为中心呈十字形叠压,十字各端内铸一铭文,铭文对读,合为“五子登科”。凹面环带缘(图五)。此类铜镜还有“三元及第”“状元及第”“福寿双全”等铭文,纹饰均为鎏锡而成。

《淮南子·修务训》载:“明镜之始下型,矇然未见形容;及其粉以玄锡,摩以白旃,鬓眉微毫可得而察。”玄锡就是现代冶金学所称的灰锡。古代工匠掌握了锡在不同温度下的变化,用粉状灰锡或锡汞剂在镜背绘饰图案或文字,再经过加热处理,铜镜表面呈亮色色,犹如鎏银错银般的装饰效果。富锡工艺出现于春秋战国时期,主要用于青铜兵器上,汉代以后铜镜上应用装饰。中国古代铜器表面富锡技术至少有三种:表面膏剂富锡、表面擦渗富锡、表面液态富锡。由于对这种工艺认识不足,过去也有人将其称为错银或描银、烙银工艺,后经科学证实,其实是经富锡工艺处理后呈现的银色效果。

五、错金银工艺镜

图六 东 汉 错金 银 四叶连弧纹铁镜

东汉错金银四叶连弧纹铁镜,1991年南阳市第二化工厂M10出土,直径16.4厘米,厚0.2厘米。圆形,扁圆钮,圆钮座。钮座四周饰以微弧状方形纹,四角各向外伸出一大变形四叶纹,四叶间纹饰似为凤鸟纹,凤鸟纹底部各有一字。近缘处饰内向十二连弧纹和弦纹各一周,平直缘。镜背纹饰用错金银工艺装饰而成:主纹采用错金工艺,在粗线条凹面阴纹内填错金片;地纹采用错银工艺,钮和四叶纹、连弧纹内错花瓣纹、菱形纹,又以细如毫发的银丝错卷草纹衬地。另在钮和缘外侧立面也饰错金三角锯齿纹一周(图六)。

错金银亦称“金银错”,即先在铜器表面铸出或錾刻出浅槽,然后将金银丝、片适当加热镶嵌到凹槽内,最后将金银错打磨平整。金银错工艺最早见于商周时期的青铜器,春秋中晚期开始盛行,战国两汉时期发展到顶峰,主要用在各种青铜器皿、车马器具及兵器等实用器物上。宋代《宣和博古图》曰:“斯鉴以铜为先,铁次之。”铁镜是古代仅次于铜镜的第二大类镜子。铁镜最早记载见于战国时期,东汉以后的墓葬中多有出土。铁镜在当时是上层社会使用的生活用品,错金铁镜更是少数皇族才可以使用的奢侈品,《上杂物疏》中提到曹操进献给皇帝的铁镜中就有金错铁镜。但由于铁镜易锈,在国内的出土数量非常少,错金银铁镜就更少。这面东汉铁镜经过近两千的岁月侵蚀,虽有锈蚀损毁,但保存基本完好,且纹饰错金,异常精美,充分反映了汉代娴熟而精湛的错金技艺。

六、鎏金工艺铜镜

图七 唐鎏金弦纹铜镜

唐鎏金弦纹铜镜,征集,直径10厘米,厚1.1厘米。圆形,圆钮,圆钮座。镜背正中饰一道高凸的弦纹,弦纹外是一周宽凹面环带,缘周向上逐步抬高,窄立镜缘。通背鎏金,部分有脱落(图七)。

鎏金工艺是将黄金和水银合成金汞剂,涂抹在器物表面,然后通过加热使所含水银蒸发,使黄金附着在其表面。中国是最早使用鎏金技术的国家,已知最早的鎏金青铜器始于春秋战国之交,汉代鎏金工艺已相当的成熟,被称为“金涂”或“黄涂”。唐宋以后鎏金技术得到更广泛应用,至今仍在民间流行。鎏金弦纹铜镜流行于盛唐时期,此镜色泽艳丽,制作规整,弧线优美,透露出一种高贵而又典雅的简洁之美。

七、银壳工艺镜

图八 唐菱形银壳金花鸾兽纹铜镜

唐菱形银壳金花鸾兽纹铜镜,南阳市地税局M13出土,直径6厘米,缘厚0.5厘米。镜背为银壳鎏金,镶嵌于镜面之中。六出葵花形,伏兽钮,银背以珍珠纹衬地,地纹之上錾刻双鸾双兽及缠枝花纹,一鸾口衔花枝,一鸾回首静立枝头,双兽似狮,攀缘花枝做奔驰状。再外为六出綯索纹、连珠纹各一周,边缘葵形,平素凸起(图八)。从考古发掘的实物看,银壳镜多出土于河南的洛阳、偃师及陕西西安地区的盛唐墓葬中,主要流行于武则天至玄宗开元时期。

银壳镜又称为银背镜或贴银镜,它是将经过捶揲、錾刻而成的银壳嵌入镜面而成,若在银壳背上鎏金,则称为银壳金花镜。在制作时,铜镜背面完全没有纹饰,仅边缘向上隆起,中间下凹,银背是用一整块银片锤打成形,先捶打出凸起的兽纹和鸾鸟花枝等纹饰轮廓,再錾刻出珍珠地纹和主体纹饰的细节部位,然后再施以鎏金工艺,最后将银片嵌入镜缘内。其主纹饰突出于银壳表面,呈现立体状,层次感很强。银壳金花镜采用了锤揲、錾刻、鎏金、镶嵌等多种工艺,它是金银细作与青铜铸工相结合的产物,经过银背的工艺处理,铜镜更显雍容华贵,富丽堂皇。

八、髹漆描金工艺

图九 清黑漆描金人物故事带柄铜镜

清黑漆描金人物故事带柄铜镜,征集,通长11.4厘米,直径8.2厘米。髹漆剥脱严重。圆形,具柄,镜背内凹平整,涂黑漆作地漆,其上以金色漆描出图案。上绘一人物骑一瑞兽,似为麒麟,其余纹饰残缺不全。圆柄残缺,仅存上段,有象牙质装饰(图九)。

描金,是髹漆工艺技法之一,也称泥金画漆,是一种在黑漆或红漆表面,用金色描绘花纹的装饰方法。描金漆器的做法有直接描金漆,以及利用漆的黏性在描漆后再扫金粉两种技法。已知最早使用的描金漆器见于战国时期,至唐宋时期描金器物已臻完美,明清时期描金工艺得到恢复并再次兴盛。清雍正、乾隆两朝是描金漆器生产的全盛期,宫廷造办处制造了大批高水平的描金漆器。故宫博物院收藏一件清代山水楼阁手柄镜,二者形制、工艺相近。此镜柄下段残缺部分,应为紫檀等名贵木柄。

青铜器上出现特种加工工艺最早是在二里头夏文化中,商周时期很少见到。战国时期青铜器特种工艺开始在铜镜上应用,不仅改变了商周以来铜镜纹饰的庄重感和神秘感,使其图案更加灵活多变、富丽华美,反映了当时社会的审美趋势和技术创新。南阳特种工艺铜镜数量并不多,但品类繁多,既有铸造方面的工艺,又有装饰方面的工艺,包括彩绘、鎏金、金银错、透雕复合、彩绘等多种工艺技术。这些铜镜纹饰绚丽,制作精美,其制作工艺和装饰工艺都非常复杂,反映了古代工匠高超的铜镜制作技艺和精湛的工艺水平,具有较高的历史与、文化、艺术价值,为研究中国古代铜镜史、手工业史、工艺美术史等提供了重要的实物资料。

来源:刘霞 南阳市博物院