中原农谷位于黄河北岸,土壤肥沃,水光热资源充沛,具有发展农业的天然优势。为深入探究黄河流域生态保护和高质量发展战略背景下,数字智能技术如何赋能现代农业转型升级,助力“中原农谷”建设,河南大学高级金融学院“数智赋‘农’看中原”暑期社会实践团于7月7日-11日踏上了一段内容丰富、意义深远的调研旅程。团队先后奔赴原阳县、平原示范区、延津县、获嘉县等“中原农谷”核心区域,通过实地参观、座谈交流、现场体验等方式,全方位、多维度地调研了沿黄地区智慧农业的发展现状与未来趋势。

7月7日上午,团队负责人2024级国贸(2)班闫湛昀同学组织队员完成了活动物资的准备与整理,一行5人在学校集合后前往新乡市原阳县,开启了这段为期5天的社会实践之旅。

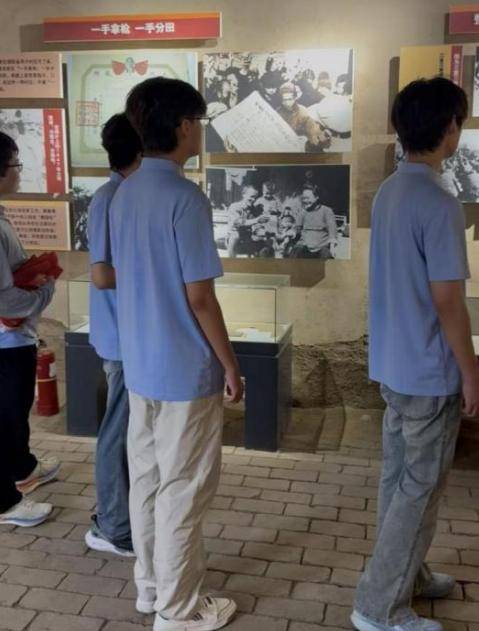

第一站:红色起点,铭记初心—原阳县抗日民主政府纪念地

实践团的首站来到了原阳县抗日民主政府纪念地。在这里,队员们瞻仰革命遗迹,聆听红色故事,深刻感悟到中原大地深厚的革命传统与奋斗精神。这一堂生动的思政课,为此次以“数智赋‘农’”为主题的实践调研奠定了坚实的思想基础,激励着队员们以更强的使命感和责任感,投身于对新时代中原农业现代化发展的观察与思考中。

第二站:核心引擎,创新策源——中原农谷核心区(平原示范区)

在平原示范区,实践团深入探访了“中原农谷”的核心驱动板块。在中原农谷展厅,宏大的规划蓝图和先进的农业科技成果展示,让队员们对“中原农谷”的战略定位、空间布局和发展目标有了系统性认识。随后,队员们参访了中国农科院中原研究中心,了解到国家级科研机构如何为区域农业高质量发展提供尖端科技支撑和人才智力保障。在平原示范区高标准农田区域服务中心,通过观摩智能灌溉、病虫害监测、精准施肥等数字化管理系统,队员们真切感受到了现代信息技术如何融入农田管理的各个环节,显著提升农业生产效率与资源利用效率。

第三站:农旅融合,产业延伸——原阳县(中原农谷南区)

在原阳县,实践团聚焦于一二三产业的融合发展。在黄河稻米文化博物馆,队员们领略了悠久的黄河农耕文明和稻作历史,理解了文化底蕴对农业品牌塑造的重要性。太平镇水牛赵田园综合体则展示了现代农业与乡村旅游、生态保护相结合的生动实践,体现了智慧农业在促进乡村振兴中的多元价值。在河南九多肉多酱卤文化园,队员们调研了农产品深加工产业链,看到了智慧农业从“田间”到“餐桌”的全链条延伸,以及数字技术在提升产品附加值、打造知名品牌中的应用。

第四站:麦浪滚滚,科技种粮——延津县(中原农谷东区)

延津县作为优质小麦的重要产区,展现了“智慧麦田”的丰硕成果。在延津小麦产业服务中心,队员们学习了如何通过数字化手段为小麦全产业链提供社会化服务。进入帝益麦种业有限公司,大家深入了解了现代种业科技的创新与发展,认识到“中国粮”要用“中国种”的重要性。在克明面业有限公司,团队成员观摩了从优质小麦到高端挂面的智能化生产线,见证了龙头企业如何通过技术创新驱动产业链升级,完美诠释了“粮头食尾”的实践内涵。

第五站:数字大脑,智慧未来——获嘉县(中原农谷西区)

实践团的最后一站来到了获嘉县。在中原农谷(获嘉)数智中心,庞大的数据屏幕实时呈现着农田、农情、农事信息,仿佛一个智慧的“农业大脑”,让队员们惊叹于大数据、物联网、人工智能等技术在农业领域的深度融合与宏观管控能力。在河南农创(获嘉)基地,大家感受到了浓厚的农业创新创业氛围,看到了金融资本、科技资源与农业产业对接的新模式。在七里营智慧农业示范基地,无人农机、智能温室、水肥一体化等先进装备和应用场景,为队员们勾勒出一幅未来农业的清晰图景,充分展示了数字智能技术的巨大潜力和广阔前景。

青春感悟:把论文写在祖国大地上

通过为期五天的实地学习与调研,实践团队深切读懂:红色基因是乡村振兴的精神火种,科技引擎驱动产业破茧成蝶,生态基底托举未来永续发展。闫湛昀同学说道:“这些沉甸甸的研究与发现,终将凝作团队成员报效乡土的底气,成为书写河大新篇章的精神动能”。

抗日纪念地的精神传承、中原农谷的科技突围、现代企业的产业深耕,三者交织晕染,共同铺展成一幅壮阔的时代长卷。河大学子愿以这段实践为起点,把调研积累的厚度淬炼成赋能乡土的热度,让“振兴”二字真正在田垄间扎根、展叶,于阡陌上抽穗、扬花,最终在广袤乡野结出饱满的金黄稻穗!