自1937年全面抗战爆发后,日军迅速占领中国主要的产粮区,大后方及根据地面临人口骤增和粮食供应的双重压力。如何让军队不饿肚子、让百姓活下去,成为当时最紧迫的课题。

01

45天15个县2000多件标本

一份科考报告开启“南泥湾”变“好江南”的奇迹

南泥湾的奇迹是抗战农业史上浓墨重彩的一笔。1941年春,王震率领三五九旅开进荒无人烟的南泥湾。战士们放下枪支,拿起锄头,开始了垦荒生产,最终把“南泥湾”变成了“好江南”。

这个奇迹的创造,离不开北京农业大学首任校长乐天宇的一份报告。

1940年,时任延安自然科学院生物系主任的乐天宇,带队从延安出发为中共中央提出的军垦屯田设想做实地科考。队员们躲避敌人的封锁与骚扰,在缺粮、缺水、缺医疗的困境中,历时47天踏遍15个县,发现了一块极适合农垦的荒地,当地称之为“烂泥洼”。

乐天宇迅速整理收集到各类重要标本2000多件,撰写成《陕甘宁边区森林考察报告》,提出“建设边区、开发南泥湾”的建议,向八路军总指挥朱德汇报。

朱德听后十分兴奋,亲自到实地勘察,并起了一个好听的名字:南泥湾。

南泥湾的成功开发,解决了边区的粮食和物资短缺问题,更带动整个陕甘宁边区的大生产运动热潮,为抗战胜利作出了不可磨灭的贡献。

图为三五九旅开垦南泥湾

抗战期间,像乐天宇这样在战火中坚持农业科研和生产技能提升的案例还有很多,农业领域的科学家和生产者们用知识和汗水为武器,开辟了另一个无声却至关重要的战场。太行山根据地推广“胜利甘薯”,亩产显著提升,甚至可达数千斤,成为救命粮。湖南的粮食增产运动仅1938到1940年就增产了籼稻185万余担,一定程度上缓解了战时的粮荒。

在长达14年的抗日战争中,农业扮演了至关重要的角色,它不仅提供粮食供给,更提供经济作物成为支撑战争的战略支柱。

02

棉花涨价2725倍,洋布涨2667倍

根据地种棉纺纱实现布匹部分自给,打破封锁

1944年2月17日,淮北根据地行署发布《关于开展生产运动的训令》,规定3月4日前,根据地植棉计划要达到耕地面积的3%。这个规定的推出,是为了解决军民穿衣问题。

抗战之前,帝国主义大量的商品输入逐渐破坏了中国传统乡村自给自足的经济方式,许多农村种植趋向单一化。以淮北地区为例,农民早已不种棉花,不会纺织,只能卖粮以购买棉花及棉织品。

抗战爆发后,日军封锁导致洋布无法进入。抗日根据地面临严重的布匹短缺,军民穿衣困难,严冬季节甚至直接影响战斗力。

不仅淮北根据地,陕甘宁边区也面临着同样的问题。1943年与1937年相比,陕甘宁边区出口的盐的价格涨了410倍,而进口的棉花却涨了2725倍,洋布涨了2667倍。

布匹自给也减少了对敌占区的依赖,每年为根据地节省了大量用于购买洋布的资金,还能换来紧缺物资。如1943年,淮北根据地用100担棉花换取苏北盐城200支步枪,棉布则伪装成“土布”运往上海,每匹布可换回5发子弹。

图为根据地妇女纺纱

除了根据地,各省份也在努力推进棉花种植。其中,1939年,湖南农业改进所派出技术人员60多人,在芷江、乾城等19县推广植棉,增加植棉面积31733亩。技术人员长期驻守农村,指导农民整地、播种、防治病虫害。到1943年,湖南棉花产量达到15万担,基本满足了军需民用。

03

2500万美元借款,2000架战机

农业特产换回外汇和战略物资

抗战时期,中国需要大量外汇购买武器、石油、药品等急需的战略物资,这些外汇与军援从哪来?当时的农业特产,就成为了换取外汇的“硬通货”。

桐油借款是其中最著名的案例。桐油因其干燥快、耐腐蚀的特性,成为制造武器、军舰和飞机的重要原料。当时中国向苏联、美国借款购买军用物资,大部分是用桐油来换的。例如1938年底,上海商业储蓄银行总经理陈光甫率团赴美,以22万吨桐油做抵押,签下2500万美元的“桐油借款”,是当时获得的第一笔来自美国的资助。

抗战期间,中国桐油出口量占全球60%,四川、湖南成为主力,当时的杂志《一条心》有一种说法:“一株桐树,抵过一支机关枪;一颗桐子,抵过一颗子弹。”

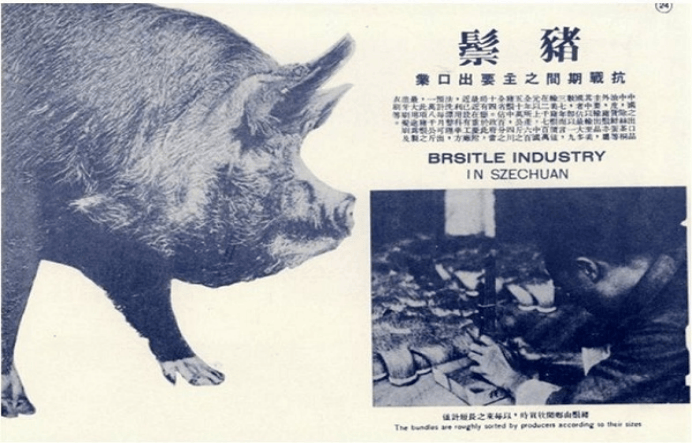

除了桐油,猪鬃当时也是战争中的"工业牙齿"。猪鬃古称“刚鬣”,是猪颈部和背脊部生长的5厘米以上的刚毛,由于刚韧而富有弹性,具有耐潮湿、不受冷热影响、不易变形等特点,是军需和工业用刷的理想原料。行军打仗难免风吹雨淋霜冻,枪炮会生锈,而猪鬃做的刷子清理起来不伤器械,英美苏军的需求都很大。

仅仅1937年一年,销往美国的猪鬃价值在2,700万元以上。二战期间,国际市场对猪鬃的需求持续旺盛,1944年,猪鬃货值占出口货值的百分比剧增到41.6%,成为中国当年最重要的出口商品。猪鬃出口换取的外汇,为购买飞机等军需物资提供了重要资金支持,其价值可折算约2000架飞机。

全年所产650万公斤猪鬃,换取美援飞机2000架、外汇1500万美元。

图为猪鬃,来源《良友》画报1939年第145期

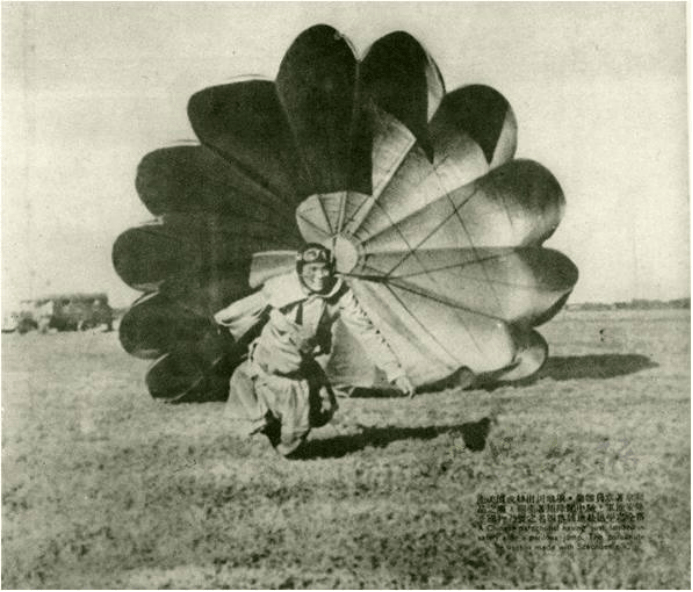

战前,农民自己养的蚕种产量不高、易生病,国民政府就找农业技术人员培育新蚕种,无偿提供给蚕农,又成立四川丝业股份有限公司统一收购蚕丝,再卖给英国、美国、苏联等国。战时,国民政府还建立了不少冷藏库、缫丝厂,以保证出口丝的产量。1943年,中国以生丝运美易货偿债,每磅生丝价格最高达25美元,最低亦为22美元。

图为中国空军的伞兵;来源《良友》画报第164期

对抗战资金募集起到重要作用的农产品中,还有茶叶。前苏联等国家对茶叶的需求稳定,且愿意以易货贸易的方式与中国交换军需物资。

1939年,中国茶叶总输出额为3300万元,其中转往前苏联的茶叶价值达1500万元,比往年增加了2至3倍。此外,云南普洱茶通过马帮运抵西藏,换取藏区战马,大量的茶叶贸易,维持了茶马古道的正常运转,使其能够持续发挥运输战略物资的功能,为抗战的胜利立下了汗马功劳。

图为四川康定茶马古道上的茶叶背夫

04

“一滴汽油一滴血”

农业原料替代燃油,维持运输生命线

抗战爆发前,中国的汽油自给率只有2%,98%都靠进口。日本很早就调查清楚这种情况,发动战争后南北夹击,占领上海、广州、广西,封锁出海口,限制了进口汽油,后方的交通运输面临瘫痪,汽油获取难度极大,当时有“一滴汽油一滴血”的说法。

无奈之下,当时的国民政府只能采取“酒精代汽油。四川内江、资中的酒精生产成为破解这一难题的关键,利用制糖的副产品——糖蜜,以及甘薯、玉米等发酵提炼酒精,作为汽车燃料。

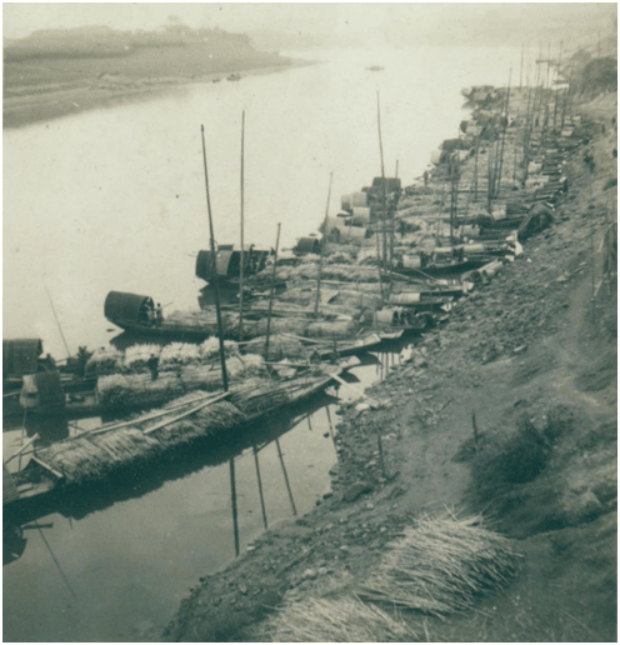

1943年,内江在产酒精710.5万公升,占全国产量的四分之一,被称为“抗战能源心脏”。79岁的内江谢家糖坊后人、作家谢自生回忆道:"当年汽油比金子贵,军车靠木炭'喘气',父亲和同学们拍着胸脯要让酒精变成'飞毛腿'燃料。"

全面抗战8年,四川省内江县共产糖约1.24亿公斤,装糖的竹篓从糖坊堆到码头,摞得比江岸石阶还高。现任内江市市中区地方志研究室主任翁得志摸着老糖坊木柱感慨道:“这些糖坊熬的不只是糖,是支撑抗战的底气。”

图为沱江河上的运蔗船供图内江地方文史爱好者刘玉江

汽油由酒精替代,柴油则由桐油替代,国民政府在大后方建立了60多家桐油炼油厂,从桐油中提炼代汽油、代柴油。虽然热值较低,但在关键时刻保障了有限的军事和民用运输,被誉为“桐油车”。

英国科学家李约瑟1943年来中国考察,在《战时中国科学》中记载:"这是封锁条件下的天才创造。"

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,回望那段烽火连天的岁月,农业,在没有硝烟的第二战场,支撑着整个民族抗战的生命线、经济线和团结线。它解决了生存、温饱、财政、能源和人心这五大核心问题,用一粒种子、一缕棉纱、一棵桐树、一根甘蔗,织就了民族生存的韧性之网,为这场伟大战争的最终胜利,奠定了最深厚、最坚实的底气。正如一句话所言:“农业,没有冲锋号的嘹亮,却是国家最深厚的底气。”

记者 | 曾丽清

编辑 | 梅青云

栏目主理人 | 曾丽清

监审 | 杨 巍

部分资料参考《党的文献》2024年第2期、澎湃新闻等

透过纷纭现象,在繁杂信息中,精准提炼关键要点,《观三农·农经观察》以专业视角,为您深度解读 “三农” 热点事件背后的深层逻辑。

《农经观察》由中国农业电影电视中心联合中国农业科学院农业经济与发展研究所共同发起的原创栏目,版权归其所有。