澎湃新闻记者 谢春雷

在非洲肯尼亚,利用太阳能驱动的密封粮仓,正助力小农户解决高达40%的粮食收获后损失。

在中国西北部,利用生物基复合材料改良重塑土壤结构,戈壁沙漠奇迹般变身保水保肥的耕地。

在东非,一款灵感源自肾脏的无化学剂滤芯,让家禽养殖业的水传播感染减少67%、死亡率降低58%。

在美国,针对高价值温室番茄等作物的高病害压力,利用纳米材料VOC传感器给植物“号脉”,能提前数天预警病害症状。

……

这些有创意又务实的农业创新项目,出自全球不同国家的青年农创客团队。8月底,9支决赛队伍齐聚杭州,在2025全球农创客大赛决赛中各显身手。

今年是全球农创客大赛(Global AgriInno Challenge)举办五周年,本届大赛由联合国粮食及农业组织(FAO)、浙江大学和拼多多主办。自2020年办赛以来,该赛事的目标始终明确:发掘、加速并推广由青年引领的创新商业模式和数字化解决方案,释放农业部门的变革潜力。

在2025全球农创客大赛期间,各国选手充分交流经验,共话农业数字创新方案。傅俊豪 摄

变革的种子已经萌芽,创新与行动交汇。

全球农创客们将数字技术与农业结合,打破传统农业的局限,正在激发全球农业的创新潜力,探索与实践未来农业的新方向。

普惠小农户

任何创新都不易,农业更是如此。

气温上升、资源减少以及脆弱的供应链威胁着全球数百万人的生计,尤其是小农户、妇女和农村社区。

正因此,本届大赛格外关注创新成果的普惠性与包容性。

太阳能驱动的密封粮仓正在解决东非小农户产后高损失问题。本文图除标明来源外,均为澎湃新闻记者谢春雷摄。

在非洲东部,粮食收获后遭鼠虫和霉菌侵害的产后损失高达40%,这是东非小农户普遍面临的严峻问题。

Nathan Rugut是Silo Africa公司的创始人,为了解决小农户的粮食收后高损失问题,她和伙伴们设立了这家专注于东非小农户的农业科技公司。

他们研发了一套低成本又实用的集成解决方案,涵盖智能粮仓(SmartSilo)储粮技术、数字平台和“储粮即服务”模式。

其核心产品是太阳能驱动的密封粮仓,不用化学药剂即可防治害虫和霉菌。粮仓是一个个用铁皮焊接起来的圆桶,造价低廉,既能防止啮齿类动物撕咬,又能隔绝空气防止粮食生虫和发霉。

粮仓内置的物联网传感器可追踪温度、湿度、二氧化碳浓度和填充量,并向农民传输数据。

为了适合小农户应用,这家公司推出了灵活的租赁、分期付款和“以粮抵租”结算模式,大大降低农户的前期成本。

该公司还帮助小农户更便捷地销售粮食。粮仓具备的可验证数字库存功能,能帮助农户与银行、保险公司和大宗买家对接,让他们可以储存更多粮食、卖出更高价格并获得信贷支持。项目已在肯尼亚的裂谷、西部和中部地区运营,目前正扩展至乌干达、坦桑尼亚和埃塞俄比亚。

制冷工程硕士毕业的Ainomugisha Shifra是来自乌干达的年轻女性,也是Solafam公司的创始人,正在探索建设面向小农户的太阳能智能农业灌溉设施,帮助解决农产品从种植到储存再到销售的全产业链问题。

乌干达和撒哈拉以南非洲地区种植中存在诸多问题,如依赖雨水灌溉,农艺指导缺乏,产后损失高,市场链接薄弱等。

她和同事的创新成果是,向小农户提供一套覆盖全产业链的零前期成本解决方案。

农创客在介绍面向小农户的太阳能智能农业灌溉设施。

他们研发的多语言聊天机器人,通过语音和漫画形式提供作物选择、病虫害诊断、灌溉时机和实时市场价格等指导,降低农户使用门槛,结款方式为“随用随付”。太阳能灌溉系统,可让农户小投入即可实现全年灌溉,提升产量20%-30%;太阳能冷藏库可将农产品损耗减少35%。

同样,他们把农民的可验证粮食库存与银行、保险公司和大宗买家关联,将储存的作物转化为金融资产。该项目已让使用家庭平均增收28%。

在太平洋另一端的哥伦比亚,农创客Milton Cano和伙伴们也将目光瞄准服务小农户。

他们专门为拉丁美洲小农户打造了AgroData Connect人工智能精准农业平台,首站已在哥伦比亚推出。通过轻量级计算机视觉和机器学习模型,农民只需拍摄作物照片,即可获得关于最佳收获时间、病虫害压力和水分胁迫的即时指导。试点测试中,番茄等易腐作物的收获后损失减少了30%。比较符合实际的是,该平台可在离线或低带宽网络环境运行。

“不能因为技术的突飞猛进,将或者由于知识能力、或者因为经济基础、或者地处偏远等人群,被科技浪潮所淘汰。”本届大赛评委、筹备小组负责人、浙江大学食物经济与农商管理研究所所长卫龙宝教授说。

变不可能为可能

戈壁沙漠能大规模种粮食吗?农民焚烧秸秆的习惯能改变吗?卫星影像信息服务设备能用气球搭载吗?

海阔天空地想象、跨部门技术融合,在全球农创客的探索与实践中,一个个不可能正在变为可能、变为现实。

中国西北部正在实践基于人工智能的生物基沙漠可持续农业解决方案,项目负责人刘莎并非技术出身,大学时她主修行政管理。

年轻的刘莎是一位优秀的管理者。在戈壁沙漠治沙扩田、耕种小麦、玉米、苜蓿等农作物,涉及农学、材料学、细胞学、环境科学、信息技术等不同领域,她在不同的技术部门间娴熟地协调融合,使团队高效运转。

长在农村、少年时常下地务农的她笑称自己“从农村来,到农村去”。不过,再次务农,她的心境大不相同,信心也大大提升。

在沙漠种粮,有点异想天开,但这确实已成为现实。

在中国西北部的戈壁沙漠上,刘莎所在的农业科技公司针对当地土质现状,通过自主研发的生物基荒漠土壤重构技术,改变了原沙土的土壤结构,实现了保水保肥性能,提高了土体承载力,同时改善植被水文效应,成功构建起稳定的沙地生态系统。

改良荒漠所用的是一种量子级生物基复合材料,原料来自于动植物,通过植物纤维素、微生物菌群等多种绿色生物基材料科学配比合成。

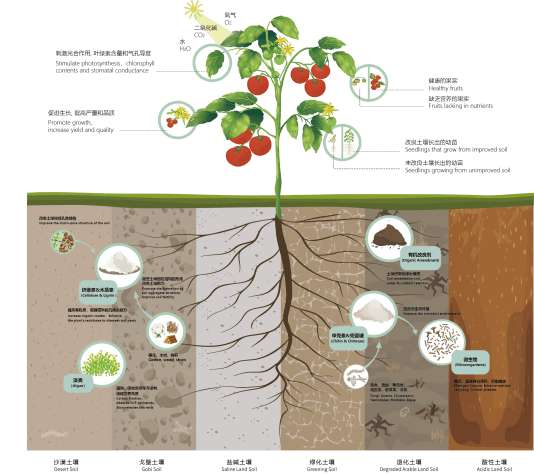

改良材质功效作用示意图。受访者供图

“荒漠一次改良,长期有效。荒漠经生物基质材料改良重塑土壤结构后,水和营养的下渗速度大大延缓,可节水30%到50%,而且随着水和营养的下渗,农作物的根系会比在普通土壤中扎得更深。”刘莎说。

在土壤改良基础上,刘莎和伙伴们制定了荒漠数智农业综合治理方案,运用人工智能,在农业生产过程中实现了自动化无人管理,精准灌溉、施肥、植保,实现从作物数据采集到科学决策再到高效执行的全链条闭环。改造当年,沙地每亩产量达到甚至超过当地平均水平。

目前项目已完成近万亩荒漠戈壁治理,并在阿联酋阿布扎比推广落地,均成功做到地表覆绿的治理成效。

PuthiphatJirawatanaphalin是RIFFAI公司的创始人,21岁的他还在泰国读大三,主修环境工程专业。Enable Earth是他的好朋友设立的公司,他们立志于改善东南亚因焚烧农作物残茬引起的大气污染。

RIFFAI与EnableEarth通过“空间-地面-人力”闭环模式,正在努力解决泰国每年680万吨农作物残茬(秸秆)焚烧的危机。

Puthiphat介绍,泰国是秸秆高焚烧区域,焚烧造成巨大的大气污染,影响严重时有的地方“简直呼吸都困难”。

RIFFAI开发的卫星人工智能引擎能实时定位4.5万个焚烧热点和PM2.5污染羽流,并提前数天预测火灾。这些污染羽流是秸秆燃烧时形成的羽毛状高速高温燃气流。

Puthiphat在介绍项目。

定位焚烧源头可以用技术实现,但让众多农民主动改变焚烧秸秆的习惯,这似乎是不可能完成的任务。

Enable Earth在泰国北部清莱府运营着首个经官方认证的热解工厂,计划到2026年再新增3家,达到每年联合处理1万吨农作物残茬,生产2400吨生物炭,并锁定3900吨稳定的二氧化碳。

秸秆是生产生物炭的原料,如果让农民将秸秆就近运送到热解厂的原料收购点,这将是一举两得的事。

Puthiphat和好友发现,在泰国,一户农户每年产生的秸秆约有20吨。为了让农民积极参与他们改善环境的项目,他们采取直接收购激励。在距离热解厂两三公里处设置原料收购点,农民送来秸秆,他们支付现金。

“每户平均可获得每年600美元的收益。不焚烧秸秆能减排二氧化碳,后期农民还将分享公司的碳交易收益。”Puthiphat说,这种自下而上的“数据+碳市场”模式已被政府、农业企业和碳买家采用,可在东南亚及全球南方其他高焚烧地区推广。

远在欧洲的匈牙利,20岁的农创客Domokos Kertész更为年轻,他的创业伙伴Mira Tóth更是比他还小1岁。

“她非常善于人际交往,负责我们的商业推广。”Domokos称赞Mira。

在决赛舞台上阐述创新项目时,青春激扬的二人毫不怯场,条理清晰,应对流利。

Domokos曾在朋友的农业初创公司工作,每年公司在购买卫星影像服务上投入不菲。后来他一直在琢磨用什么替代卫星影像服务。

Domokos最终开发出Agroloon服务平台,用“20-30公里高空气球”重新定义地球观测:搭载设备后,气球重4公斤,直径3米,形成一款超轻型平台,可在800平方公里范围内持续提供50厘米超高分辨率图像,成本仅为卫星或无人机的一小部分。

气球用太阳能驱动,内置人工智能,可实时“监测”大气,避开云层捕获灌溉、病虫害、野生动物破坏等关键数据,直接为变量喷雾器和灌溉系统提供支持。通过气球观测到的影像数据能快速回传到地面设备,可更智能地助力中小型种植者在24小时内发现作物胁迫,减少投入浪费并可持续提高产量。目前,Agroloon平台已服务于农业、能源等领域。

年轻的探索者们向着未来农业的新方向不断发挥着想象,正如联合国粮农组织创新办公室主任马文森对参赛者所说,你们正站在一场革命的前沿。你们不仅仅是在推介一个项目,更是在为我们的星球提供生存之道。

治未病

“上医治未病”,未病先防、既病防变。

这一中医理念正在被全球农创客们不约而同地应用于动植物病害的防治上。

非洲农创客Faith Kuya创立的SafeSip公司专注于东非7国的家禽用水安全缺口,她和伙伴们研发的端到端方案正在解决当地水安全问题。该农创项目摘得了本届大赛唯一金奖。

创新有时来自于记忆深处的痛点。Faith的外婆曾拿出所有积蓄养了一千只鸡。因附近水源都受到了污染,鸡喝了不干净的水后陆续染病死亡。

从小农户到大型综合养殖场,东非的农场大多面临高病原体负荷、抗生素滥用和气候冲击的问题。

Faith不想让外婆的悲痛重演。如何让家禽喝上安全水、防止染病,一直是她试图攻克的难关。从人体肾脏工作原理中汲取灵感,Faith和伙伴们设计了解决当地水安全的方案:一款0.01微米无化学药剂滤芯、通过LoRaWAN网关传输pH值、浊度和细菌计数的太阳能物联网传感器,以及可提前75%预测故障的人工智能系统。这套系统可实现远程操控过滤、实时监测,家禽饮水安全得到了保障。

Faith在阐述家禽用水安全解决方案。

从小农户适用的“随用随付”式1万升/天供水站,到企业级30万升/小时生产线,该解决方案可无缝扩展。试点数据显示,试验区域水传播感染减少 67%,死亡率降低58%,小农户投资回收期仅4.5个月,抗生素使用量减少62%。

为了解决养猪行业大敌疾病影响,中国河南的一家养殖云计算企业,借助人工智能实现了“看图识病,听声辨病”。这个名为“猪群实时守卫‘战’”的农创项目夺得了大赛唯一的银奖。

该项目用24小时人工智能视觉和多传感器融合技术替代人工巡检,可实时检测猪的细微变化(如体温,进食、移动),及时发现猪发烧、咳嗽等异常,实现“早发现、早干预”。

项目负责人胡义勇说:“我们采集了超过20万条数据,用于训练人工智能‘听声辨病’的本领,通过猪的不同咳嗽声,甚至咳嗽之前的喷嚏声,来辨别是否生病,为提前应对赢得时间。”

项目团队给猪“治未病”的措施还包括,比拟实验室无菌环境,设置4层空气过滤系统,让猪呼吸清新的空气;以及对猪舍排出的气体进行集中收集灭菌除臭处理。通过对猪群系统性地实时守卫防病,提升了猪场的生产效率,也让养猪更轻松。

美国农创客Zachary Hetzler和伙伴们带来的植物病害早诊断创新项目获得了大赛唯一的铜奖,其诊断方法类似于中医的“号脉”。

他们针对北美高价值温室番茄及其他受控环境作物,在病害压力比露天种植高10倍的场景中提供“植物级早期预警”。

纳米材料挥发性有机化合物(VOC)传感器被安装在叶片上,如同给植物戴上了“脉搏贴片”。

植物“脉搏贴片”。

就像中医感知动脉跳动的细微变化一样,传感器在植物出现可见症状前持续检测其释放的微量气体,再经人工智能分析,在植物病症被肉眼观察到之前,能提前48-72小时触发警报,实现主动防治。

农创客的创新,一定程度上代表着人们对未来农业的愿景与期望。

“全球农创客大赛远不止是一场比赛,我们希望把它打造成一个全球农业创新技术的‘创意库’;一个对接国际高端资源的‘连接器’;一个启迪商业模式创新的‘试验场’。”拼多多副总裁侯凯笛说,公司将一如既往支持全球农业创业者和工作者,“未来三年,拼多多将依托‘千亿扶持’计划,进一步发挥数字化优势,帮助农村地区改善生产和生活。”