“人老骨头脆”,这句俗语形象地道出了老年人身体机能衰退的现实。对于老年人而言,一次看似轻微的跌倒,都可能引发严重的后果,髋部骨折、脊柱骨折等接踵而至,甚至从此卧床不起,生活质量一落千丈。相关数据显示,老年人骨折后一年内的死亡率高达20%-30%,“一失足成千古恨”绝非危言耸听。预防老年人骨折,需要从身体、环境、习惯等多方面入手。

为什么老年人容易骨折?

骨质疏松作祟

年龄增长是不可抗拒的自然规律,尤其是女性绝经后,骨骼中的钙流失速度明显加快,骨量逐渐减少,骨密度也随之下降。这使得骨骼变得脆弱不堪,轻微的外力,如弯腰捡东西时的一个小动作,都可能导致脊柱骨折等严重后果。

肌肉力量衰退

随着年龄的增加,肌肉不可避免地会出现萎缩现象,力量也随之减弱。这不仅导致老年人的平衡能力下降,容易在行走过程中失去重心而跌倒,而且肌肉对骨骼的保护作用也大打折扣,进一步增加了骨折的风险。

反应能力下降

老年人的视力和听力往往会出现不同程度的退化,神经系统的反应速度也明显变慢。当遇到突发情况,如地面湿滑、前方有障碍物时,他们常常来不及调整身体平衡,从而容易发生跌倒事故。

基础疾病影响

高血压、糖尿病、帕金森病等常见疾病,以及服用降压药、镇静药等药物,都可能给老年人带来头晕、低血压、乏力等不适症状,这些因素都会显著增加老年人跌倒和骨折的风险。

最易发生骨折的部位及危害

髋部骨折:最常见且最危险

髋部骨折是老年人骨折中最常见且最为危险的一种类型,通常是由于跌倒时臀部着地所致。一旦发生髋部骨折,往往需要进行手术治疗,而术后长期卧床又会引发一系列严重的并发症,如肺炎、褥疮、血栓等。这些并发症不仅会给老年人的身体带来极大的痛苦,还会大大增加康复的难度。

脊柱骨折:疼痛与活动受限并存

脊柱骨折常因弯腰负重、跌倒坐地等动作引起。患者会感到腰背部剧烈疼痛,翻身、起身等日常动作变得异常困难。严重时,骨折还可能压迫神经,影响下肢的正常活动。

腕部骨折:影响手部活动

腕部骨折在老年人跌倒时也较为常见,通常是由于跌倒时手掌撑地导致的。虽然腕部骨折相对容易恢复,但它会影响手部的活动能力,使老年人在日常生活中进行诸如穿衣、吃饭等基本动作时都感到困难。

防治蚊虫叮咬

增强骨骼“强度”,对抗骨质疏松

补充钙和维生素D:老年人每天应保证摄入800-1000毫克的钙,可以通过多吃牛奶、豆制品、深绿色蔬菜等食物来补充。同时,每天还需补充400-600国际单位的维生素D。如果饮食中无法满足需求,必要时可在医生的指导下服用抗骨质疏松药物。

适度晒太阳:阳光中的紫外线有助于人体合成维生素D。老年人可以选择在每天上午10点前或下午4点后,晒太阳15 - 20分钟,暴露手臂、面部等部位,让身体自然合成维生素D,促进钙的吸收。

强化肌肉与平衡,减少跌倒可能

规律锻炼:选择温和的运动方式,如散步、太极拳、八段锦等,这些运动可以增强下肢肌肉力量,提高身体的稳定性。此外,还可以进行一些简单的平衡训练,如单腿站立(扶稳支撑物)、脚跟脚尖交替行走等动作,有效提高平衡能力。但要注意避免剧烈运动或弯腰负重,以免造成身体损伤。

避免久坐久卧:长时间久坐或久卧会导致肌肉快速萎缩,力量下降。老年人每天应保持一定的活动量,如定时起身走动、做一些简单的家务等,防止肌肉萎缩,维持身体的正常功能。

改善居家环境,消除“隐形陷阱”

减少障碍物:保持家里通道宽敞,不堆放杂物,确保老年人行走顺畅。同时,要将电线、地毯边角等固定好,避免老年人被绊倒。

防滑防摔:卫生间是老年人容易跌倒的地方,应安装扶手、铺防滑垫,为老年人提供支撑和防滑保护。浴室门口放置吸水地垫,及时吸干地面水分,防止滑倒。当地面湿滑时,要及时擦干,保持地面干燥。

保证光线:在卧室、走廊等地方安装感应灯或小夜灯,确保老年人在起夜时能够看清道路,避免因光线不足而跌倒。

关注日常细节,降低意外风险

穿合适的衣物:老年人应选择合适的衣物,裤子不宜过长,以免绊倒自己。鞋子要选防滑、合脚的平底鞋,避免穿拖鞋或高跟鞋。

谨慎用药:如降压药、安眠药等,可能会引起头晕等不适症状,增加跌倒的风险。老年人在服用这些药物后,起身时要放缓动作,可采用“三步起身法”:先平躺,然后侧卧,接着坐起,最后站立,每个动作停留几秒,给身体一个适应的过程。

定期体检:老年人每年应检查骨密度,及时发现骨质疏松等问题,并采取相应的治疗措施。同时,要控制好血压、血糖等基础病,减少跌倒的诱因。

老年人骨折的预防,是一场需要提前布局、精心谋划的“战役”,绝不是“亡羊补牢”式的被动应对。从增强骨骼强度到消除居家隐患,每一个细节都关乎着老年人的安全与健康。让我们携手行动起来,为长辈们筑牢这道坚实的“防摔防线”,让他们的晚年生活更加安心、更有质量。

END

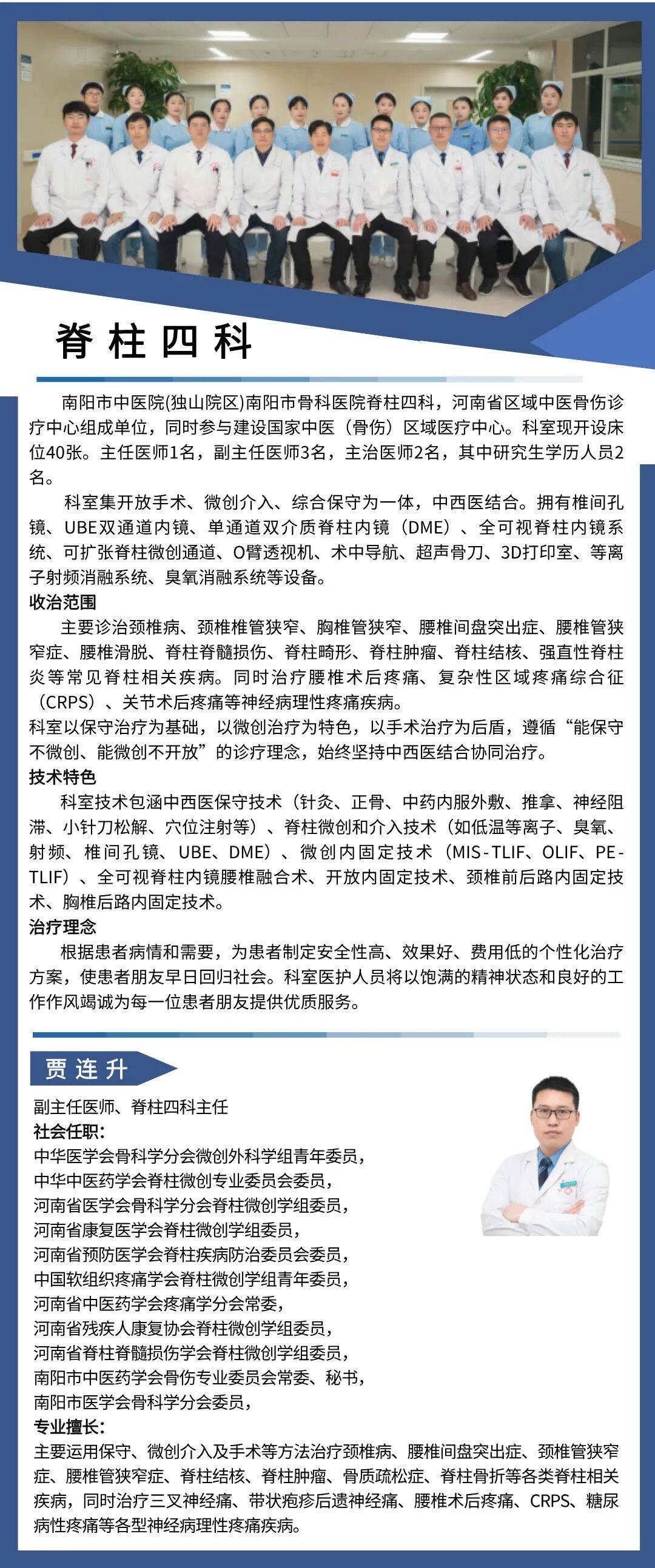

供稿:脊柱四科

整理编辑:李莹

审核:苏伟 李楠