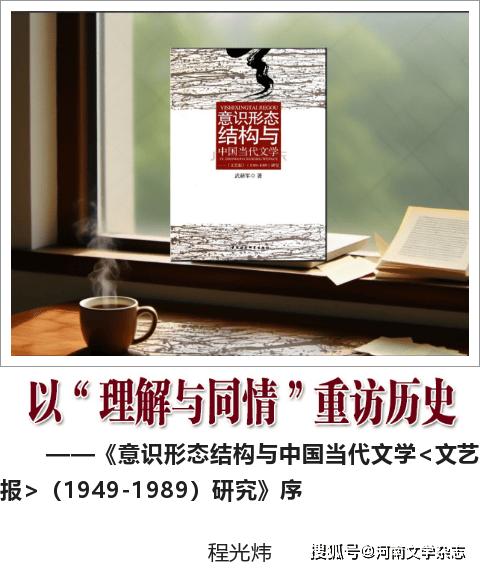

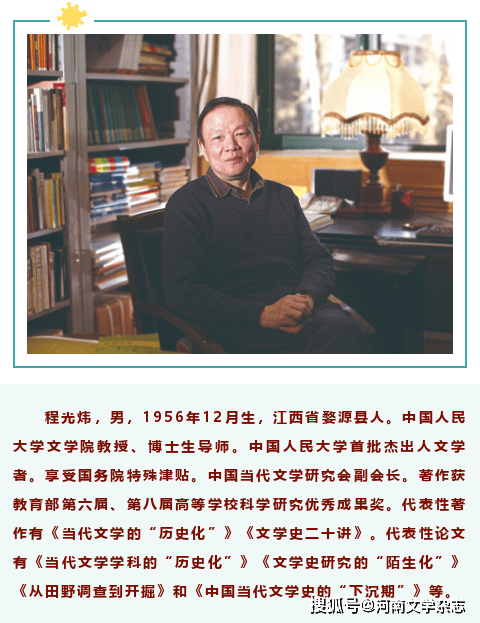

武新军教授寄来书稿《意识形态结构与中国当代文学〈文艺报〉(1949-1989)研究》,让我给写点东西。近年来,随着“十七年”文学研究受到越来越多人的关注,这一领域显然取得了值得肯定的成果。要想在诸多研究中再寻找一点新角度,对研究者无疑是一种考验。

武新军教授对此作出了积极的努力。他不满意于“80年代中后期以来,一股非意识形态化的‘纯文学’思潮席卷了学术界”,“以至出现了粗暴否定‘十七年’文学、盲目讴歌新时期文学的倾向”。希望“把它放在不同时期的经济、政治和文化的格局中进行分析,尽可能地把不断变化的意识形态结构与不断变化的当代文学间复杂的内在关联充分呈现出来”。为此,他“引入‘意识形态结构’和‘审美意识形态’的概念”,力图摆脱二元对立的思维方式和研究方法,尽可能地呈现《文艺报》等刊物所显示出来的那个年代文学与周边社会历史所发生的复杂纠缠关系和内在矛盾。这显然也是一种将“历史状态”客观化的尝试,或者是用一种更为积极的“理解和同情”的态度再次回到“十七年”文学当中,对它尽量作出有效的、创新性的解释。

为把这种研究落到实处,他设置了“当代文艺刊物管理体制的生成与变革”、“文艺传播网络和传播方式”、“从‘无产阶级英雄’到‘社会主义新人’”、“意识形态当代文学中的几个关键问题”、“亚非拉文学与‘十七年’文学”、“人道主义与当代文学”等知识点和范畴,试图激活被流行研究埋藏着的潜在因素,寻找“十七年”文学生成与变化的复杂的社会、历史原因;为更清晰地展示“十七年”文学与当时意识形态之间的深层联系,作者还对新时期“社会主义新人”、“主体性”、“性格二重组合原理”、“向内转”、“现实主义”、民族化与现代化等大讨论进行了细致梳理,揭示出“十七年”诸多文学规范在变化了的意识形态结构中逐渐解体、转化的过程。当然这些设置也是为了产生更具力度的历史反思,使《文艺报》的研究摆脱“抗争文学”的历史叙述陈套,尤其是克服平面化的视野。应该说,这都是本书焕发出的亮点。

学术研究要在一定积累的基础上开始,但是这种开始同时又面临着学术积累对自己的羁绊,这是所有的研究者都会碰到的问题。因此,警惕“十七年”文学研究中已经固化的某些东西,使之不仅变为“知识与方法”,同时也是研究者需要重新处理的问题,对年轻的研究者尤为重要。我们在反对“二元对立”思维方式的同时,是不是也不应该再加进排斥性的眼光,而是回到形成这种思维方式的历史语境之中,以“重访历史遗址”的心境和视野对其复杂构造再做一些细心的解剖和研究?武新军教授似乎一直在这么做。但是我们面临的问题显然超出了我们的准备,当我们在努力摆脱它们时,它们由于被研究者过早“对象化”而经常被砍削去了再研究的价值。我说这些话,是为了与武新军教授共勉。是一个同行之间的对话。也是一个阅读者的感受。

(主标题为编者加)

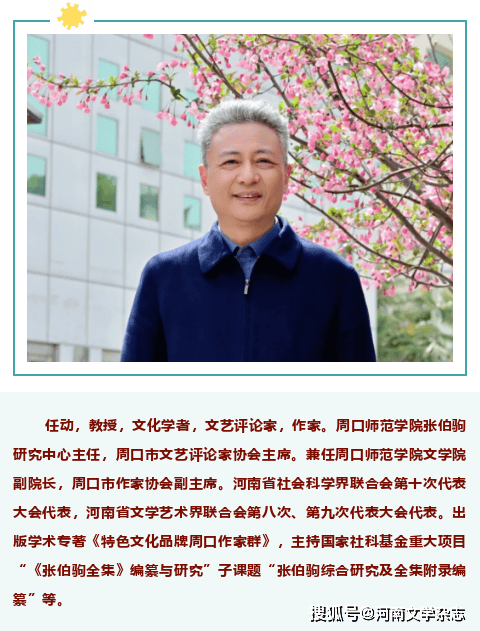

河南大学文学院院长武新军教授,在学术界、文艺界具有多种社会身份。他既是一位优秀的学者,也是一位出色的文学评论家。

作为学者的武新军,在中国现当代文学史、文学报刊、文学传媒与文学发展的关系等研究领域,成绩卓著,主持有国家社科基金重大项目“中国当代文学跨媒介传播史”等,其学术专著《现代性与古典传统:中国现代文学中的古典倾向》《意识形态与百年文学》等,在学界享有广泛的赞誉。

汪涌豪说:“文艺批评必须及物,必须回归文艺创作的现场。”[ 汪涌豪.及物批评亟待重返现场[J].中国文艺评论,2019(6):4-12.]作为文学评论家的武新军,一直逼近当代文学发生的现场,追踪当下文坛出现的新作家和新作品,始终秉持“文本细读”的创作原则,注重对作品的深度解读,因而,他的文学评论不是无病之呻吟,也不是空洞的言说,而是立足文本,论从史出,言之有物,新意迭出。

“中原作家群”是河南省着力打造的一个特色文化品牌,指的是以河南本土作家为主体,包括国内豫籍作家在内的一个重要作家群落。作为河南本土的文学评论家,武新军对“中原作家群”研究倾注了更多的热情,体现了他对桑梓中原的拳拳之心,亦是对“精神中原”的深情致敬。

李准是“中原作家群”第一代作家的杰出代表。1960年,李准发表短篇小说《李双双小传》(《人民文学》1960年第3期),1962年3月,小说被改编为电影《李双双》,产生了广泛的社会影响。电影《李双双》上映后,曾掀起一股跨媒介传播浪潮,被改编成豫剧、评剧、晋中秧歌、川剧、越剧、楚剧、沪剧、花鼓戏、评弹、山歌剧、粵剧、话剧等十几种地方戏曲,并被改编为多种广播剧和连环画。各种传播媒介相互配合,使李双双形象迅速抵达最偏远之地而家喻户晓。同时,《李双双》还走出国门,走向了世界,曾在越南、朝鲜、日本等国家广泛传播。签于李准《李双双》的巨大影响,武新军在《论〈李双双〉的跨媒介传播》一文中,从跨媒介改编、传播的原因,地方戏曲改编策略与传播效果,跨媒介传播的社会功能等层面,对于电影所引发的跨媒介传播现象,进行了系统而深入的梳理和研究,并在细致分析的基础上,得出结论:“可以说,李双双的跨媒介传播是集体智慧的产物,更与创造性劳动密不可分。”[ 武新军.论《李双双》的跨媒介传播[J].文艺研究,2023(1):112-125.]武新军的《论〈李双双〉的跨媒介传播》是对李准创作的充分认可,也是对“中原作家群”的礼赞。

邵丽是“中原作家群”中一位富有才情的女作家,她创作的《金枝》是一部采用虚拟家族史、而又具有一定自传色彩的长篇小说。《金枝》发表以后,好评如潮。武新军也掩饰不住自己的喜悦,对这部长篇小说给予了热情洋溢的肯定与推荐。武新军说:“邵丽的长篇小说《金枝》从爱恨生死、代际关系、阶级与血缘等角度进行家族史的书写,显示出对女性问题的高度关注和对弱小者的人性关怀。在历史叙述方面,作者尝试采取多种叙述角度,以期更多地呈现历史的复杂性。”所以,“小说也因此具有更多的人性内涵。”[ 武新军.评邵丽的长篇小说《金枝》[J].渤海大学学报(哲学社会科学版),2022(1):1-5.]在当代文学的发展进程中,武新军始终是“在场”的,他双目炯炯地关注新作家和新作品的涌现,并及时而准确地发声,为“中原作家群”鼓与呼。

“中原作家群”中,武新军着重研究了周大新的创作,发表有《多维空间中的人性探索——评周大新长篇小说〈第二十幕〉》《乡下人眼中的都市生活——读周大新〈21大厦〉》《谍战小说的新突破——评周大新长篇小说〈预警〉》等系列评论文章。

武新军认为,周大新的长篇小说《第二十幕》,“是作者长期思想和艺术探索的一个大的总结。该书对人性问题的追问,深深扎根于20世纪经济体制、政治体制、文化体制的变革历程中,比较成功地实现了对20世纪社会历史和国民精神分析的双重使命。作者在经济纬度、政治纬度和文化纬度的多维空间里的人性探索,为我们处理文学创作的文学性和社会性的关系问题,提供了某些有益的启示。”[ 武新军.多维空间中的人性探索:评周大新长篇小说《第二十幕》[J].中州学刊,2003(3):88-93.]那么,周大新的长篇小说《21大厦》呢,武新军说:“以乡下人小谭作为视角人物,对现代都市生活的困境进行了全面的反思。作品浓重的悲观色调说明,农业社会的文化理想,对于解决现代性的负面影响,是无能为力的,作者必须寻找新的文化的精神的资源。”[ 武新军.乡下人眼中的都市生活:读周大新《21大厦》[J].天中学刊,2004(1):91-93.]武新军对作品的解读是细致而深刻的,因而对作品的把握精准有力,文章直抵人心,具有强烈的震撼力和穿透力。

谈到周大新的长篇谍战小说《预警》,武新军说:“与目前流行的谍战题材小说相比,具有明显的差异和突破。”而这种差异和突破主要体现在四个方面:其一,故事与人物方面:“作者所关注的中心,不是故事的传奇性,而是故事中的人,不是人物的传奇性,而是通过人物来呈现当代人的精神状态。”其二,故事与生活方面:“具有强烈的当代关怀,凝聚着大量当代人实实在在的生活经验。”其三,欲望与理性方面:“《预警》所有故事都是围绕着人的欲望展开的,《预警》也可以说是对人的欲望发出的‘预警’。”其四,作品的社会效果方面:“流行的谍战小说,大多侧重于作品娱乐功能和消遣功能,而很少考虑作品改善社会与补益人生的功能。《预警》则不然,作者更多关注的是社会和人生。”[ 武新军.谍战小说的新突破:评周大新长篇小说《预警》[J].平顶山学院学报,2011(1):76-79.]

为了阐释《预警》之于谍战小说的意义,武新军曾较为严厉的批评了麦家的长篇谍战小说《暗算》。武新军首先并“不否认《暗算》是一部成功的通俗小说”。但是着重探讨的还是《暗算》的不足:“《暗算》初版本的思想性还是较为薄弱的。在历史叙述和反思历史上还有待提高。其叙事方法虽成功地改善了小说与读者的关系,但视角人物在塑造人物形象、传达主题、营造艺术风格等方面,基本上没有发挥作用。”[ 武新军.《暗算》:茅盾文学奖的突破还是悲哀[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2009(3):178-180.

]武新军对麦家《暗算》的批评,措辞相当尖锐。其实,《暗算》所流露的缺点也是大多数谍战小说的通病,武新军对《暗算》的批评,表达的是对大多数谍战小说的不满,以及对优秀谍战小说的期待。在这样的背景下,周大新长篇谍战小说《预警》的出现,让武新军感到由衷的欣喜,因为这部小说超越了同类谍战小说的缺陷和不足,显示出卓尔不群的非凡价值:“《预警》之所以给当前流行的间谍小说创作带来了一股清新的风气,是因为作者没有把文学视为消闲解闷的手段,没有放弃文学改良社会、改良人生的使命。读者从《预警》中获得的,绝不仅是惊险和刺激,而是无法回避的人生;不仅是好奇心的满足,而是悲剧对灵魂的净化;不仅仅是猜谜或智力的游戏,而是对灵魂的拷问;不是轻松愉悦的,而是苦涩沉重的;不是暂时的兴奋,而是持久的思索;不是对社会与人性的憎恨,而是对社会与人性的同情。”[ 武新军.谍战小说的新突破:评周大新长篇小说《预警》[J].平顶山学院学报,2011(1):76-79.]

比较研究是一种非常重要的文学研究方法,主要包括平行比较研究和影响比较研究。平行比较研究“强调类比分析,重视审美评价”;而影响比较研究则“注重影响事实的求证”。[ 李伟昉.论跨学科研究与影响研究的关系:从美国比较文学定义谈起[J].汉语言文学研究,2013(2):57-62.]在对中国当代文学作品进行分析阐释时,武新军常常把作品放在整个世界文学的坐标系中予以考量。他运用平行比较分析的批评方法,通过中外作品的对比研究,来揭示作品的世界性意义。比如,当代中国著名先锋小说家墨白的中篇小说《风车》,思想深刻,技巧圆熟,具有多方面的解读性。张延文说:“当代中国文学作品之所以缺少力量,神秘力量的缺失也许是其中的原因之一。”[ 张延文.在小说的内部构建历史:与墨白对话[M]//孟庆澍.小说的多维镜像:墨白访谈录.昆明:云南人民出版社,2016:172.]而墨白的《风车》,则氤氲着一股丰盈的神秘力量,并造成了作品的张力和深度,使作品产生了尖锐的力量,能够直击阅读者的灵魂。而且,《风车》在主题表达与艺术表现上,与诸多世界文学名著异曲同工,因而很多批评家在阐释《风车》时,采用了平行比较分析的方法。例如,河南大学文学院刘进才教授曾把《风车》与前苏联作家普拉东诺夫的《基坑》相比较,认为二者,“在文学语言、审美表达、意象营造方面极为相似,墨白与普拉东诺夫都以自身独特的生命体验,以隐喻和象征的表达方式,传达出各自对革命与建设、生活与政治、人性与欲望的深刻思考。”[ 刘进才.文本意象、怪诞美学与政治隐喻:从普拉东诺夫的《基坑》到墨白的《风车》[J]. 汉语言文学研究,2019(2):30-37.]

武新军在谈论《风车》时,则联想到了英国作家乔治·奥威尔的代表作《动物农场》。他认为:“两篇小说都对社会主义革命和建设的历史进行了反思,小说中都有一个‘风车’的关键意象,而且‘风车’的寓意基本相同:都是在社会主义革命中建构出来的理想乌托邦,都是一种对美好未来的许诺,都是和现代化和机械化联系在一起的,和人的自由和解放联系在一起的。”通过比较研究,武新军指出,墨白的《风车》穿透历史的表层而逼近了历史的“本质”,小说语言不仅“充满色彩感和画面感”,还“不乏把诗性语言与历史反思结合起来的精彩之笔。”[ 武新军.关于革命历史叙述的几个问题:从奥威尔《动物农场》到墨白《风车》[J].文艺争鸣,2017(5):20-27.

]从内容到形式全面肯定了《风车》的价值和意义,从而展示了中国当代小说的成绩及其走向世界的可能性。

“茅盾文学奖”得主张炜,是一位优秀的小说家。对于张炜的小说创作,武新军给予了持续关注,既有宏观研究,如《内在焦虑的衍变——张炜小说论》等;亦有微观研究,如《全球化语境中的焦虑——解读张炜的〈外省书〉》等。

进入新世纪,随着市场经济全球化和信息传播全球化进程的加速,进一步加剧了文化的本土化和文化的全球化之间的内在紧张和冲突。如何对待东西方文化的老问题,又一次成为中国学术界关注的焦点。张炜的长篇小说《外省书》,以文学的而非学术的形式,对这一敏感的问题做出了有力的回应,客观而生动地展示了东西方文化的交流与碰撞,给中国人的道德观念、语言结构、生活方式以及审美情趣所带来的震荡、裂变和紊乱。当然,《外省书》问世以后,批评界对其见仁见智,裹贬不一。武新军认为:“《外省书》是站在人文主义的立场,从东西方文化冲突的角度,对婚姻家庭观念、民族语言的变迁、生活方式的变化等当代问题,进行了严肃的思考。”同时,武新军也指出,对于作品中展示的各种新的矛盾与冲突,张炜还缺乏足够应对的可能,因而,“作者是无力解决这一矛盾的”。[ 武新军.全球化语境中的焦虑:解读张炜的《外省书》[J].山东理工大学学报(社会科学版),2003(2):73-75.]一分为二,客观公允,属于真正的理性批评。

张炜始终坚守本土化的文化立场,其小说通过自然与人事的对峙,凸显启蒙者的困境与道德审美化的文化选择,以及本土与西化的冲突,这些都是富有启发意义的。综观张炜的小说创作,武新军给予了全面而客观的评价:

在全球化浪潮中,张炜本土化的文化立场,自有其合理性与积极性的一面,但其局限性也很明显,他似乎认同了赛义德的“文化帝国论”,在反对西方文化霸权主义心态和情绪的支配下,更多地看到东西文化的碰撞和冲突,而看轻了两者的交流与融合,专注于西化对中国的负面影响,而看不到其积极性的一面,看不到一个世纪以来中国向西方学习所取得的巨大进步。尽管如此,张炜对东西文化冲突问题诚挚的思考,对我们还是有很大启发的。[ 武新军.内在焦虑的衍变:张炜小说论[J].天中学刊,2003(3):75-78.]

除了对具体的文学作品进行文本细读之外,武新军还关注当代文学思潮和文艺现象,对某一思潮或现象给予整体观照和评价。比如,20世纪90年代以来,“反腐倡廉小说”或曰“新官场小说”颇为盛行,甚至成为创作界的一个热点。阎真的《沧浪之水》、王跃文的《国画》、邓叶君的《花开花落》、毕四海的《乡官大小也有场》等,都是影响较大的“新官场小说”,体现了作家们真挚而强烈的道德理想主义情怀,充分说明在拜金主义、个人主义和享乐主义思潮的强劲冲击下,我们的作家并未完全丧失直面现实的勇气,依然维系着追求公正、弘扬正气的社会责任感和道德良知。

对于众多的“反腐倡廉小说”或曰“新官场小说”,武新军在肯定其价值的同时,也指出了存在的不足甚至“病象”。他认为,为数众多的“反腐倡廉小说”或曰“新官场小说”,无论在思想上还是在艺术上,都是参差不齐鱼龙混杂的,创作中存在的带有普遍性的症候主要表现在:“写腐过甚,而倡廉不足”“视野狭窄,人文资源匮乏”“历史纬度的欠缺”和“整体艺术水平亟待提高”。[ 武新军.当下反腐倡廉小说指瑕[J].理论与创作,2003(2):26-29.]习近平总书记说:“文艺批评是文艺创作的一面镜子、一剂良药,是引导创作、多出精品、提高审美、引领风尚的重要力量。文艺批评要的就是批评,不能都是表扬甚至庸俗吹捧、阿谀奉承。”[ 习近平.在文艺工作座谈会上的讲话[J].奋斗,2024(20):4-23.]武新军指出“反腐倡廉小说”或曰“新官场小说”的瑕疵与不足,充分发挥了文艺批评“引导创作”的作用,也体现出批评家“要的就是批评”的责任感和担当精神。

武新军教授的文学评论,属于典型的学人批评。他以深厚的学养,丰赡的理论,创作的众多文学评论,有深度和广度,也有高度和温度,可以当作文学评论写作的典范。

许多文学研究者在问题意识的引导下,自然而然地进入文学跨学科研究领域,借鉴其他学科的观念、方法与成果,解决文学研究中不能很好解决的问题,并探索出某些有效的跨学科研究方法,如刘跃进、曾大兴等学者的文学地理学研究,王兆鹏的中国文学传播研究,以及现当代文学研究界对文学与出版、报刊关系的研究等。

我这些年逐渐转向中国当代文学跨媒介传播史研究。在十几年的时间里,我的研究兴趣一直集中于文学报刊、文学出版与文学史的关系,试图揭示不同时期的文学报刊、文学出版对文学发展演变的影响。在研究过程中才发现:中国当代文学的发展演变不仅受制于政治经济文化环境,还受到音乐、美术、戏剧、电影等艺术形式的影响;文学报刊作为一种传播形式,并非孤立的存在。它与戏剧、曲艺、影视、广播等传播形式存在相互竞争与合作的关系。离开其他艺术形式与传播方式,很难说清楚文学报刊与文学发展的关系,很难说清楚影响文学文体发展演变的外部原因。于是,我开始拓展研究范围,把文学作品改编的各类文艺作品列入研究计划,通过文学作品的改编与传播,审视不同传播技术相互关系的历史变化及其对文学生产、文学文体的影响,并用“文艺传播结构”“文学跨媒介传播”等概念来概括不断扩张的研究对象,试图把影响文学发展的重要因素都纳入自己的阐释框架中来。这实际上就是一个从文学出发不断“跨出”的过程。

文学作品的跨媒介改编与传播研究,是一种典型的文学跨学科研究。这种研究涉及文学、音乐、美术(连环画)、戏剧、影视、广播等不同艺术门类之间相互影响的关系,涉及不同艺术形式之间的改编等问题,其核心是文字、图像与声音的关系。傅修延的《听觉叙事研究》《中国叙事学》,赵宪章的《文学图像论》《中国文学图像关系史》《文学与图像》等论著,都是典型的文学跨媒介研究。把研究视野从文学扩展到文艺,需要关注不同时期的文艺传播技术条件,关注作家在不同艺术类型的探索中所形成的综合素养,关注他们的跨媒介的创作实践,关注他们如何把音乐、美术、戏剧、电影等领域的思想智慧、表现手法引入到文学创作中来,从而深刻地影响了文学创作、文学文体与审美风格。还需要进一步关注不同时期文学家、音乐家、画家、戏剧家、电影工作者交流互动关系,不同时期音乐、美术、戏剧、电影思潮与文学思潮的相互影响关系,这些关系都在深刻地影响着文学的发展演变,影响着文学作品的意义与形式。更进一步,还需要在大量个案研究的基础上概括出不同时期文学跨媒介传播的特征,并对其发展演变的方向、原因、规律等问题做出符合历史实际的阐释。

文学跨媒介传播研究,必然会涉及文艺作品的传播区域、传播效果等问题。这就是我想要谈的第二种跨学科研究方法:文学的跨区域流动与传播。近年来,文学研究的空间意识明显增强,文学地理学成为一种典型的跨学科研究路径,相关的研究可以有效增强文学与社会历史的互动,更好地揭示文学如何参与社会历史变革。研究者们把地理、区域等问题引入文学研究,或关注作家跨区域流动对其文学创作乃至文学生态的影响,或关注作品在不同地理空间的传播,或聚焦作品内部虚构的空间关系。进行文学跨区域研究,既需要重视“地方”“国家”与“世界”之间制度、权力、民族、性别等相关的社会历史问题;也需要重视文艺作品中不同区域人员、物资、技术和观念的流动,以及由此产生的矛盾冲突、社会身份、审美风格的转变等问题。将文学研究纳入“地方国家全球”的空间结构,可以改变过去更多地从时间角度思考文学史的方式,结合不同空间的地理、气候、交通、语言、性别、民族等问题,考量文学发展演变的复杂历史过程,打开那些被遮蔽了的历史经验,给文学史的研究带来新的可能性。

从文本外部讨论区域环境与文学的关系,往往会流于浮泛。文学跨区域研究只有与具体文本分析结合,才有可能深入下去。文学作品中想象和建构的空间场景,是不同观念和力量博弈的场所,往往蕴含着丰富的历史变革的信息,具有明确的意义指向;而人物形象、物资、技术等在不同空间的流动,也大多隐含着政治的、伦理的、审美的意义。在“十七年”间《三里湾》《山乡巨变》《茫茫草原上》《芦笙恋歌》《遥远的勐垅沙》《景颇姑娘》《摩雅傣》等许多农村和民族题材作品中,都有着“内部空间”(边远之地、民族地区)和“外部空间”(城市、汉族、内地)的区分。内部空间多代表落后的制度、观念与生产方式,而外部空间则代表民主、科学和先进的生产方式,代表着党所领导的历史发展方向。两种力量的矛盾经常集中于某些典型场景中:多数民族题材作品及其改编的电影进入故事高潮时,都会出现民族节日、婚嫁、庆丰收等具有民族性和仪式性的空间场景。这些场景既是故事发生的背景,也是社会制度变革的标识,其中的不同元素构成进步与落后的隐喻,从中可以看到社会主义观念在民族地区的传播过程,看到汉族与少数民族、社会主义观念与宗教文化的复杂关系及其历史变化。社会主义政策、价值观、生活方式进入农村和民族地区,大多经过宣传、谈判、妥协、借用等复杂的过程,逐渐削弱了地方宗教、文化观念对人与生活的影响。文学作品中虚构的空间,也在不断塑造民族地区的历史记忆和历史方向,形塑读者对世界、对历史、对当下生活的理解,从而推动了社会主义观念进入民族地区。

1980年代许多农村题材小说及据其改编的电影,如《哦,香雪》《被爱情遗忘的角落》《爬满青藤的木屋》《人生》《老井》《鸡窝洼的人家》(电影《野山》)、《小月前本》(电影《月月》)、《蒲叶溪磨房》(电影《老板歌与电妹子》)等,也存在两个空间的区分。内部空间(农村)往往是封闭的、纯朴的、宁静的,同时又是专制落后的。作家们喜欢用吱吱嘎嘎运转不良的碾盘、水车、水磨、织布机、生锈的机器象征中国农村效率低下与进步缓慢。而来自外部空间(国外、城市)的拖拉机、汽车、火车与现代技术则代表着时间、效率与个性,代表着现代化的发展方向,同时也关联着个人算计与人情冷漠。公路、铁路、拖拉机、收音机、电视机等交通设施和传播技术逐渐向偏远山区扩张,电磨、电锯逐渐取代水磨、石磨、手锯;手表、铅笔盒、牙刷、牙膏、肥皂、尼龙袜等工业品,逐渐取代农村传统的纺织、手工鞋袜等,并把商品经济的观念带入农村,对农民的精神世界世界产生影响。但也有例外,1980年代中前期开始有少数作品具有了超前的生态意识,譬如根据小说《金叶木莲》改编的电影《雾界》,封闭的山林代表良好的生态,外部空间不再代表科学、文明与进步,而是代表破坏生态的力量,而连接外部与内部空间的公路,也不再是致富与发展的象征,因为公路修到哪里生态破坏到哪里,大量珍稀树种被无情砍伐。也有少数作品留恋商品经济进入农村之前的纯朴人性,对来自外部空间的经济潮流充满警惕。

文学跨学科研究的实质是在整体联系中展开文学研究,因此文学跨媒介传播与文学跨区域流动两种研究路径统一起来,可能会获得更大的阐释空间。笔者曾重点考察《李双双》的跨媒介传播情况,李準这个短篇小说曾被改编为电影和十几种地方戏,各种地方戏改编本在华北、江浙和湖南、广东、四川等区域传播时,都程度不同地进行了“地方化”改造,通过融入地方生活、语言与艺术资源,增强了在当地的传播效果与影响力,从而在性别观念调整,家国关系、农村与城市关系调整,经济政策调整与制度建设,干部与社员思想改造等方面发挥了重要作用。

李季的叙事长诗《王贵与李香香》也是如此。该诗的文学文本确实存在形式单一、主题直露的毛病,缺乏思想深度和审美意蕴,给人名不符实之感。这首朴素的长诗长期被视为文学史上的经典作品,显然不能归因于文学文本的魅力,而是因为作品通过跨媒介、跨区域传播,产生了巨大的社会影响力。谙熟民间传播方式与传播心理的李季,成功地激活了民间口头传播的传统,使长诗从纸面上进入老百姓喜欢的说唱传播系统。伴随着全国解放的进程,《王贵与李香香》先后被改编成秧歌剧、曲剧、黄梅戏、歌剧、沪剧、淮剧、舞剧等,借助当时十分活跃的说唱传播系统,形成纸质文本阅读与说唱传播相互推进的良好态势。“随着刘邓大军南下,从安徽演到江苏、浙江、江西、湖南,一直演到了四川,不少部队的文工团都演出过此剧,有着广泛的群众基础。”各种改编本通过与不同地域的文化、艺术资源相结合,顺利地从北方传播到南方,从农村传播到城市,从汉族地区传播到民族地区,推动了各区域的土地改革运动,并且从国内传播到国外。这首长诗正是在跨媒介、跨地域传播中增强了自身的影响力,进入无数人的记忆中,沟通了区域、国家与世界的联系,也完成了自身经典化的过程。

金无足赤,文学不可能是纯粹的。政治、经济、文化、传播、宗教、哲学、法律等领域的问题,注定会影响文学的生产与流通。因此文学跨学科研究的路径和方法应该是多样的,但其方法论则是一致的,就是要打破学科壁垒,把文学研究对象放在不同学科相互依赖、相互制约的整体联系中进行研究,从不同学科的角度审视研究对象,加深对研究对象的理解。没有整体性视野,没有横向贯通的整合力,缺乏纵向贯通的历史感,文学跨学科研究很难取得有价值的研究成果。

——本文摘自《文学跨学科研究的方法与价值》原载《学术月刊》2023年第5期。

■本专辑原载《快乐阅读》2025年第7期。