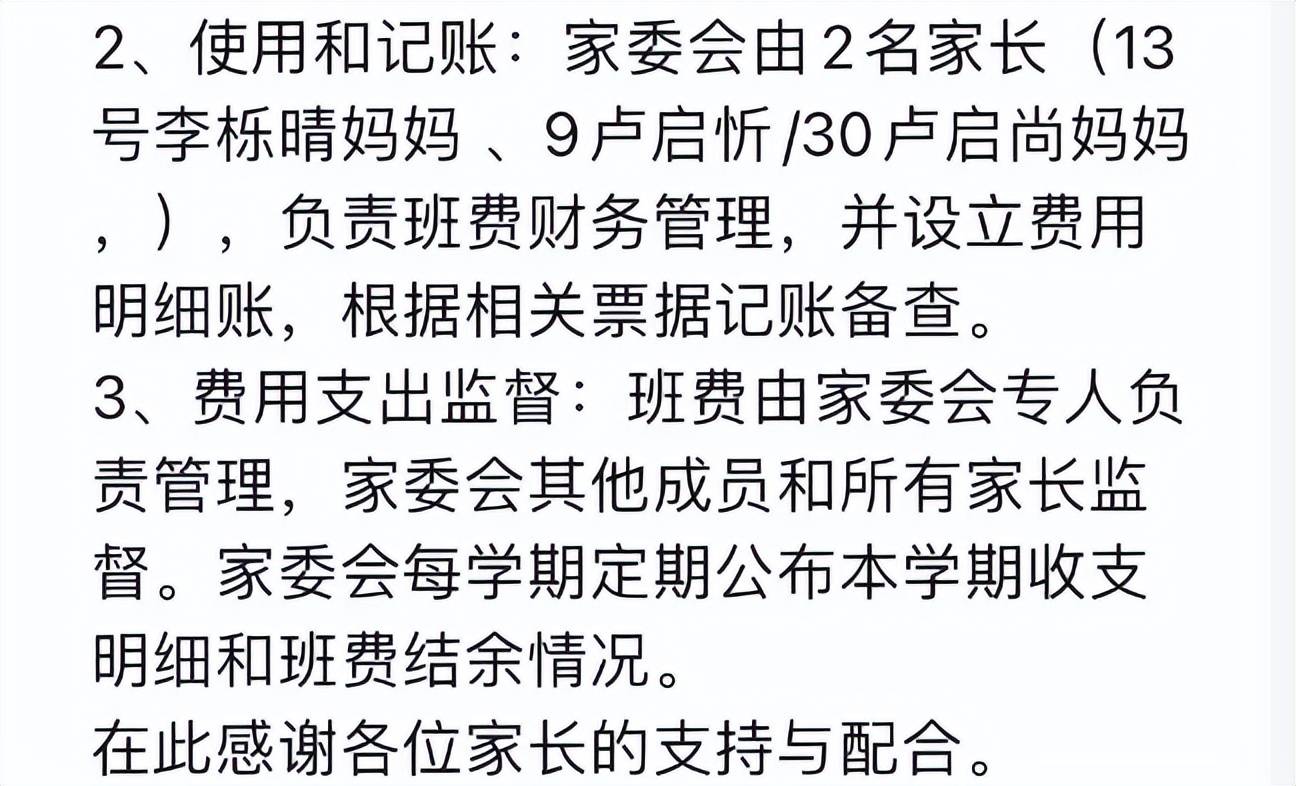

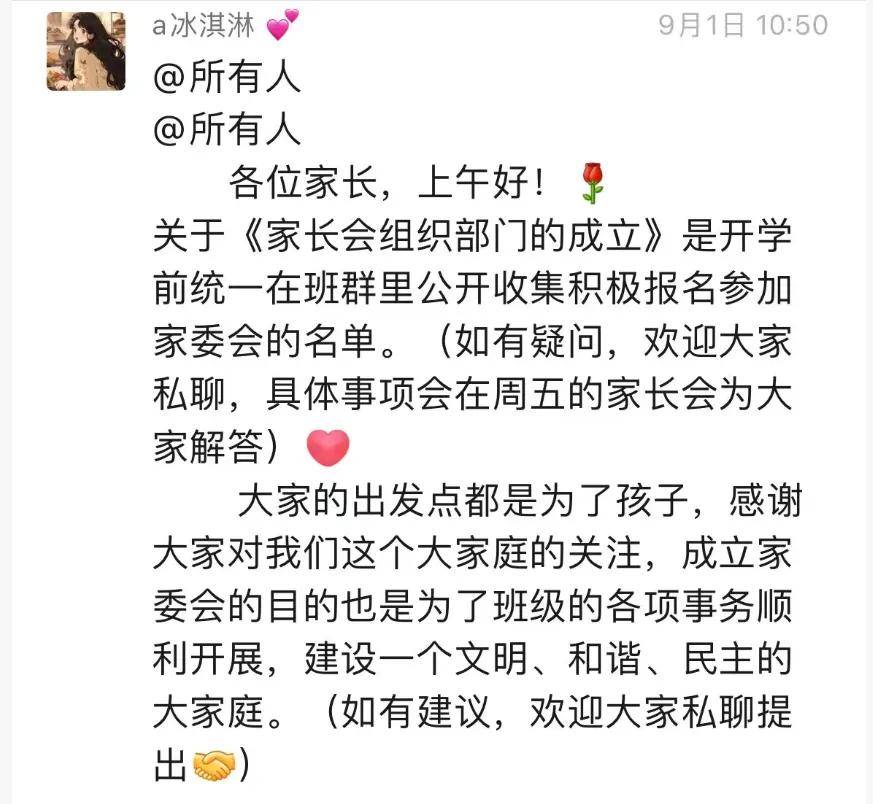

开学第一天,广州某小学一年级(5)班的家长群突然“炸”了。家委会成员照例发布通知,要求每个家长缴纳300元班费,用于购买教辅资料、班服等班级公共支出。

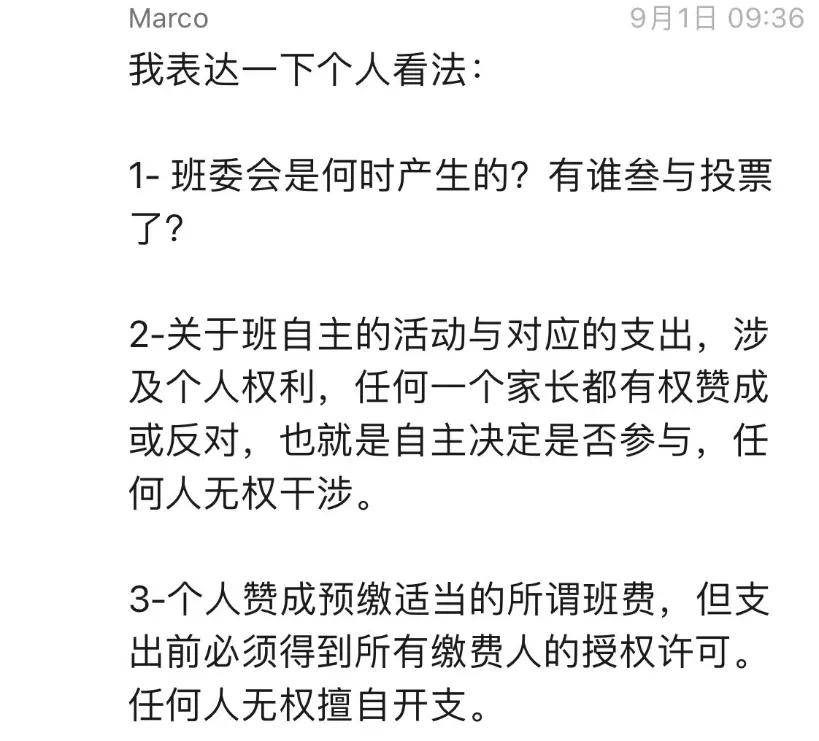

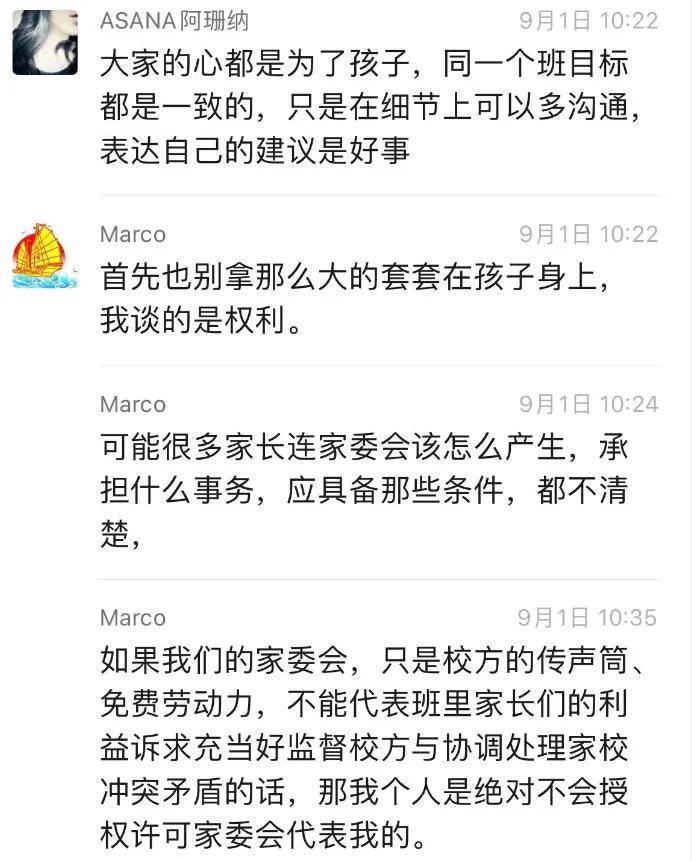

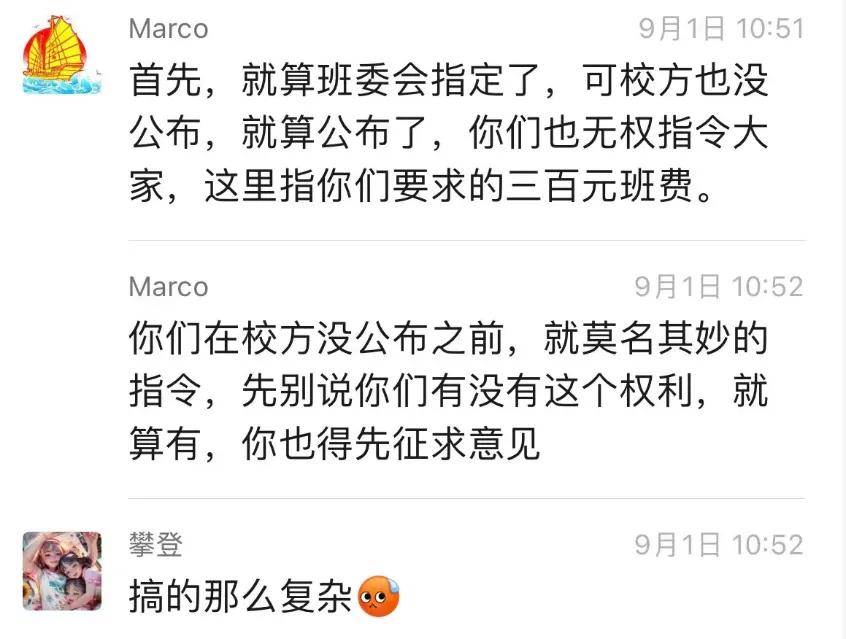

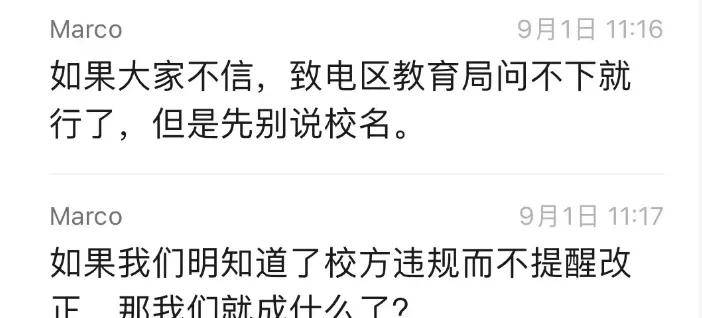

群里原本一片“收到”的刷屏声,突然被“廖一帆爸爸”(群内备注“Marco”)的连番质疑打断:“家委会是怎么产生的?经过家长投票了吗?”“班费支出凭什么由家委会说了算?”“是否经过所有缴费家长授权?”

01 班费风波,揭开家校关系的面纱

这场突如其来的质疑,像一颗投入平静湖面的石子,激起千层浪。家委会成员可能从未想到,这个每学期常规的收费通知,会遭到如此强硬而理性的挑战。

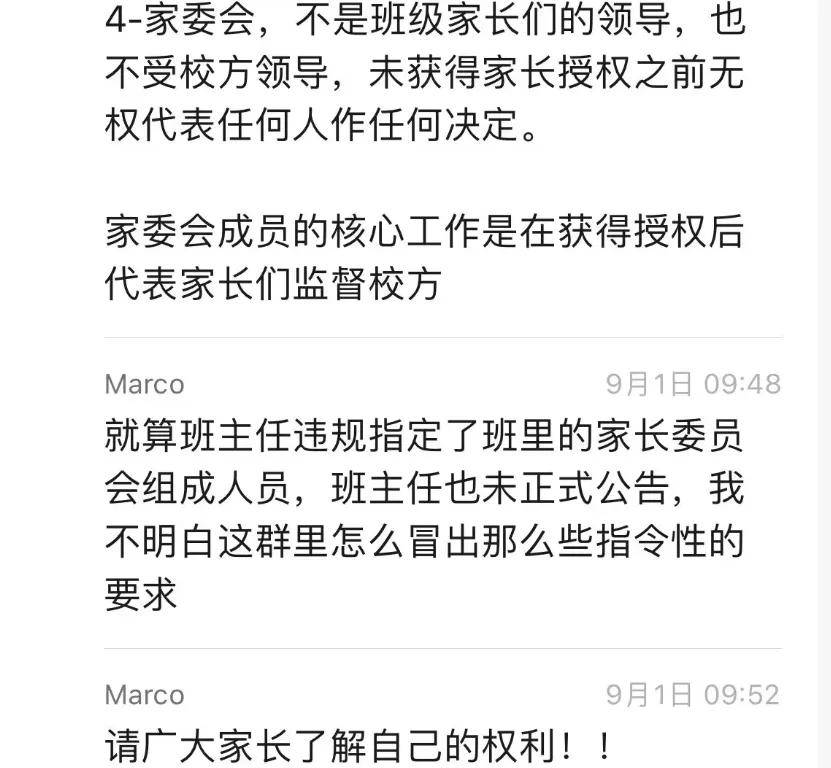

廖爸爸不仅质疑家委会的合法性,更直指问题的核心——程序正义与家长权利。在他看来,家委会成了“校方传声筒”,未经授权就“越权”发号施令。

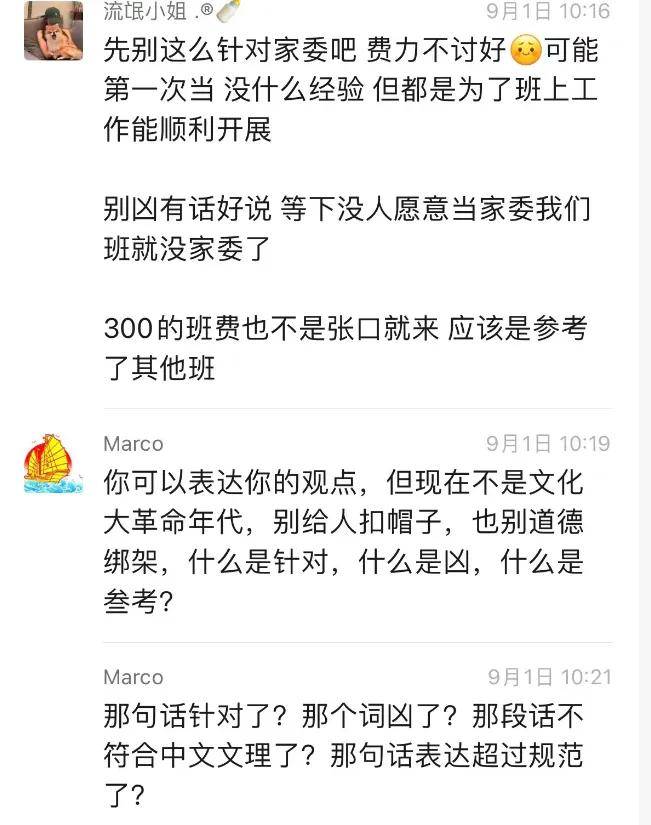

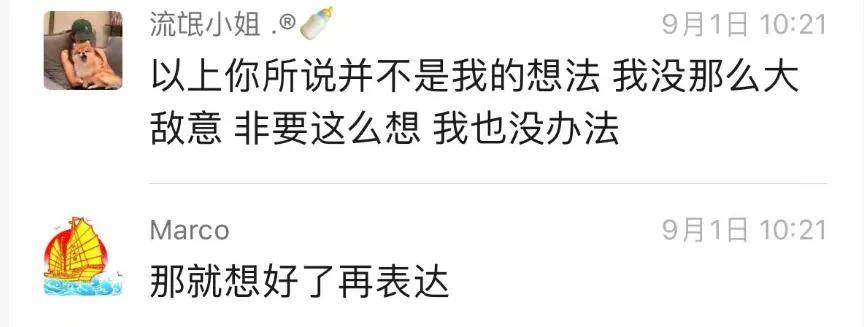

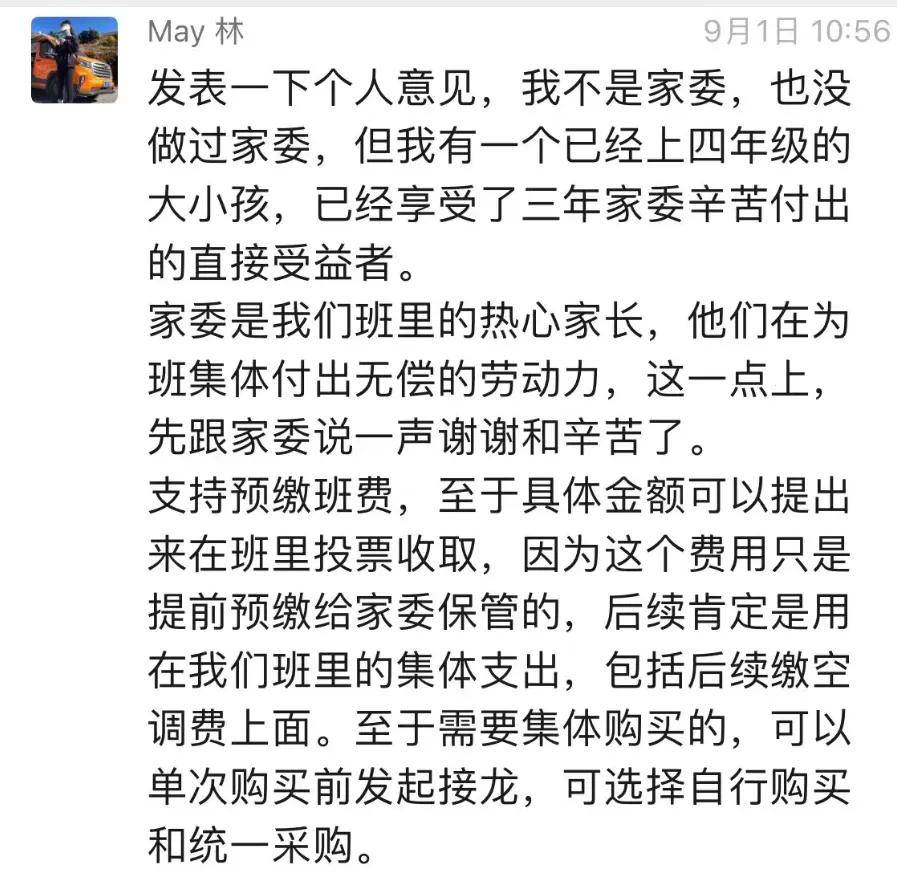

群里迅速分化成多个阵营:有家长默默附和,有人急忙打圆场:“先别针对家委,他们没经验,也是为班级好。”压力之下,竟有家委成员直接宣布退出。

02 道德绑架,对理性家长无效

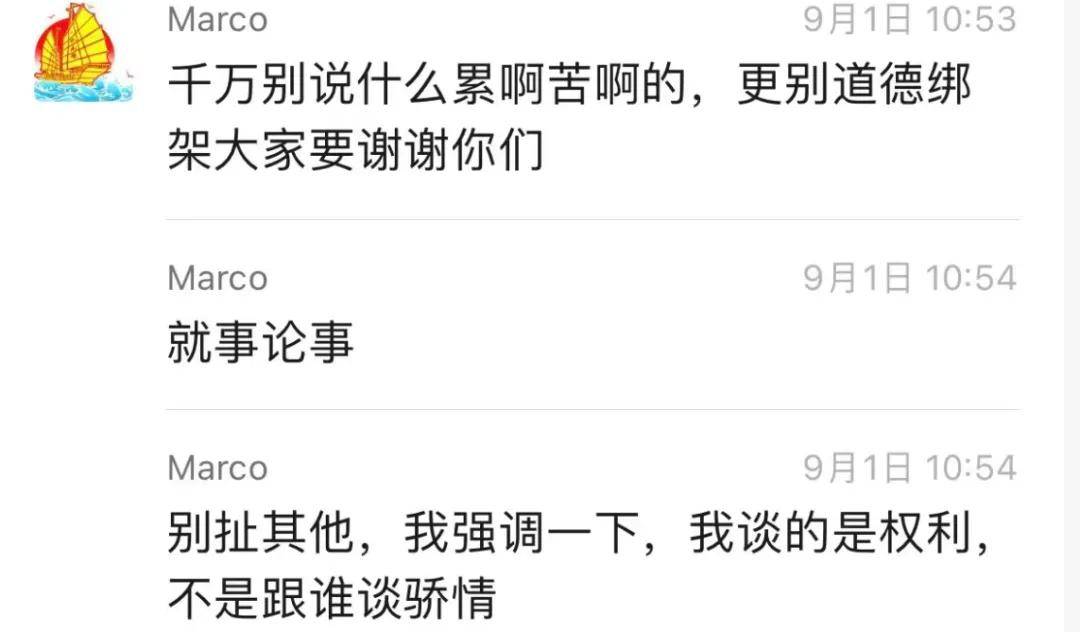

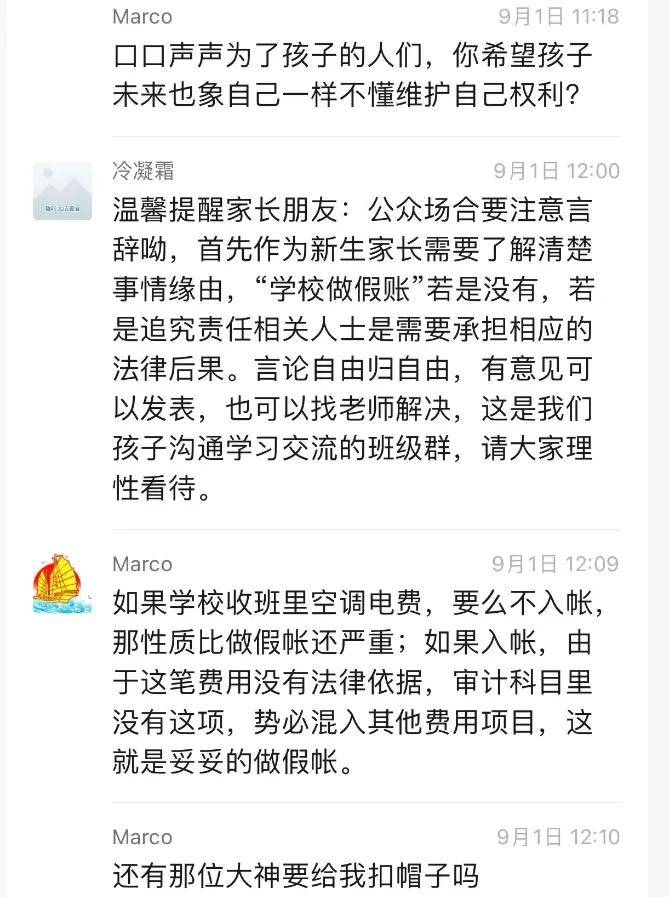

见初步施压未果,有家长开始尝试“道德绑架”:“家委会很辛苦”“都是为孩子们付出”。这种情感牌在很多家长群中往往有效,但这次却碰了钉子。

廖爸爸冷静回应:“既然选择当家委,就不要说辛苦”“辛苦不是挡箭牌”,直接拆穿了这种常见的道德绑架手法。

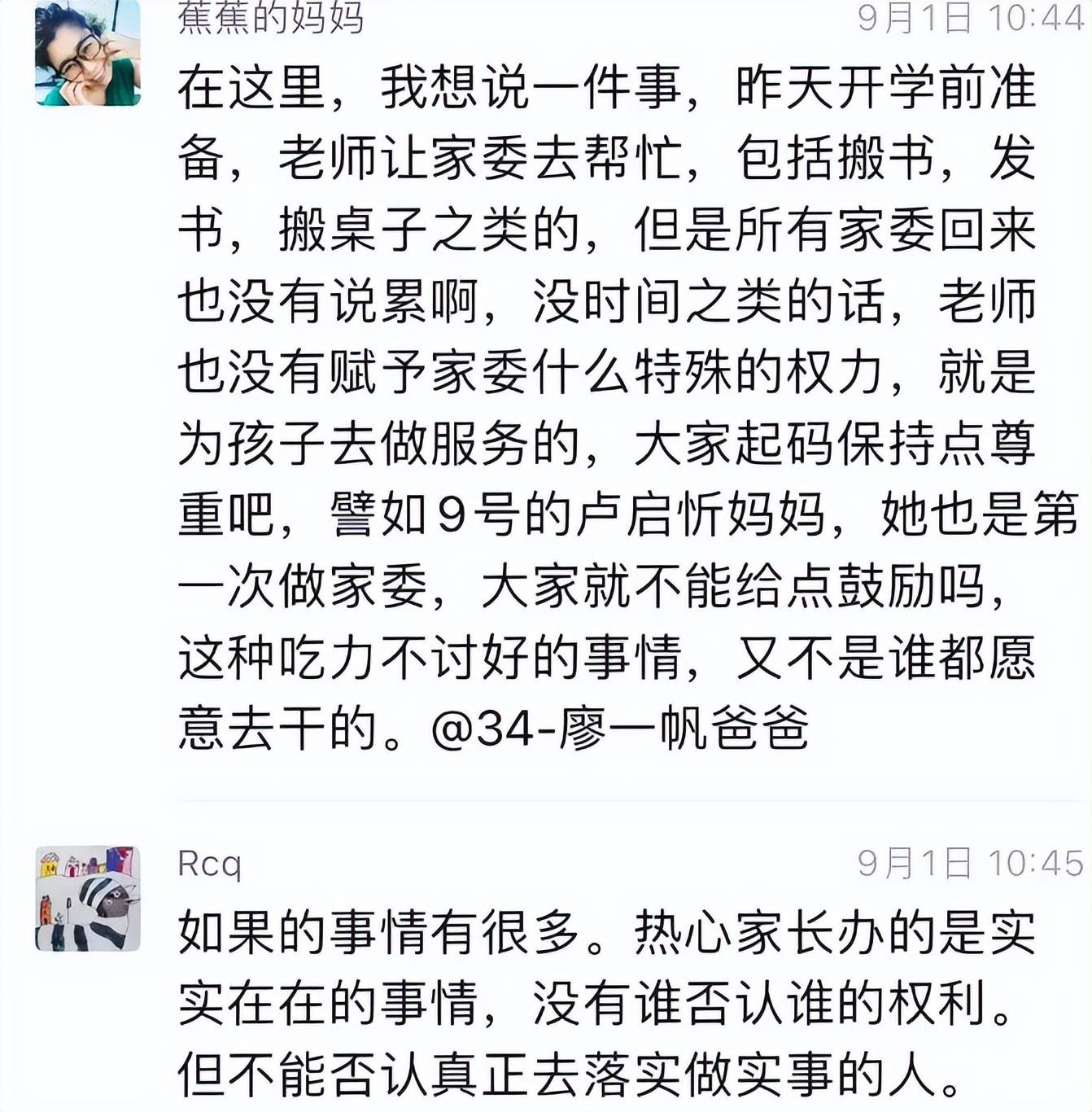

还有家长试图“唱苦表功”,列举家委会的付出,结果同样被廖爸爸驳回:“既然选择了,就不要喊辛苦,不行就让位。”这种直白回应,让群内气氛更加紧张。

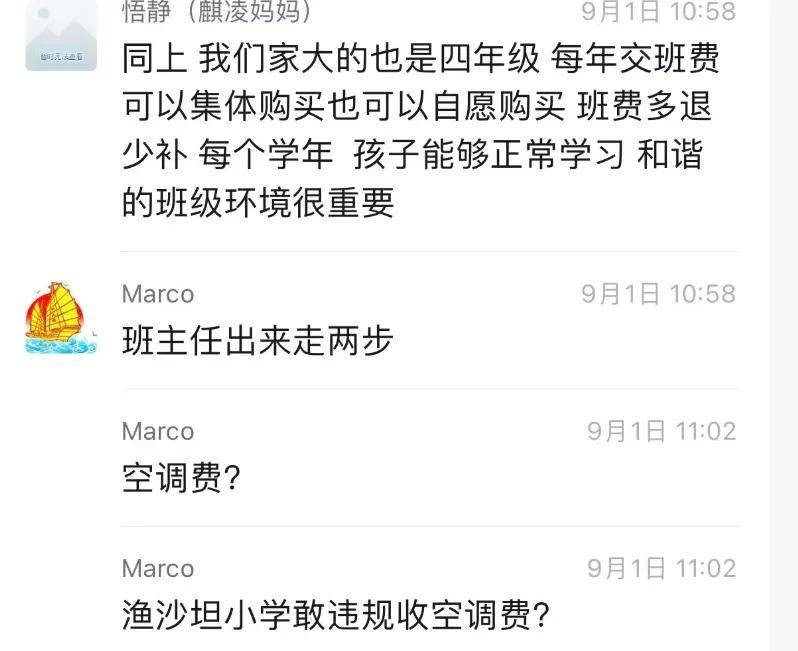

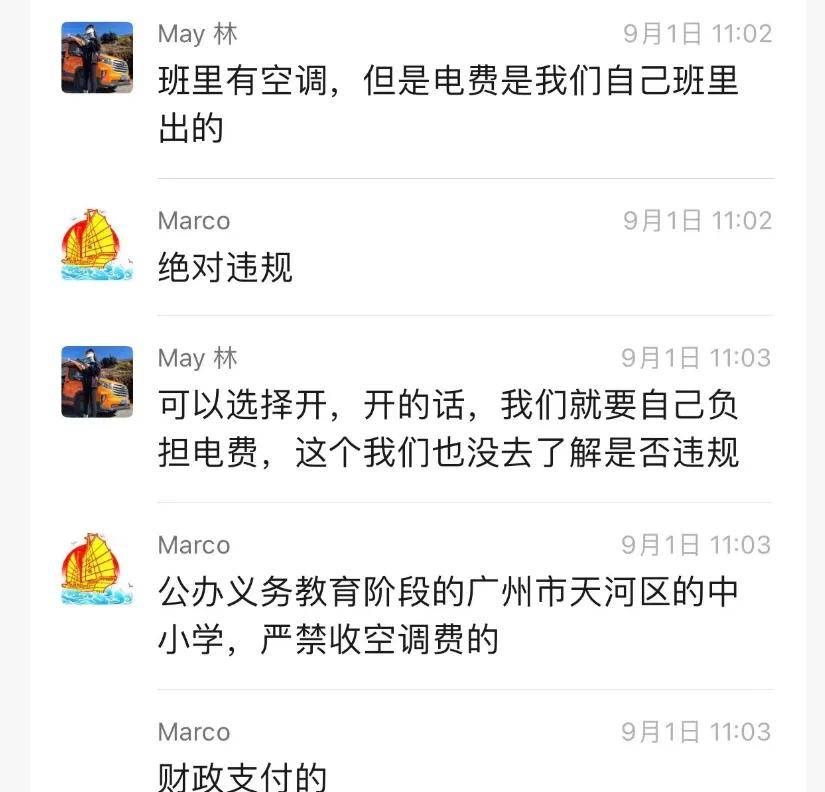

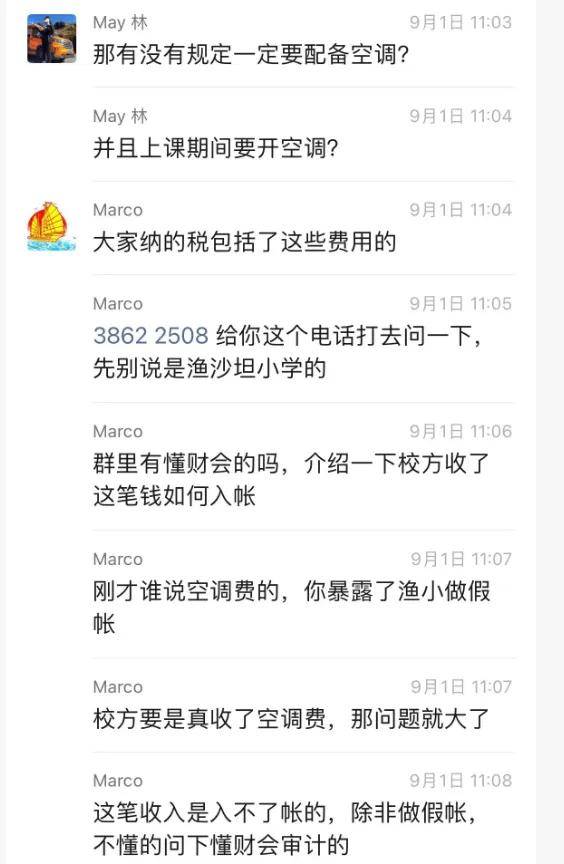

03 空调费争议,凸显权利意识觉醒

当有家长提到“空调费”一事,廖爸爸立即抓住这个突破口:“中小学不该收取空调费”,并引用相关规定佐证自己的观点。

他不仅指出问题,还为其他家长“指路”:“如果学校强制收取空调费,可以直接向教育局投诉。”这种法律意识和维权勇气,在许多习惯沉默的家长中显得格外珍贵。

廖爸爸强调核心问题:“不是钱的事,而是取决于校方是否违规。”他进一步指出,如果家长们不提醒校方,反而默许甚至纵容,那问题就更大了。

04 理性大法,难敌逻辑清晰

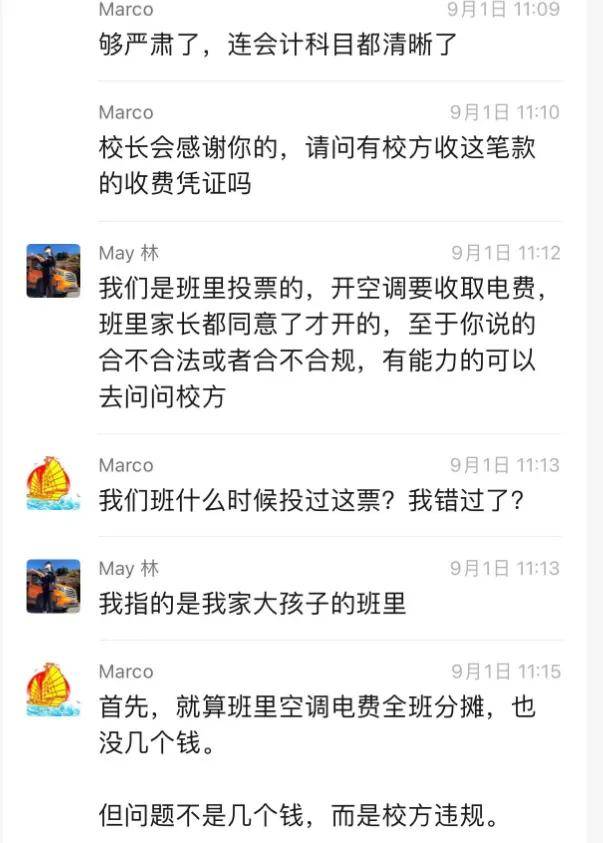

有家长试图施展“理性大法”,建议“好好沟通”,暗示廖爸爸的做法过于激烈。但这时,终于有其他家长开始支持廖爸爸:“赞同Marco的说法”。

也有家长为家委会说好话,甚至表示“让夫人退出家委会”,以此表达不满。廖爸爸则直接指出:“问题不在于个人去留,而在于程序和规则。”

面对持续质疑,家委会发起人不得不道歉:“抱歉,是我考虑不周。”但廖爸爸进一步追问:“为什么是通知而不是倡议?”这一问,戳中了家校关系中权力不对等的核心问题。

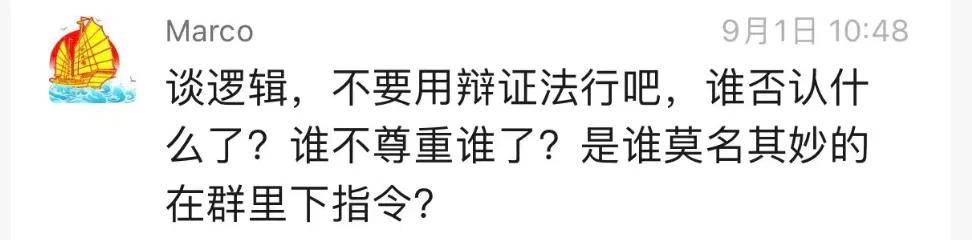

05 不止于群内,投诉到了教育局

廖爸爸并没有止步于群内争论,而是直接向教育局投诉,将问题引向更高层面的解决。这一举动让争议超越了家长群,烧到了学校和班主任层面。

家委会试图灭火:“我们已经和班主任沟通了”,但被廖爸爸直接顶回:“你们不代表我,我会自己联系班主任。”这种坚持个人权利不被他代表的态度,展现现代家长的权利意识觉醒。

事情最终以家委会重新征求意见告终,但这场风波留下的思考远未结束。廖爸爸展示了一种可能性:家长不是只能被动服从,而是可以理性争取自己的知情权、决定权和监督权。

这场班费之争仿佛一面镜子,照出了家校关系中的痛点与盲点。当越来越多的“廖爸爸”开始发声,传统的家校互动模式正面临挑战与重构。

权利从来不是别人赐予的,而是自己争取的。