说起这个事儿,得从头讲起。1945年,日本投降了,抗日战争总算结束了,可中国大地到处是疮痍,尤其是河南南召县高庄村那种地方,农民们日子苦哈哈的,家家户户都穷得叮当响。孙邦俊就是当地一个普通佃农,一天他在石门乡黑石岩街上碰到一个乞丐模样的人,身上穿的破烂日本军装,头部有伤,看样子是日本兵,记忆没了,不会说话,只能比划。村里人见着日本人还恨得牙痒痒,有人扔石头,有人骂鬼子兵。孙邦俊本来也该随大流,但他瞅着这个人可怜,就把他带回家,给吃的给穿的,从此收留下来。这日本人后来查明叫石田东四郎,1937年从东京农学院毕业,1942年当兵,战中头部中弹,落下了残疾。

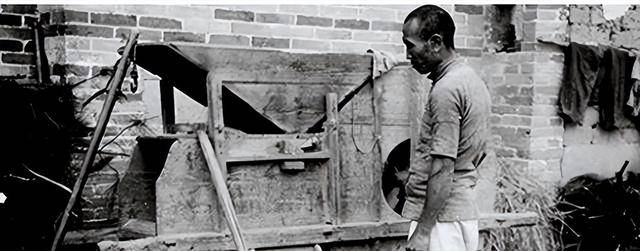

孙邦俊家本来就穷,添了这么个不会干活的人,负担重了。石田东四郎不久后偏瘫,躺炕上动不了,孙邦俊夫妇借钱看病,白天喂饭,晚上照顾大小便,折腾了八个月才好转。村里人起初不理解,背后议论孙邦俊傻,甚至有人说他通敌。孙邦俊不识字,但有自己的理儿,他觉得战争害了所有人,这个日本人放下枪了,就不是敌人了。日子久了,村里人看孙家没啥坏事儿,也慢慢接受了,分救济粮时还给石田一份。石田东四郎就这样在孙家住了下去,帮不上忙,还添了不少麻烦,比如行为怪异,晚上乱叫,砸东西,孙家忍着。

时间一晃到60年代初,河南闹饥荒,地里没收成,很多人饿出浮肿病。孙邦俊的哥嫂就这么没了,孙家挖野菜过日子,孙邦俊还优先给石田吃。孙邦俊的儿子孙保杰那时上学,成绩好,本来能考师范,但因为家里有日本人,政审过不去,只能回家种地。结婚也难,村里姑娘听说孙家有老日,都躲着走,孙保杰拖到30岁才娶上王成香。王成香进门后,没抱怨,也帮着照顾石田。1964年,孙邦俊得病去世,临终嘱咐孙保杰继续照顾石田,有机会帮他找日本家人。孙保杰19岁就挑起家梁,日子更紧巴,但他没扔下石田,冬天给他厚棉袄,夏天单衣,还用稀有的白面熬粥调理胃。

1975年,南召县大水,庄稼全泡了,孙家快揭不开锅。偏偏石田关节炎犯了,又瘫了。孙保杰借钱送医院,王成香守着,他自己推车跑200多里借红薯干过冬。出院后,孙保杰天天给他熬药贴膏,半年才站起来。孙家就这样咬牙坚持,石田活了下来,但孙保杰一家为这事儿吃了不少亏,经济上欠债,社会上挨白眼。80年代,中日关系正常化了,孙保杰开始寻亲。先去县政府汇报,日本使馆回话说要姓名地址,可石田不会说。1988年,听说方城县有日本侨民,孙保杰带石田去,那侨民比划半天也没问出啥。孙保杰让石田写字,寄给国际红十字会,字太乱没人认。

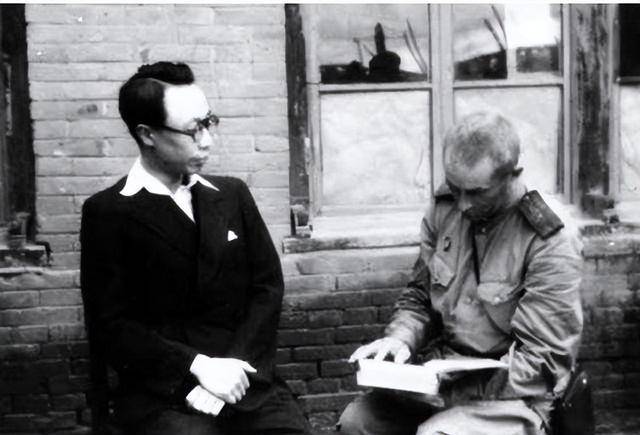

1992年,南阳来日本访华团,孙保杰领石田去见。一个叫津田康道的日本老兵认出他,叫石田东四郎,上前抱住。津田是石田当年的上司,回国后找石田弟弟石田小十郎,采血样鉴定,确认了身份。石田东四郎来自秋田县增田町,家人以为他战死了,还立了墓碑。1993年6月,石田小十郎来中国接哥哥,孙保杰陪着石田坐飞机到大阪。机场记者围着,石田小十郎拥抱哥哥。孙保杰在日本住了段时间,受邀到处参观。日本媒体报道了孙家的事儿,全日本都知道了中国农民收养日本伤兵47年。

就在那趟去秋田县的火车上,乘客听说孙保杰是那个中国人,全车人起立鼓掌,有人带头喊万岁,其他人跟着喊,表达谢意。孙保杰摆手说不用这样。秋田县长接见孙保杰,道歉说当年日军侵华错了。孙保杰说过去的事儿过去了,现在两国好就好。石田东四郎回国后,适应了日本生活,但常念叨中国,常想回孙家。孙保杰1997年去世,石田小十郎发唁电。1998年,日本友人中进毅捐钱在梁沟村建日中友好小学,纪念孙家善举。

这个故事听着简单,其实挺有嚼头的。孙邦俊当初收留石田,不是啥英雄主义,就是普通人见不得别人饿死冻死,那时候日本人对中国犯下大错,村里人恨得有道理,孙邦俊顶着压力干这事儿,说明人性里有那么点光亮,不全被仇恨盖住。孙保杰接手后,吃亏最多,教育婚姻都耽误了,还得面对饥荒洪水啥的,换谁都得抱怨,但他没扔下石田,这份坚持不是书本上教的,是从小耳濡目染出来的。寻亲过程也费劲,跑政府寄信见访团,花了十几年,中间没少碰壁,但孙保杰没半途而废。

想想看,战争留下这么多烂摊子,日本兵被扔在中国,成了乞丐,孙家穷得自己都顾不上,还管别人,这不光是善良,还得有耐力。村里人从反对到接受,也说明时间能冲淡恨意。石田东四郎运气好,遇上孙家,不然早没了。日本人喊万岁那事儿,不是啥表演,是真心实意的谢,但也提醒大家,当年侵略的账还在那儿摆着,道歉是必要的。孙家没求回报,就为了一句良心过得去,结果换来两国间的一点暖意。

现在回过头看,这事儿接地气,就跟邻居家长里短似的。孙保杰一辈子没出过远门,第一次去日本就遇上这阵势,他肯定没想到自己的事儿能传这么广。石田回国后,日本建了救援委员会啥的,但孙家没要钱,就要了学校,帮村里孩子上学。这说明啥?做好事儿不图名利,但能带动更多人向善。战争是祸根,害了两国老百姓,日本侵华杀了多少人,孙家没忘,但也没把恨转到个人头上,这份格局大。

整个过程从1945到1993,47年啊,孙家三代人付出,经济上亏了,名声上也吃亏,但最后石田回家了,孙保杰心愿了了。1998年学校建起来,村里娃娃们读书,算是对孙家的认可。日本那边也反思侵略历史,这事儿成了桥梁。说白了,人与人之间,抛开国家啥的,本来就该互帮互助。孙邦俊当初一念之差,救了人,也救了自己家后代的良知。孙保杰扛下来,没让父亲遗愿落空。这故事告诉咱,普通人也能干出不普通的事儿,不用轰轰烈烈,就一步步走。

孙保杰去世后,故事还在传,成了中日友好的例子。石田东四郎晚年安稳,但总忆中国,说明孙家对他不是养宠物,是当家人。建学校那事儿,中进毅捐资,纯粹被感动,没别的目的。这链条从战争到和平,孙家是关键一环。想想,要是人人都有孙邦俊那份心眼儿,世界少多少麻烦。反正这事儿让我觉得,生活里多点实打实的帮衬,比空谈强。

总的来说,这个河南农民的故事,不是传奇,是真实的人生。孙邦俊、孙保杰他们没啥文化,没钱没势,但做了件大事儿。石田东四郎从乞丐到回家,靠的就是孙家的坚持。日本火车上那声万岁,是对他们的肯定,但也得看到背后的苦。希望这类事儿多点,战争少点,大家日子都好过。