李女士近日向解放日报·上观新闻“民声直通车”反映,其在上海某知名三甲医院就诊后,看到自己的看诊视频未经同意便被发布在该医生的社交平台账号上。虽然面部被打码,但熟悉的身形、声音和病史细节,让朋友一眼就认出了她。

如今,各大社交平台上的医疗科普账号遍地开花。除了医生亲自出镜讲解专业知识,不少账号还把“真实病例分析”当作吸睛卖点,通过公开诊疗过程、展示患者相关画面来提升内容“真实感”,吸引流量关注。在这类科普视频里,患者或被打码出镜,或仅以声音形式出现,看似做好了“保护措施”,成为视频中不可或缺的部分。

而李女士的经历,为这股“医疗科普热”敲响了一记警钟:当医疗科普与流量追求交织,究竟该如何守住边界,让患者的隐私得到保障?

就诊过程被拍摄并公开发布

事后回想起当天的就诊经历,李女士称,当天就已感觉不适。6月13日那天,她如约前往上海某三甲医院神经外科就诊,一走进诊室,就看到除了医生外,还有四五个穿着医护人员服饰的年轻人站在诊室里。这些年轻人时而交头接耳,时而低头记录,但始终没有人向她说明他们的身份和在场的原因。“我坐在诊椅上,感觉像是被围观。”整个问诊过程中,这些人始终没有离开过诊室。

由于急着问诊,她只能按耐住这些不适,全神贯注于与医生的交流。她告诉记者,就诊过程中,她并没有察觉到有拍摄设备正在记录着她的看诊,也没有人告诉她会被用作“诊疗素材”,更没有意识到这次普通的就诊将会在一个月后给她带来巨大的困扰。

7月中旬,朋友转来一条视频,“问视频里的人是不是我”,点开视频的瞬间,李女士感到一阵头皮发麻,视频内容正是她在此前的问诊过程。尽管公开发布的视频面部做了小范围的马赛克处理,但她的衣服和手提包,清晰可辨的说话声音,还有医生在分析病情时提到的几处关键病史信息,都让朋友认出了李女士,这让她陷入了尴尬与不安。

医生账号公开发布的视频中,仅对患者面部进行小范围打码。(受访者供图)

该医生视频账号中“门诊实录”合集中发布了78个患者的看诊案例。

“太生气了,我感觉自己的隐私被彻底侵犯了。”回忆起看到视频的那一刻,李女士的语气依然激动。“我当时整个人都懵了。从进入诊室到离开,没有任何人提示我有可能被拍摄,更不用说征求我的明确同意了。”李女士向记者强调,“看病是极其私密的事,谁愿意未经同意就把它公之于众?”

患者隐私保护该如何认定

李女士的遭遇并非个案,在医生运营自媒体日益普遍的时代,类似的情况正在众多患者身上上演。记者深入调查发现,全国多家三甲医院的医生都在各大平台开设了“科普账号”,普遍采用“病例分享+专业解读”的内容模式,通过呈现真实诊疗场景来增强科普内容的可信度和吸引力。这些账号通常拥有可观的粉丝基数,发布的案例视频常常获得数千点赞和评论,但在患者隐私保护方面却存在着明显的漏洞和隐患。

有许多和李女士有同样经历的患者在社交媒体上发帖表达不满。

在社交平台上,不少网友留言反映了和李女士一样的遭遇,患者作为公开发布视频里的主要人物,知情同意权未被充分尊重:有人在拔牙期间被拍摄,医生告知会被用作“案例”;有人在就诊期间看到了相机,可拍摄人员并未明确告知用途;有的则干脆不知道被拍摄,视频直接发布在社交平台上,直到患者发现或投诉后才下架……

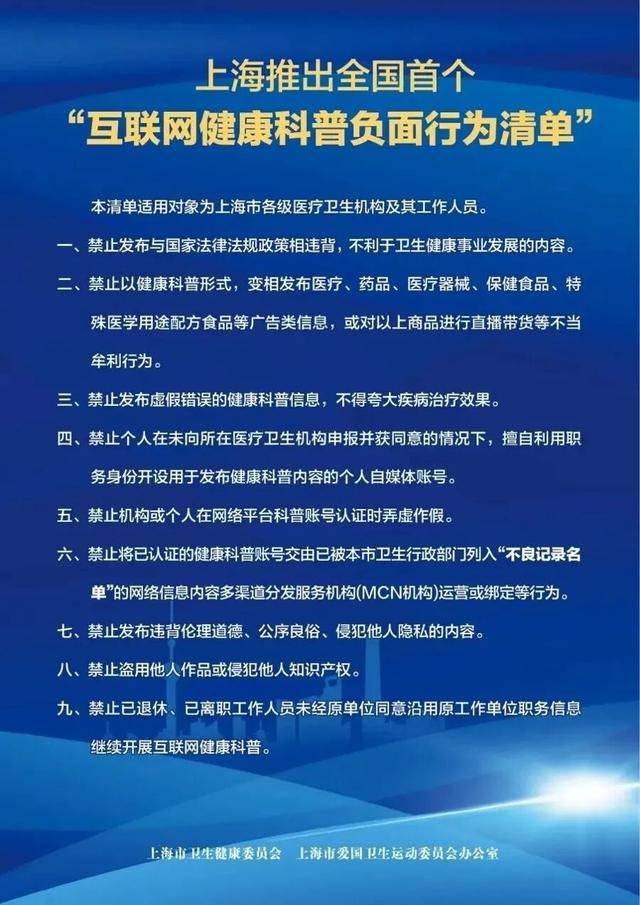

为了规范医疗科普内容创作,保护患者权益,2025年3月20日,上海推出全国首个“互联网健康科普负面行为清单”,其中明确指出“禁止发布违背伦理道德、公序良俗、侵犯他人隐私的内容”。然而,在具体实施过程中,究竟该如何界定“侵犯他人隐私”的标准,各方意见不一。

上海出台“互联网健康科普负面行为清单”,以进一步规范医务人员互联网健康科普行为。

许多医疗自媒体创作者认为,只要对患者面部进行打码处理就已尽到隐私保护义务,这也是医疗自媒体的普遍做法。但在部分患者看来,这种做法存在明显局限:一方面,仅对面部进行处理无法有效隐匿患者的其他身份特征,如衣着特征、声音音色、病史信息等;另一方面,诊疗过程中透露的工作类别、居住区域、生活习惯等细节信息,都可能成为识别患者身份的关键线索。李女士的朋友,正是因为视频没有隐匿的身份特征,认出了她的身份。

而且,一旦这些看诊视频发布到公开平台,其传播范围就难以控制,可能被下载、转发,甚至被二次剪辑传播,这进一步扩大了隐私泄露的风险。而现有的下架机制往往滞后于传播速度,一旦发生隐私泄露,损害往往难以挽回。

在发现视频的次日,李女士开始了她的维权之路。经过多次沟通,目前相关视频已经删除,但李女士坚持要求医生道歉的诉求,截至发稿尚未得到回应。期间,李女士也曾咨询专业律师寻求法律意见。律师明确表示,医生未经明确同意拍摄并发布就诊过程的行为,确实涉嫌侵犯患者的肖像权、隐私权和个人信息权,从法律层面构成了侵权。然而,律师同时也提醒李女士,此类侵权案件的维权面临现实困境。患者需要投入大量时间、精力和经济成本来收集证据、进行公证、提起诉讼而且即便胜诉,赔偿金额也往往难以弥补患者实际遭受的精神损害。

寻求医学科普与隐私保护的平衡

医学科普具有重要的社会价值,能够提升公众健康素养,帮助患者正确认识疾病,缓解医患信息不对称。然而,在医疗自媒体快速发展的当下,如何平衡科普公益性与患者隐私保护,成为亟待解决的重要课题。

市民普遍呼吁,医疗机构应当建立完善的患者同意流程,确保患者在充分了解视频用途、传播范围和潜在风险的基础上做出真实意愿表示,采用书面同意形式,并明确患者可随时撤回同意且不影响后续就医。与此同时,技术创新为隐私保护提供了更多可能性,除了基本的面部打码,还可采用语音变声、背景替换、体型模糊等深度匿名处理技术,在保留医学价值的同时最大限度保护患者隐私。

同时,医疗自媒体监管需要建立多方共治机制。平台方应当完善审核机制,对医疗科普内容进行重点审核;行业协会可以制定更细致的行业准则;监管部门则需要加强执法力度。更重要的是,在隐私保护的判断标准上,应当充分尊重患者的主观感受,建立便捷的反映渠道,及时回应患者的关切。

“我希望我的经历能够推动医疗自媒体行业的规范发展。”李女士表示,“科普很重要,但不能以牺牲普通人的隐私为代价。”

来源:上观新闻·解放日报