一大早,就被一条热搜惊到了。“95后专科生放弃铁饭碗逆袭读博“。这反差,强烈得像平静湖面突然被投下一块石头。

仔细一看,好故事还真有“标准配方”。八年前,自贡农村女孩张宇航高考失利,进了某职院地铁订单班,人生剧本仿佛已经写好:毕业、进地铁系统、稳定一辈子。

可人生偏偏不按常理出牌。她一边读着专业课程,一边心里某个角落悄悄躁动:“真的只能这样了吗?”于是,她做了一个让周围人瞠目的决定:放弃签约,全心备战专升本。听到这里,不少人暗自咂舌——这得需要多大的勇气,简直像在人生岔路口硬生生给自己多开了一条野路子。

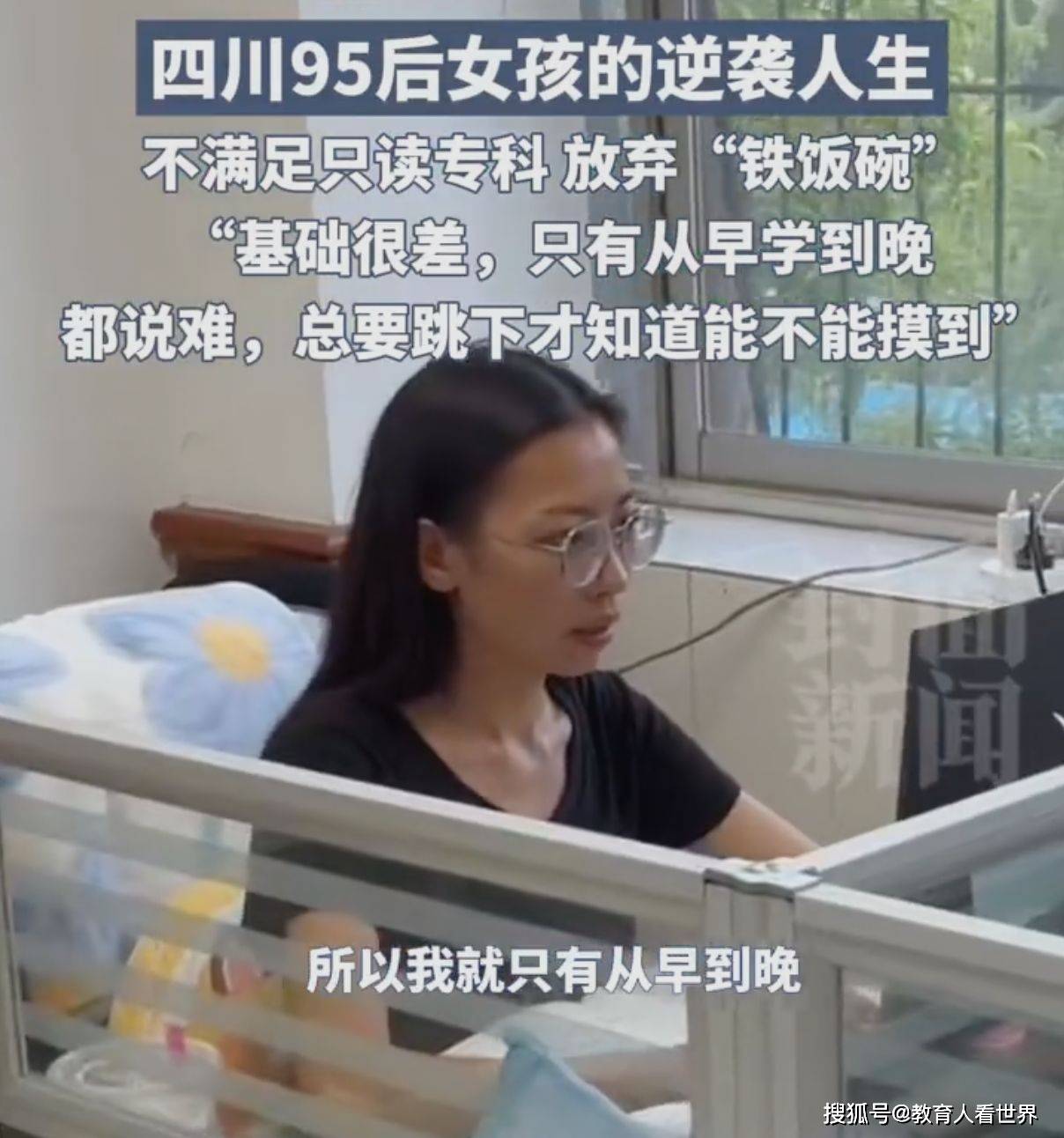

逆袭听起来让人热血沸腾,实际走起来却像一场漫长的“西天取经”路。她英语基础弱,四级考了三次才勉强通过。那本被翻得卷边的单词书,她自嘲“快被腌出味儿了”。数学更是头号难关,别人追剧她刷题,“平均一天学12小时”

但若故事只停留在“勤奋努力”,似乎还缺了点什么。真正让她一步步走下来的,是一场无声的“心理战”。她称之为“拆墙”——不是现实中的墙,而是心里那堵“我大概不行”的墙。她发现,比起解不出的数学题,更难克服的是那种“习惯性自我怀疑”。每次想打退堂鼓,她就对自己说:“先扛一个月,不行再说。”结果一个月过去,好像……也没那么难?信心原来是可以像存钱一样,一分一厘积攒起来的。

八年时间,她从专科读到本科,再冲上硕士,最后叩开了博士的大门。有人替她算了一笔时间账——八年,她把求学路走出了升级打怪的节奏。

她的故事难得的就在两处。清晰的规划,不是一开始就跟风死磕考研,而是一步步专升本,本到研,研到博,小步慢跑;不是在同一条赛道拥挤,而是差异化竞争,将农村背景转化为科研优势(如农业算法研究),避免同质化内卷。

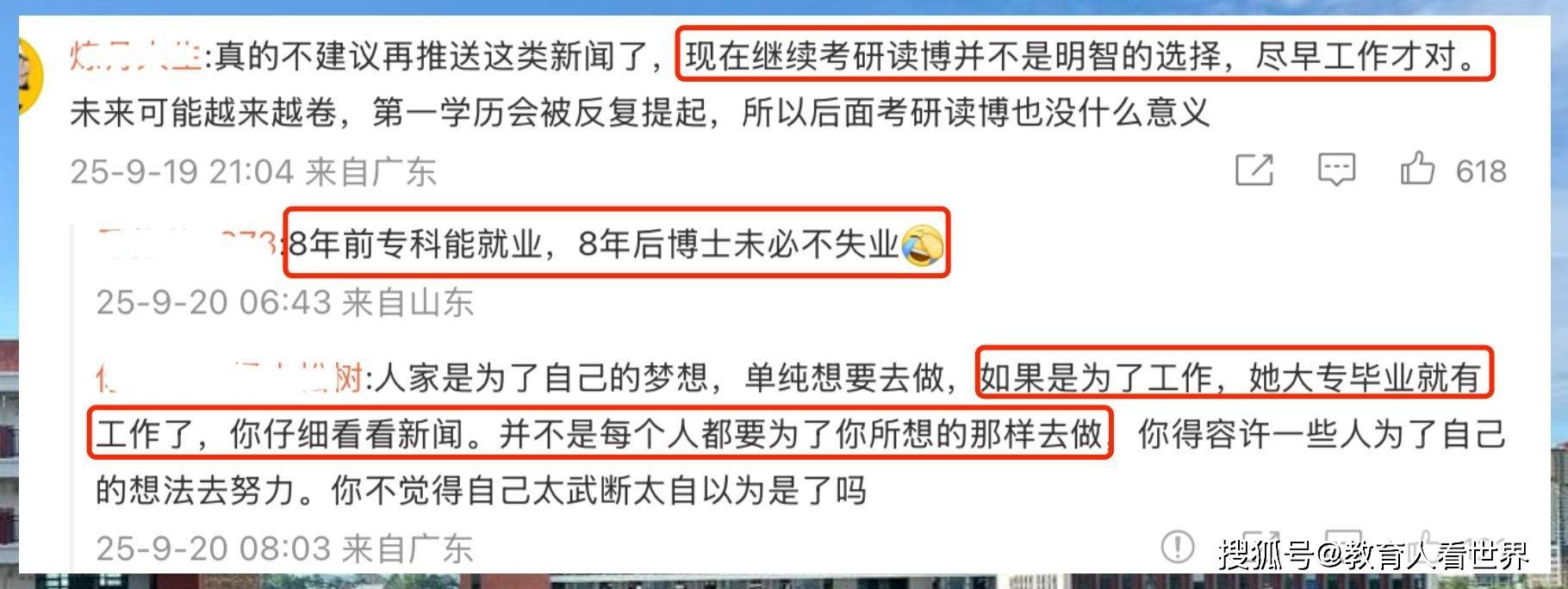

若故事到此为止,大概又是一碗浓淡适中的“励志鸡汤”。但现实的剧本总比想象中更具张力。消息传开后,评论区很快热闹起来,成了观点交锋的战场。有人直言:“第一学历歧视是现实,博士毕业找工作,很多单位仍会看你的本科出身!”也有人冷静算账:“八年光阴,如果早进入职场,可能房子首付都攒够了,这机会成本不是谁都承担得起。”更有人泼来冷水:“她能上新闻,恰恰说明逆袭成功是少数。”

如果就此跑偏,其故事就失去了典型价值。张宇航自己一开始就有规划,焉知她没有自己的最终目标?张宇航的经历可贵之处在于,没把在“困境”面前就此躺平,而是把“想改变”的念头变成了日复一日的行动,一步步拆除“心墙”(自我设限)对自己的负面影响。即便再次去寻找工作,这种强大的内心和顽强的毅力,以及规划能力,也会在职场上干得风生水起。

所以,不必将张宇航的故事简单看作“逆袭模板”。它更像是一面镜子,照出的不是我们必须复制的成功,而是另一种可能性的存在:人生不是一场只能按照既定轨道行驶的地铁,它或许更像一次徒步,允许你停下来辨认方向,甚至亲手凿出一条属于自己的小路。重要的不是选择了“稳定”还是“梦想”,而是像她一样,无论在哪条路上,都始终保有“拆墙”的意识和“慢跑”的耐心。

如果是你,你会选择稳定的铁饭碗,还是冒险追逐一个不确定的梦想?欢迎分享。

(图源网络,侵联删)