影壁又称照壁、照墙、萧墙,是设在建筑大门里面或者外面的一堵墙壁,面对大门,起到屏障作用。它是一种极富装饰性的墙壁,分为壁顶、壁身、壁座三部分,按形制来分,有一字影壁、八字影壁、座山影壁、撇山影壁。

南阳府衙影壁就是府衙大门前东、西两侧所建的撇山式影壁,与大门槽口成120度夹角,平面呈八字形,称作“反八字影壁”或“撇山影壁”。

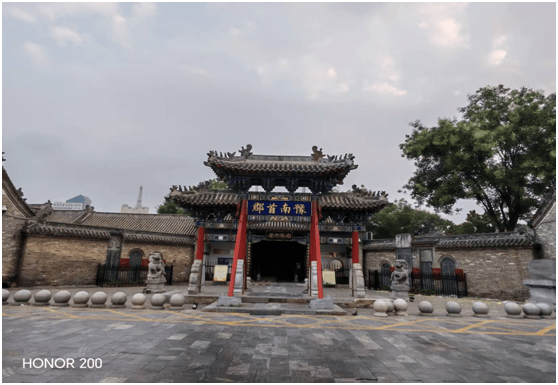

(两侧狮子后边即为“八字墙”)

它是南阳府衙建筑群的重要组成部分,符合明清时期官署建筑的规制,是明清官衙建筑中高等级影壁的典型形式。材质主要是青砖砌筑,风格庄严朴素,虽然不像一些王府照壁那样华丽繁复,但其简洁大方的造型和八字展开的格局,给人一种庄严肃穆的感觉,充分体现了南阳府衙府级官衙的威仪。其主要功能是遮挡视线、聚气、衬托官衙威严。八字形围挡的空间,就是俗语所说的“八字衙门朝南开,有理无钱莫进来。”

清光绪九年(1883年),江苏溧水人濮文暹任南阳知府,他在维修府署八字墙时,把七通碑刻镶嵌其内。

碑刻内容文献资料少见,主要包括纪念性内容(如纪功碑、纪念建筑、重大事件)、行政文书(法律条文、土地契约、政令公告)、宗教文献(佛教经典、道教符箓、祭祀记录)、个人传记(墓志铭、德政碑、行状碑)、文化传承(书法范本、文学创作、科技记载)等。这七通碑东侧墙内四通、西侧三通。

东侧自北向南依次是:

1、“总督漕运部院张示”碑(雍正元年,1723年)

雍正帝继位即颁此诏,禁止克扣旗丁饷银,禁止严苛百姓。由此可见,当时这种情况的普遍性和严重性,造成了灾难性的后果和极其恶劣的社会影响。

2、“万古流芳”碑(雍正十三年,1735年)

要求各地“嫁娶务从简俭“,提倡和支持普济、育婴等公共福利事业。“普济”是指官府或者民间组织对贫困群体的综合救助。“育婴”是指相关机构以孤儿和弃儿为主要救助对象。

而要求“嫁娶务从简俭”,其实,早在西汉时期,召信臣就“禁止嫁娶送终奢靡,务出于俭约”(《汉书》记载)。

3、“革弊碑”(康熙四十年,1701年)

--集派诸弊永行禁改—黑铅料布不许累民—田池钱粮严查包揽—料草食用禁系行户。

碑文意思是:永久性废除各种名目的摊派弊端;明确禁止以“黑铅料布”等物资名义向老百姓额外征收,避免加重平民负担;强调对“田池钱粮”等税费的征收,必须严格监管,防止官吏勾结包揽、中饱私囊;严厉禁止粮草等生活必需品向商户或者行户,强行以资金或者实物的方式,进行摊派,要确保他们能够正常经营。这些反腐与吏治措施,目的在于遏制官吏腐败、减轻百姓负担。

这通碑文可以佐证:至康熙四十年,南阳府仍然设有军补(捕)同知和粮补(捕)同知。

4、“永垂奕禩”碑(乾隆四十一年,1776年)

碑文是:特受河南南阳府正堂加四级记录十次庄大老爷德政。落款是:乾隆四十一年岁次丙申仲冬谷旦

时任南阳知府的江苏武进人庄钧,被朝廷加四级、记录十次的德政碑。

庄钧,乾隆三十九年(1774年)始任南阳知府。他于乾隆四十二年(1777年)筹集资金重修南阳财神庙,财神庙原命“范少伯庙”或“范大夫祠”,修缮完成后,奏请朝廷批准加“府”字前缀,便成了“府财神庙”。这一举动,体现了封建统治者对商业文化的重视,也反映了南阳作为“豫南首郡”、中原商业重镇的历史地位。

西侧自北向南依次是:

1、“万古流传”碑(康熙五十八年,1719年)

光绪《南阳县志》记载:“晋人善贾,(南阳县)又通水路,乾嘉时城厢及赊旗镇号为繁富,游间奢靡犹有宛孔氏余习,近亦稍止矣,而商业日衰”,据此,虽此碑碑文大多风化严重、涂漫不清,但大致还能看出碑文所记:在南阳做生意的晋人与南阳当地人发生民事纠纷,时任南阳知府沈渊(浙江山阴人)秉公断案,严厉惩处欺行霸市的地痞无赖,保护了商号(牙行)的正当利益。赊店等地商号士绅刻碑歌颂沈渊的功德。

2、“奉旨遵守”碑(乾隆二十九年,1764年)

这是乾隆时清政府颁布的更为详细的平籴粮价政策的诏书。

其实清朝早在顺治十七年(1660年)就有了《常平仓谷粜籴之法》,它规定“春夏出粜,秋冬籴还,平价生息,务期便民”的粮食仓储办法,以法律形式约束之。

常平仓是中国古代一项以政府为主导,通过“贱籴贵粜”的市场化手段来调节粮食供求、平抑物价、备荒赈灾、保障民生的重要制度。

其思想萌芽可追溯至春秋战国时期管仲、李愧(实为“竖心旁加一里字”)等人的经济思想(如李愧在魏国实行的“平籴法”),通常认为由西汉宣帝时期(公元前54年左右)的大司农中丞耿寿昌正式提议并成立,后来被多个朝代所继承和发展,成为中国古代最重要的官方仓储制度之一。与之相辅的还有“义仓”(民间或半官方,侧重赈济)、“社仓”(乡村社区自办)等。

3、“流芳百代”碑(道光二十二年,1842年)

碑文如下:流芳百代 公祖官印方正 字立中 号元峰 恭颂 诰授中宪大夫 赐进士出身 翰林院庶吉士升任江西广饶九南兵备道蒋大人德政碑 南阳合郡绅士商民仝立 大清道光廿二年岁次壬寅嘉平月下浣谷旦。

根据《光绪南阳县志》等地方志记载,道光十二年(1832年),南阳遭遇严重水灾和饥荒,蒋方正作为知府,参与了赈灾工作(有记载提到他与时任河南巡抚杨国桢共同办理赈务),道光十四年(1834年),南阳白河(古称淯水)因暴雨泛滥,冲毁河堤,威胁府城安全,他主持修复加固河堤工程。

但据《河南通志》、《南阳府志》、《南阳县志》有关记载,蒋方正应该于道光十六年至二十一年底(1836—1841年底)任南阳知府,其事迹记载很少。《清实录》(道光朝)记载,蒋方正担任南阳知府后,还曾升任陕西督粮道(负责陕西的漕粮运输事务的道台)。

这通碑是在道光二十二年(1842年),蒋方正刚离任时,南阳的士绅商民为他立的功德碑。

( 图文:周励 )