转载自《北京新闻广播》

评论员:段玉龙

10月6日起,2025年诺贝尔奖3大自然科学奖项生理学或医学奖、物理学奖和化学奖已陆续揭晓,分别揭示了外周免疫耐受、量子隧穿效应及金属有机框架领域的重大突破。今年的获奖者有6位来自美国、2位来自日本、1位来自澳大利亚。

每年诺贝尔自然科学奖一公布,总有朋友问:“咱们中国科学家为啥拿诺奖的这么少?”有人归因于科研体制,有人认为是科研导向功利化,这些观点看似有一定道理,但要读懂背后的逻辑,需要跳出单一视角,放在更长的发展脉络里审视。

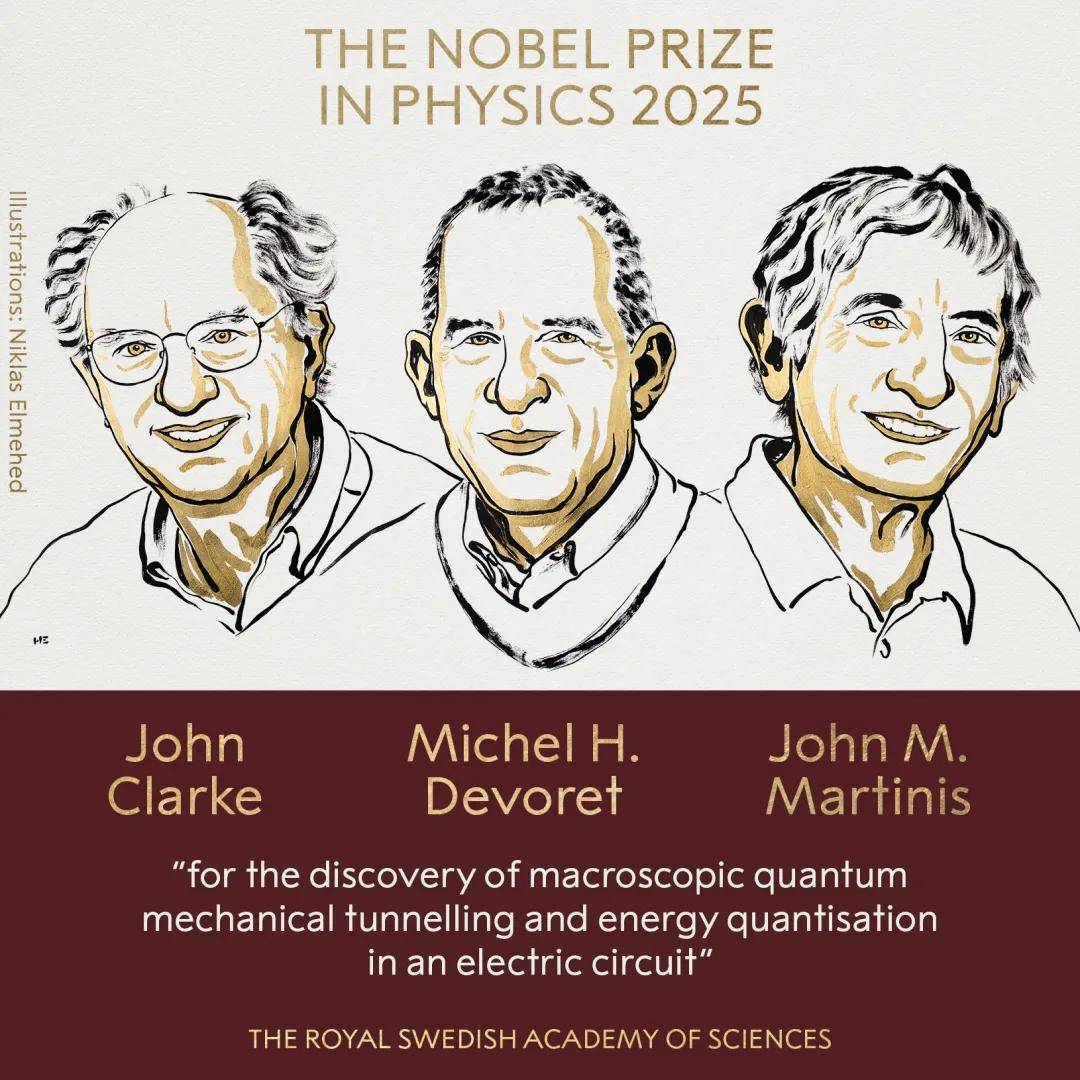

因量子力学领域贡献 3名科学家获颁2025年诺贝尔物理学奖

首先要明确的是,诺奖是科学领域的重要荣誉,但绝非唯一标尺。现代自然科学的研究范式与评价体系,植根于欧美近代科学的演进历程,从理论框架到成果标准,都带有鲜明的体系特征——它更青睐能推动人类认知边界的基础研究突破,且需经过数十年时间检验。而中国近代科学研究起步仅百余年,过去很长一段时间里,我们的核心任务是“补基础、跟前沿”:从建立完整的科研体系,到追赶国际先进水平,这个过程像学生夯实知识体系,只有先完成“从跟跑到并跑”的积累,才能逐步迈向“领跑创新”,急不得,也快不来。

至于“功利化”的讨论,更应放在发展阶段中看待。新中国成立初期,工业基础薄弱,首要目标是解决“从无到有”的民生与产业需求——先有能落地的技术、能生产的工厂、能改善生活的成果,才能为长期研究奠定基础。这种“聚焦实用”并非功利,而是特定阶段的必然选择。事实上,中国科研的“转化能力”恰恰是优势:互联网发源于欧美,但我们将其与民生深度结合,催生出改变生活的电商、移动支付;新能源汽车的核心技术并非源自中国,但我们通过技术整合与应用创新,实现了产业全球领跑。这些成果不是“不如基础研究”,而是贴合了不同时期国家与民众的核心需求。

如今,情况已发生根本变化。中国已是全球第一大工业国,工程师数量、科研人才储备、高端设备投入均稳居世界前列,过去“没条件深耕基础研究”的困境,已转变为“有能力静下心突破”的机遇。我采访过不少老科学家,他们都挺乐观:老一代打下了扎实的基础,实验室、设备这些硬件软件都齐了,国家又舍得投入,假以时日,中国科学家拿诺奖是迟早的事。

科学研究如同建造高楼,诺奖就像顶层的“观景台”。人人都想登顶,但必须先打好地基、砌稳墙体、建完楼层,一步都不能少。我们不能刚完成“地基建设”,就急于追问“为何没到顶层”;更不能把“登顶”当作唯一目标——让芯片更先进、让疫苗更有效、让粮食更安全,这些让生活变好的技术突破,同样是科研的重要勋章。

中国科研从来不是“追着诺奖跑”,而是“跟着需求走、带着生活向前跑”。过去,我们靠“实用导向”补上了产业的课;现在,我们用“基础投入”培育创新的苗。当基础研究的土壤足够肥沃,当技术转化的链条足够通畅,诺奖这枚“高光勋章”,自然会循着创新的脚步主动来敲门。

评论员:段玉龙

责编:彭妍

监制:刘萤萤