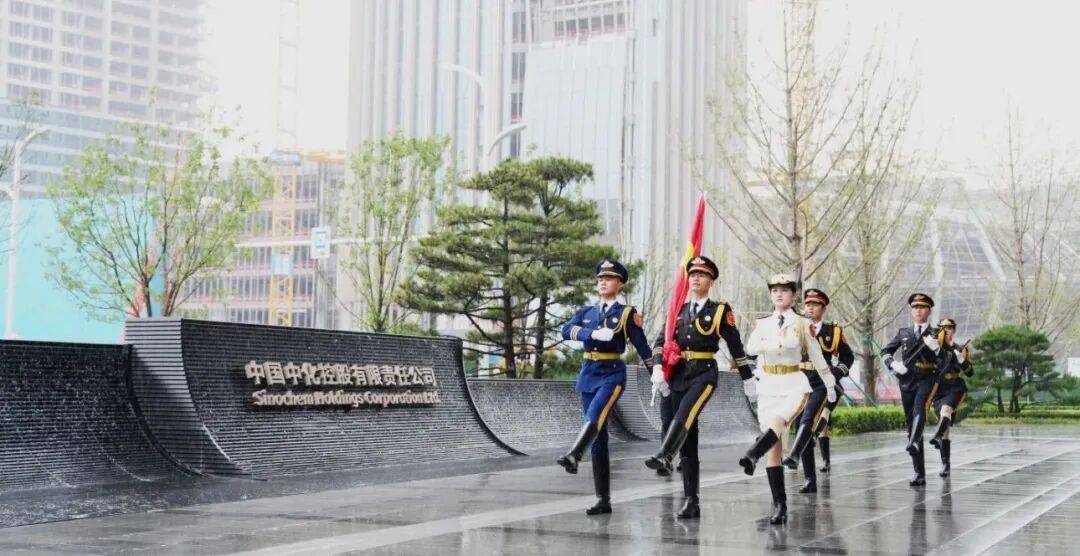

10月9日,中国华能与中国中化两家央企在雄安新区举行迁驻升旗仪式,近2000名员工正式开启常态化办公;仅4天后,中国邮政集团竞得启动区地块,将建设集金融、科技研发于一体的综合性基地。

截至目前,已有3家央企总部正式入驻、8家完成注册,超300家分支机构落地生根。央企疏解的加速推进,无疑为雄安注入了发展底气。

中国星网迁驻后,迅速吸引 60 家空天信息领域企业落地,形成雄安首个创新主链条,涵盖卫星互联网、商业卫星智造等完整生态;中国华能计划在雄安推进 "四板块一中心" 布局,其能源产业优势将带动新能源、环保等上下游企业集聚;中国中化则以科技创新与绿色转型为支点,为材料科学、环境科学等产业注入动能。这种 "总部 + 产业链" 的迁移模式,将助力雄安产业生态重构,促进雄安新区发展规划的落地。

但必须清醒认识到,央企对新区发展的拉动也存在明显局限。

从人口导入来看,央企总部及其上下游产业链企业对人口的吸纳能力有限。即便算上已迁驻的人员与规划疏解规模,央企直接带来的就业人口仍难以支撑“未来之城”的人口基数需求——三家首批迁驻的央企仅导入约3000名员工,300余家央企分支机构的员工总数不足万人,与500万规划人口的目标相去甚远。

从经济支撑来看,央企的发展特性决定了其短期内难以形成“反哺效应”。央企总部及二三级机构的业务架构相对成熟稳定,迁驻初期更侧重于自身运营的平稳过渡,对本地经济的辐射带动需要长期培育。现阶段,新区反而需投入大量资源完善交通、住房、医疗等配套设施以服务央企疏解,呈现“新区服务央企”的单向支撑格局。

从全国的经验数据来看,真正能带动地区经济发展的,是民营企业和小微企业,核心体现在 “ 56789” 这组经典数据上,即贡献了 50%以上的税收、60%以上的 GDP、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业,以及90%以上的企业数量。

相较于央企的稳定形态,民企和小微企业具有“船小好调头”的灵活性,能快速响应产业需求、填补市场空白,更能通过“毛细血管式”的布局吸纳大量就业。在启动区互联网产业园,除了中国星网、国家电网等央企项目,正是众多民营科技企业的入驻,才让空天信息、人工智能等产业生态从“骨架”走向“血肉”。这些企业不仅能承接央企产业链的配套需求,更能催生新的产业场景,形成“央企引领、民企赋能”的良性循环。

激活民企与小微企业的活力,需要新区拿出更精准的支持政策。

当前,雄安虽已出台多项措施,对民企和小微企业在公司注册、税收优惠、办公场地等方面给予支持,但相对于央企来说,还是存在较大的差距。

举个很现实的例子:在落户、购房和子女上学等公共服务方面,央企员工都享有更多的优先权。

作为北京非首都功能疏解地,服务疏解央企确实是雄安新区当前的首要任务,所以在某些权益上阶段性的区别对待也无可厚非。

但是,也希望雄安新区可以从以下几方面着力,给予民企和小微企业“同等待遇”和更具针对性的扶持。

其一,优化准入与经营环境,将企业跨省市迁移“一键办理”等便利化措施延伸至中小微企业,降低落地成本;

其二,搭建“央企-民企”对接平台,梳理央企产业链需求清单,为本地小微企业提供配套合作机会;

其三,扩大普惠性支持覆盖面,在融资、人才招聘、公共服务等领域施行普惠待遇,破解小微企业“成长烦恼”。

从中国星网、中国华能、中国中化的迁驻,到中国邮政研发中心的落地,央企疏解为雄安搭建了产业发展的“四梁八柱”。但这座未来之城的天空,终究需要多元市场主体共同撑起。

当央企的“大树”扎下深根,民企与小微企业的“灌木丛”也能茁壮成长,雄安才能真正实现从“承接疏解”到“自主发展”的跨越,成为名副其实的高质量发展样板。