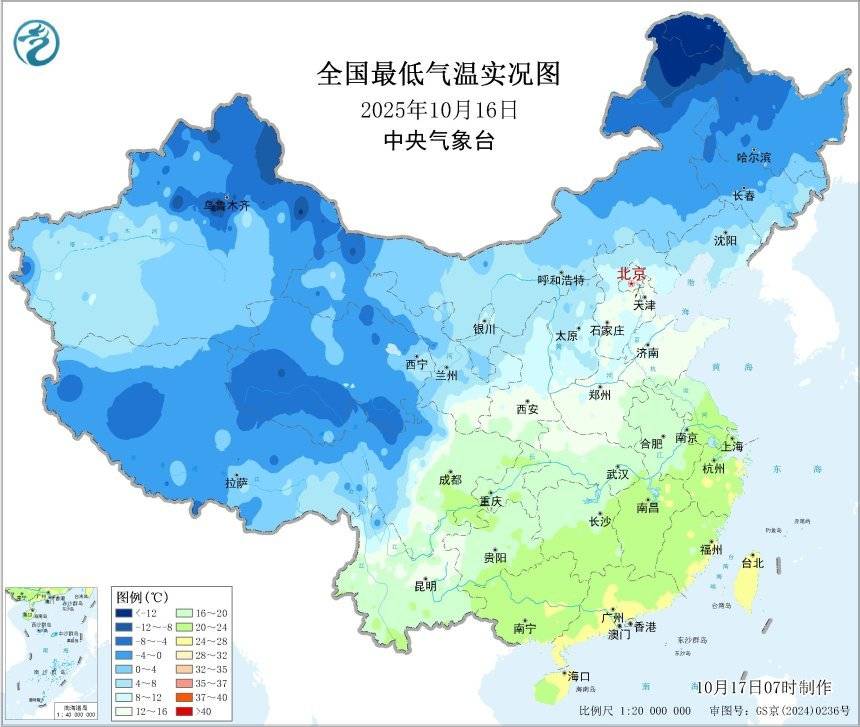

10月15日起,下半年以来最强冷空气自北向南横扫全国,内蒙古、东北、华北等地区降温幅度达10-16℃,局部地区超过18℃。气象专家分析称,本轮冷空气对季节转换起到推动作用,北方地区将大范围进入气象学意义上的冬季。

相关话题迅速登上热搜,网友纷纷调侃:“秋天体验卡到期” “北方的秋天短得就像一个人的转身”……为何今年会出现“冷得早”的现象?是气候异常,还是另有原因?

今年北方为何冷得早?

今年北方入冬时间异常偏早,这背后其实是多种气候系统共同作用的结果。

1、北极涡旋分裂南下:北极涡旋是环绕北极地区的强大冷性低压系统,通常将极地冷空气“锁”在高纬度地区。但今年10月,受平流层突然增温影响,北极涡旋出现异常分裂和不稳定,导致冷空气大规模向南“泄漏”。这种环流异常使得中纬度地区(包括我国北方)频繁遭受寒潮侵袭,形成“断崖式”降温。

2、西伯利亚高压异常增强:作为亚洲大陆冬季的“冷库”,西伯利亚高压今年提前加强并异常活跃。10月以来,该高压系统持续堆积冷空气,形成强大的气压梯度。当高压系统南下时,冷空气呈爆发式倾泻,造成我国北方大范围剧烈降温。

3、有利的冷空气通道:我国北方地势开阔,缺乏东西走向的大型山脉阻挡。来自西伯利亚的冷空气得以沿三条主要路径长驱直入:经新疆、河西走廊东移的西北路径;直接从蒙古高原南下的中路;以及从东北平原侵入的东路。

4、拉尼娜现象的潜在影响:目前赤道中东太平洋海表温度持续偏低,呈现拉尼娜现象发展特征。虽然目前拉尼娜尚未完全形成,但其对大气环流的调制作用可能已开始显现,在一定程度上加剧了冷空气活动。

5、北极放大效应:极地变暖导致极地涡旋减弱或扭曲,冷空气更容易南下侵袭中纬度地区。因此,尽管全球整体变暖,但极端寒潮事件反而可能增强,形成“暖背景下的冷异常”。

此次到来的寒潮会不会是一次极端寒潮?

此次10月中旬影响我国的强冷空气过程确实具有显著降温特征,但严格来说,尚不能定义为一次极端寒潮事件。

降温强度接近但未突破历史极值,影响范围大但并非全域性,冷空气影响约3-5天,持续时间属秋季正常波动,因此表明,此次冷空气过程是一次强度较大、时间偏早的强冷空气活动,具有某些极端特征,但尚未达到气象学定义的极端寒潮标准。因此,判断寒潮是否“极端”,需依据严格的科学标准,不能随意定论。

提前入冬是否意味着今年是个“冷冬”?

气象专家预测,北京可能于10月18日正式入冬(指连续5天日均温稳定≤10℃),相比常年平均的10月31日大幅提前,可能创下近10年最早入冬纪录。

但需要明确的结论是:提前入冬并不等于冷冬,两者之间没有必然联系。

入冬的早或晚,反映的是季节转换时点的气温变化,而“冷冬”需要考察整个冬季(12月-次年2月)的平均气温是否显著偏低。短期寒潮难以决定长期趋势。

入冬早晚受短期大气环流主导,而冬季整体冷暖还取决于赤道太平洋海温(拉尼娜/厄尔尼诺)、北极涛动指数、欧亚积雪覆盖等长期因子等,国家气候中心指出,在潜在拉尼娜背景下,今冬北方可能阶段性偏冷,但能否达到“冷冬”标准(偏低0.5℃以上)仍需观察。

举例来说,2016年北京11月7日入冬(偏早),但该冬季整体偏暖0.5℃;2020年华北多地12月才入冬(偏晚),却遭遇-30℃极端低温。

寒潮来袭,需注意哪些气象灾害与风险?

1、暴雪与道路结冰:强降雪可能导致交通瘫痪,高速公路封闭,机场航班延误。道路结冰增加了车辆打滑、追尾等交通事故的风险。行人也需要格外小心,要防止摔倒。

2、大风与沙尘:寒潮伴随的6-8级大风可能吹倒广告牌、临时搭建物。干燥地区可能出现沙尘天气,影响能见度和呼吸健康。

3、农业冻害:温室大棚可能被积雪压垮,露天蔬菜、果树易受冻减产。农业部门及农户需提前加固棚架,覆盖保温材料,做好防冻准备。

4、持续湿冷与冻雨:低温阴雨天气体感温度更低,容易诱发关节炎、心脑血管疾病。冻雨(雨凇)可能导致电线结冰、树木折断,引发断电。

5、电力与供水系统风险:水管冻裂可能影响供水,需提前包裹保温材料。用电负荷激增,需注意检查老旧电路,避免超负荷引发火灾。

对于公众来说,寒潮来袭,请及时增添衣物,特别注意头部、手部和脚部的保暖,尽量减少在户外长时间停留。驾车时务必保持安全车距,避免急刹车。行人请尽量避开积雪和结冰区域。建议家中适当储备食物和常用药品,并检查取暖设备的安全性。请密切关注气象部门发布的最新预警信息,提前做好防灾准备,最大限度减少寒潮带来的不利影响。

作者:王元红 天气气候高级工程师、中国作家协会会员、中国气象学会会员

审核:叶海英 中国气象局气象宣传与科普中心(中国气象报社)新媒体中心副主任