【文/观察者网专栏作者 纪恒】

也许是大数据算法的缘故,最近在抖音等社交媒体,刷到了很多“农村掰玉米”的短视频。这不是什么最新的互联网流量,只是恰逢假期,返乡大学生们用他们的手机记录下的最真实的收玉米场景:全副武装、头戴草帽、长袖长裤,走进田埂、开启摘玉米的劳作。

每年10月,都是北方地区玉米丰收的时刻。但今年,有些不一样:本应尘土飞扬的丰收,却被不寻常的连日降雨打破。

社交媒体上的“收玉米”视频

天不遂人意

大部分时候,雨被农民视为丰收的象征。有了雨,农作物就可以茁壮成长,就可以省一次浇地的钱。但作物收获时,就不再盼着雨来了,既有传统的因素,也有现代的逻辑。

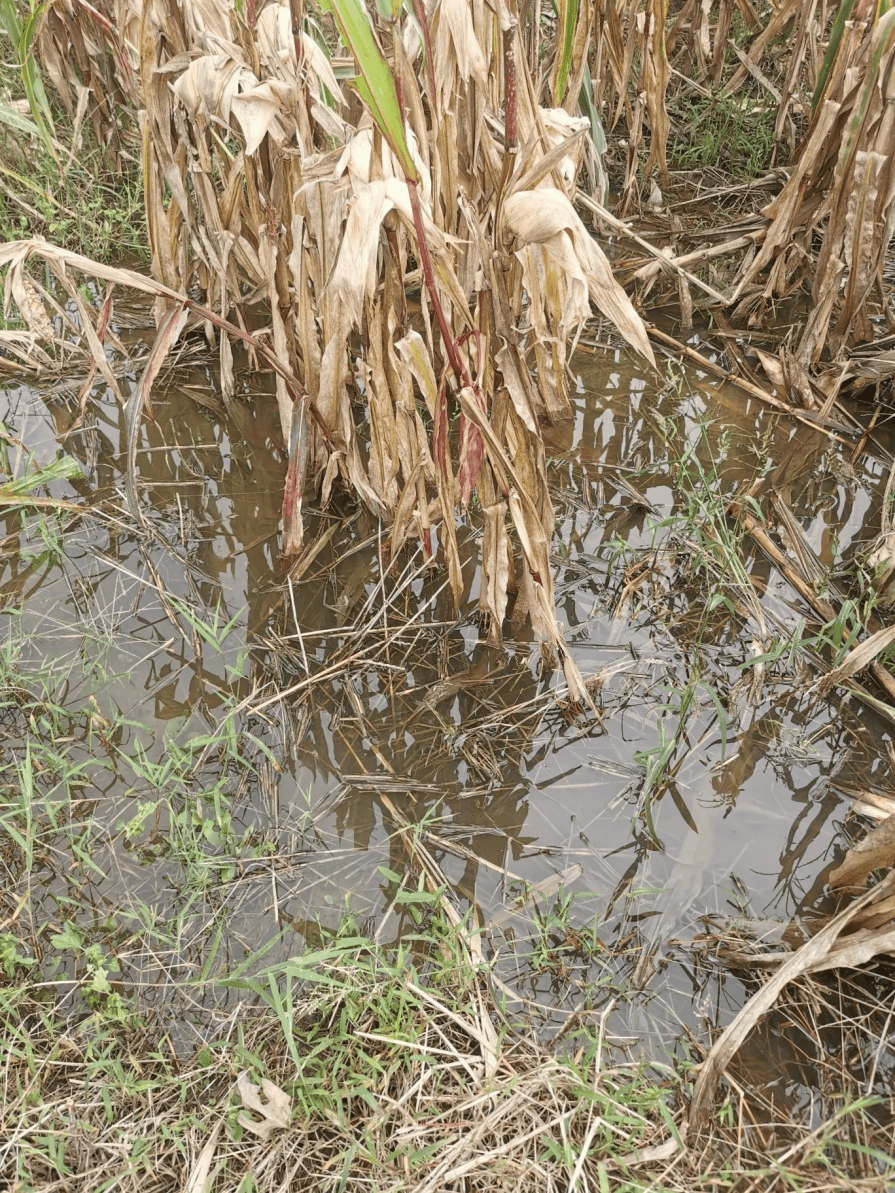

今年玉米收获季,在山东、河南这片广阔的平原,本该秋收的日子却迎来了一场连绵的雨。这意味着玉米会被雨水持续泡着,然后发霉;收割机进不了泥泞的土地,机械化收割没有用武之地;玉米运输车也不能装太多,否则就会陷在地里。

根据相关统计,截至2024年底,我国农作物耕种收综合机械化率已经超过74%。在北方平原地区,这一数字更高,例如山东的农作物耕种收综合机械化率高达91.7%。但与一般人的想象有所不同,农业机械并非万能,其能力边界仍牢牢地为地形、天气所限制,当雨打湿土地时,常规的轮式收割机便无能为力,而更高级、更昂贵的履带式收割机,则尚未广泛普及至广大乡村。

因此,常常能听到很多农民抱怨:“播种时干旱,盼不来雨,浇了一遍又一遍。庄稼人靠天吃饭,可今年的天偏不遂人意。玉米渴的时候盼不来一滴水,熟了却被雨水泡着。”但抱怨归抱怨,人们还是不得不开启一场紧迫的“抢收”战争,时间等不起,一旦晚几天,玉米都要发霉。

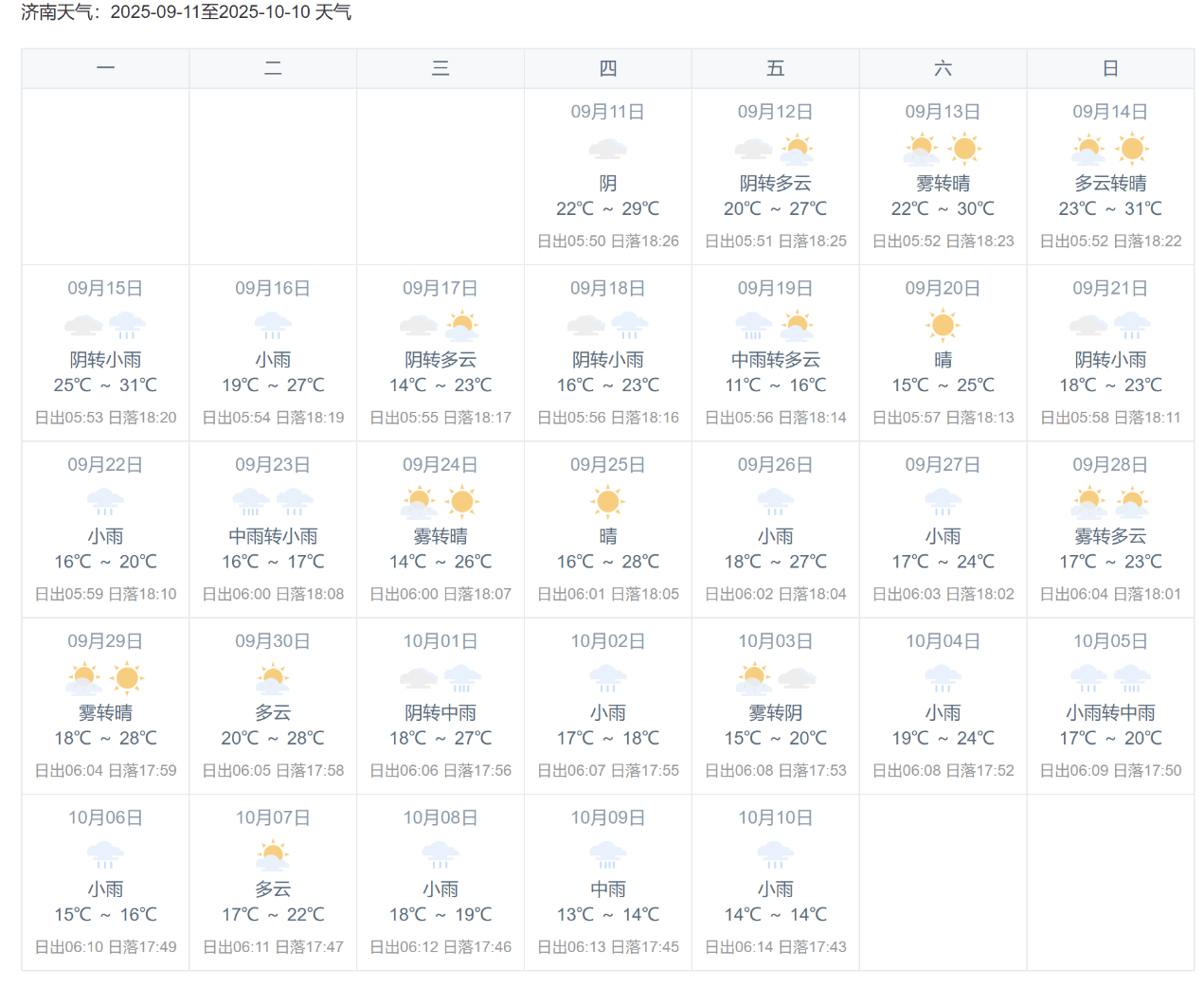

9月中旬以来,山东济南雨天占据了多数

于是,习惯了旱作的北方农民,穿上连体雨衣和大长雨靴,趁着不下雨的日子,拿起锄头,穿上长袖长裤,带上草帽,早早地走进泥泞的土地里,依次完成摘玉米、砍玉米梗、运玉米、掰玉米、晒玉米、脱粒等一系列工作。有些雨势大的地方,甚至出现了一个吊诡的情景:直接在地里给玉米“坐上船”,用大盆一盆一盆地装玉米,然后漂流到“岸上”。

玉米坐船(来自抖音)

如果你在此时走进农村,会突然发觉:千百年来的传统农业社会原来并没有走远。笔者这里所指的不只是传统的摘玉米流程,更是传统农业社会的生存逻辑。

“你家掰玉米了吗?”“啊?只剩我们几家没掰了?”

听完这句话,小军的神色有些许慌张。很简单,因为天气预报说明天没雨,后天又会有雨,这意味着只有明天一天可以抢收自己家的玉米地。而他这几天城里的工作又非常忙碌,很难抽身。一大片土地上只剩下一两家的玉米地未收,总会让人产生一些例外感和没有收获的恐惧感。所以,他要在下雨之前,安排好“摘玉米”这项工作的所有事项,完成抢收任务。

运输是首要解决的关键问题,这关乎抢收玉米这项工作能否成功:从田埂的这头到那头,从田间到家里,几百斤玉米要被装进蛇皮大袋子,靠人力一袋一袋从地里背出来;而玉米杆则需要分成几捆,靠人力一点一点抱出来;还要考虑在泥地上正常走路都困难,何况身上背负巨大重量,更会时不时地陷入泥中、甚至摔上几个跟头,消耗更多体力。

所以,仅仅是这些运输任务,就要耗费数个劳动力好几个工作日。如果谁家有一辆“有劲儿”的摩托三轮车,再加上一个会开车的人,那这项工作就能在一小时内搞定。

玉米地实景(来自小红书-捞月亮的人)

劳动力是第二个需要解决的问题。收玉米的过程中,摘玉米相对简单,只要把玉米从玉米杆上摘下来,放在几米一个的固定位置上即可;更费时费力的是砍玉米杆,要用锄头把玉米杆从根拔起,这个活儿需要气力和注意力,否则要么玉米杆不倒,要么砍到别处甚至伤到自己。

掰玉米和晒玉米同样是个大工程。掰玉米的情景是一个值得研究的社会现象:一大堆玉米往往摆在自家大院子里,一家人围着玉米坐下一边掰玉米,一边聊天,这是一项肌肉记忆的工作,无需专注。有意思的是,当其他人透过门缝看到你家正在掰玉米,便会自动拿个凳子加入其中,无缝融入掰玉米及聊天氛围里。于是,掰玉米的环会无限扩大,人越来越多,不只是同姓家族,村里其他姓氏的人——不管年龄、性别、关系好坏,都可以自动加入这个庞大的环。而参与者也并不会讨要自己的计件工资,这是一项传承已久的自然而然的行为,且只会出现在掰玉米这个流程中。

人们围坐着“掰玉米”

接下来,是晒玉米。这是一个有劳动门槛的活:用铁丝网搭建一个圆柱形的zhàn子(似乎没有一个官方名称),把玉米放入其中。这是千百年来劳动人民智慧的最佳呈现——既可以最大化的晒到玉米,又能占最小地方,还能在下雨时迅速给玉米遮雨。当把所有的玉米都放入其中时,这一年的玉米收获就算告一段落了。剩下的活就是给玉米脱粒,现代化设备就可以完成,以及最后的卖玉米。

农民们自制的“zhàn子”

小军在打了无数通电话后,终于将明天的摘玉米工作安排妥当:关于运输问题,他联系到了同姓亲友,问他们借了摩托三轮车,但他没有找到驾驶员,于是他只能明天五点半起来,以便早点完成城里的工作,提早赶回家承担运输驾驶任务。关于劳动力问题,小军从小就生长在农村,收获对他来说并非难事,但因为城里的“旺季”工作,实在抽不出时间,又不忍心让年迈的同姓亲友帮忙,最后只能从本地劳务市场花费数百元雇佣其他劳力(也是年近60岁),辅助其妻子完成摘玉米和砍玉米杆的劳作。就这样,小军算是基本安排好了一系列工作。

第二天的收玉米流程,将按照这个安排和千百年来的农业生产习惯进行。

一万斤玉米,却换不来一部苹果手机

其实,关于种不种地这个问题,小军已经思索了好几年。今年,他做出了决定。

“大娘,听说你们明年不种地了?真要种树了?”

“是啊”,头发花白的邻居拍了拍自己不听使唤的大腿,“种不动了,已经买好树苗了,种上树就不管了个球了。”

但小军还想种地,因为他已经花费数百元买好了下一季的麦种。拆解一下小军关于种地的决策就能发现:种不种地,其实是一个极其脆弱的平衡。

小军想种地,一是对土地和粮食的感情,他已经种了一辈子地,尽管随着时代发展,种地的时长、投入的精力与获得的收入越来越不成正比,但作为一个农民,土地和粮食给他天然的安全感。

地,不只是土地,更是身份、归属和安全感。从社会学的视角来看,这种情感在不同代际的农民身上呈现出鲜明的层次感:对老一辈农民而言,土地是“命根子”,是世代相传的祖业,更是“入土为安”的最终归宿;他们与土地的关系,是一种近乎神圣的、无法割裂的生存共同体。对于中年一辈的农民,土地则更像是“社会保险”,在市场经济的浪潮中,城市的繁华固然令人向往,但土地是他们最后的退路和保障,是在遭遇失业或年老体衰时,依然能确保基本生存的“底牌”。而对于更年轻一代,尤其是新生代农民工,他们对土地已无切身体验,土地的收入功能不断弱化,反而成了他们融入城市的“负担”,一种不得不应对的、牵扯精力的“鸡肋”。

二是小军心疼这块地,这片土地是广阔的平原,有肥沃的土壤,完备的农业基础设施,有一切高产的条件,他坚定地说:“这是一块好地,不应该荒着,不种地真可惜!还得考虑考虑咱们国家的粮食安全呢!”

今年收获的玉米

但他不想种地的理由,在当下更加强烈,甚至战胜了想种地的想法。

首先,也是最强烈的理由——种地“费力不讨好”。近年来,种子、化肥、农药、灌溉、农机社会化服务的价格不断攀升,而投入了无数劳力、精力、金钱甚至健康种出来的玉米,一斤连一块钱都卖不到。一万斤玉米,都换不来一台苹果手机。“一年下来,种地卖粮食的钱也就一千块,还不如去城里干几天活赚的多。”

除此之外,从经济学的视角来看,每个农民都是“理性小农”,他们会以自身利益最大化为原则来配置自己有限的资源,其中最重要的就是劳动力。就拿此次收玉米为例,如果他将一天的劳动投入到收玉米中,的确可以更快速、更高效地完成这项工作;但如果他将一天的劳动完全投入到城里的工作,尤其在当下旺季,他将获得更多收益,即使玉米全部烂在地里,他也可以凭借旺季轻松把损失赚回来。

这背后是清晰的“机会成本”核算:放弃在城市获得更高报酬的机会而选择留在土地上,其成本远高于种地的微薄收益。当农业的比较效益远低于非农产业时,劳动力转移便成为必然。世界是物质的,这是最现实的逼问。

其次,“未来谁种地?”这一问题是长期热点议题,农村劳动力外流、老龄化使之更加凸显。但现在,未来已来。小军不想种地的第二个理由就来自于此:以后谁来种?小军作为一个中年劳动力,暂且可以通过延长自己的劳动时间、从劳动市场雇佣劳动力等方式解决这个难题,那老年人呢?小军所在的村庄鲜少见到青年身影,只有老人、妇女和小孩,即使目前的机械化工作能完成农业生产中最繁重的任务,但如果出现类似今年这样需要大量人工介入的意外状况,这群老人、妇女、小孩和为数不多的中年男性,又该如何克服这个难题?

第三,则是技术性的一点,当你相邻的土地种上了树,那你的土地收成势必会受到影响。而当你的邻居们都种上了树,从众心理也会催促着你跟着做出同样决策。

在我国西南山区,山外还是无尽的山,人们为了种地,付出了大量努力。而在广阔的平原,越来越多的人选择断臂求生,抛弃土地。于是笔者继续追问:为什么不把土地承包给其他人?小军也给出了几个理由:一是承包给谁?“村里谁还愿意种地?”在当下经济结构中,种地已然成了一个高难度、高风险、低回报的行当。村里有能力、有闯劲的年轻人,早已将目光投向城市中更体面、收入更稳定的工作,返乡务农无异于倒退。而留在村里的,大多是没有能力或没有意愿去扩大经营规模的老农。这就形成了一个尴尬的闭环:想租地的人没有,想外租的人也找不到承租方。借用一句网络用语就是:“如果种地能挣大钱,那农民将无地可种!”

二是:“人们宁愿把地荒着,也不愿意承包出去,要是占到怎么办呢?”小军所在的村庄恰好处于城市扩张的边界,关于开发的传闻与规划图纸,已在此地流传数年之久。村里人都期待着这一刻的到来,这将是一大笔钱,而钱的多少,正取决于耕地面积、宅基地附着物价值等因素。如今一年又一年的过去,人们紧握着自己的土地,在“万一明年就占到了呢”的集体心理预期下,任何形式的土地流转合同都显得碍事且充满风险。“到时候跟承包的人怎么分这笔钱?”——这个悬而未决的问题,足以让所有人选择最稳妥的方式:紧紧地将土地攥在自己手里,哪怕它颗粒无收,逐年荒芜。

但这份期待,正与宏观经济背道而驰。随着房地产经济的退场与地方政府的债务问题,许多曾经规划的开发计划被搁置,甚至一些已经被征用的土地也陷入了长久的闲置。但身处其中的人们,往往难以感知这些宏大的变化。对他们而言,唯一确信的是:守着这块地,就是守住了一大笔钱。此时,土地的主要任务不再是产出作物,而成了一种资产。

结语

政府部门并没有忽视自然的影响。近日,多部门下发了近5亿资金,用于受灾地区加快开展农机抢收、潮粮烘干、农田排涝等农业生产防灾救灾工作。但相关视频下面的网友评论似乎并没那么乐观。当前,我国玉米播种面积6.71亿亩,5亿资金平均到每亩土地上,不足一元钱,按户均10亩地计算,落到每户手里不足十元,的确杯水车薪。

现在,广阔的北方平原仍在下雨,人们已经顶着雨收获了玉米,而现在又面临另一个难题:小麦的播种。不过,秋天很快就会过去,农村人又会进入城市辛劳工作,他们很快也会不记得这一次辛苦的秋收季,他们似乎习惯了:“谁让我们是农民呢?农民就是靠天吃饭。”

古今中外,农业都是特色鲜明的产业,它具有双重脆弱性,自然脆弱性和经济脆弱性。为了克服这一双重脆弱性,人们已经奋斗了数千年,但如今离成功还很远。

(小军为化名)