作者:虾米

2025年10月18日,科学巨擘杨振宁先生于北京因病离世,享年103岁。杨振宁先生的一生,是科学与人文的交响,是个人命运与家国天下的共鸣。他亲历了战乱、漂泊、荣耀与回归,他既是西南联大精神的杰出传承者,也是科学无国界理念的践行者,更是晚年归根、报效桑梓的典范。

这位跨越世纪的物理学家,如同一颗划破夜空的星辰,终在科学的星海中归航。而他的科学征程,始于一个风雨飘摇的年代,在西南联大的校园里悄然生根。

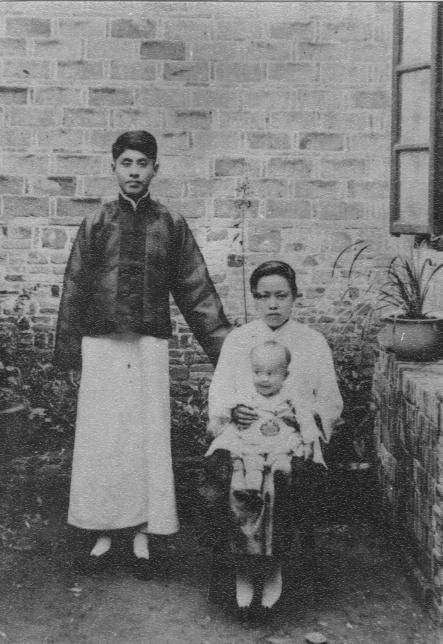

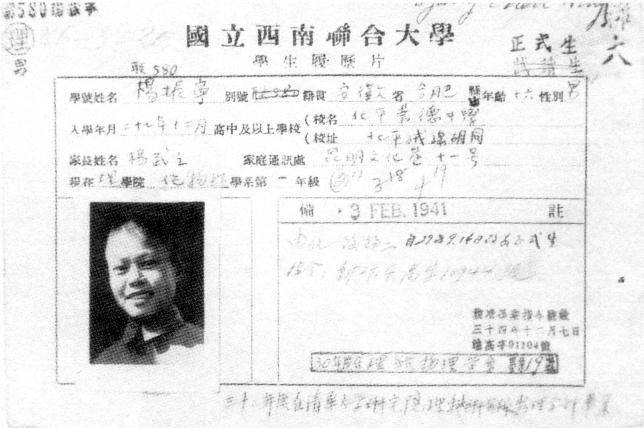

1937年,抗战的烽火席卷中国,北平清华园的宁静被炮声打破。年仅15岁的杨振宁被迫南迁,辗转千里进入国立西南联合大学——一所由北大、清华、南开在战乱中临时组建的“学术堡垒”。在昆明城郊的简陋校舍里,铁皮屋顶下漏雨声与敌机轰鸣交织,却未能扰乱他对科学的痴迷。

“痴迷于一切科学有关的东西”,正是杨振宁在联大岁月的真实写照。他埋首于图书馆残存的外文期刊,在桐油灯下演算量子力学的公式;他追随吴大猷、王竹溪等名师,在理论物理与统计力学的世界中探索未知。战时的物质极度匮乏,纸笔稀缺,他却用头脑构建起微观宇宙的对称与秩序,为日后颠覆物理学的“宇称不守恒”理论埋下伏笔。

1942年,杨振宁从西南联大物理系毕业,这段艰苦而辉煌的求学经历,成为他科学精神的熔炉。联大“刚毅坚卓”的校训,塑造了他面对困境的韧性;师生于炮火中坚守学术的火种,让他深信“科学无国界,但科学家有祖国”。尽管他后来远渡重洋、荣获诺贝尔奖、入籍又归籍,那份始于联大的家国情怀与科学理想,始终贯穿他的一生。

杨振宁曾感叹:“西南联大是中国教育史上的奇迹。”而他自己,正是这奇迹中孕育的星辰。如今,斯人已逝,但他从联大启航的科学精神,依旧照耀着后来者的道路——在战乱中守护真理,在寂静中追问永恒,星归宇宙,精神长明。西南联大的薪火,终成照亮人类文明的星河。

回望杨振宁先生跨越一个多世纪的壮阔人生,其轨迹清晰地分为两个交相辉映的篇章:前半生,他是勇攀巅峰、探索物理终极奥秘的世界巨匠;后半生,他是心系桑梓、为中国科教事业倾尽所有的赤子。

而这份始于联大的精神火种,最终燃亮了他跨越世纪的传奇人生。当他从青丝如墨的学子成为白发苍苍的智者,人们回望他的一生,看到的是一条清晰而壮阔的轨迹。

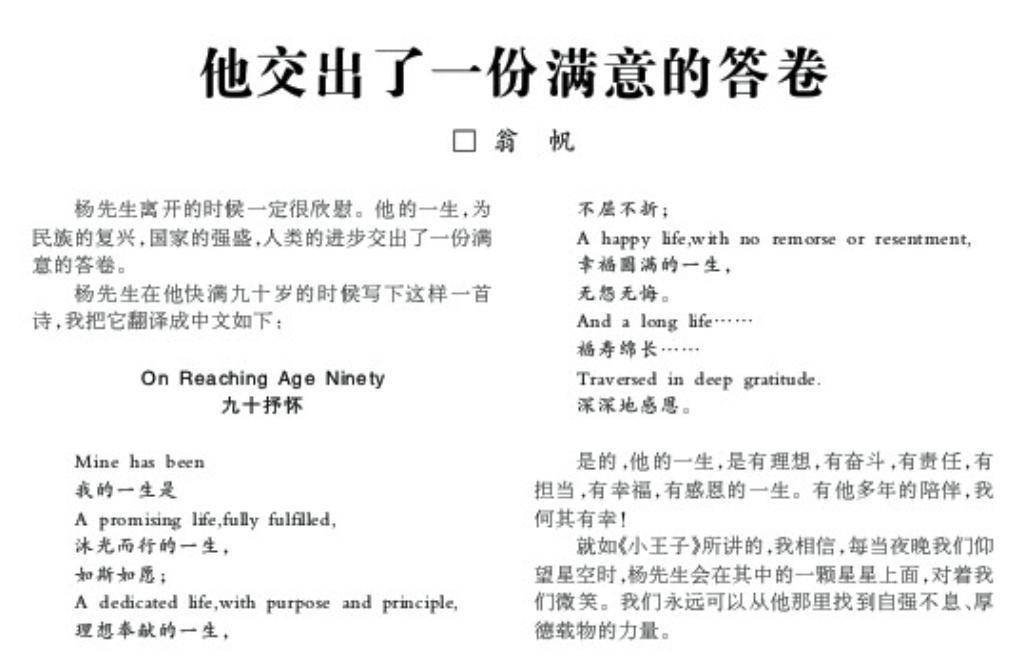

在杨振宁先生离去后,其夫人翁帆女士以一段深情的文字,让世人看到了这位科学巨擘生命终章时的宁静与圆满。她相信,先生离去时内心是欣慰的——他的一生,已为民族复兴、国家强盛与人类进步交出了一份满意的答卷。

翁帆特别提及先生九十岁时写下的诗篇,并亲自将其译为《九十抒怀》。诗中“沐光而行的一生,如斯如愿;理想奉献的一生,不屈不折;幸福圆满的一生,无怨无悔”正是他生命的真实写照。她认为,先生的一生是“有理想,有奋斗,有责任,有担当,有幸福,有感恩”的完美融合,并感念“有他多年的陪伴,我何其有幸”。

文末,她借《小王子》的意象寄托绵长思念——每当人们仰望星空,杨先生必在某一颗星辰上微笑俯视人间。他那“自强不息、厚德载物”的精神力量,将如星光般永恒,继续照亮后人的道路。这段文字不仅是一位妻子对丈夫的追思,更让公众看到了一个跨越世纪的生命如何将个人理想与家国天下融为一体,最终心无遗憾、福寿全归。

巨星陨落,精神长存。这位探索了宇宙最大对称性的巨人,最终在他深爱的土地上,完成了个人命运最圆满、最动人的平衡。杨振宁先生,一路走好!