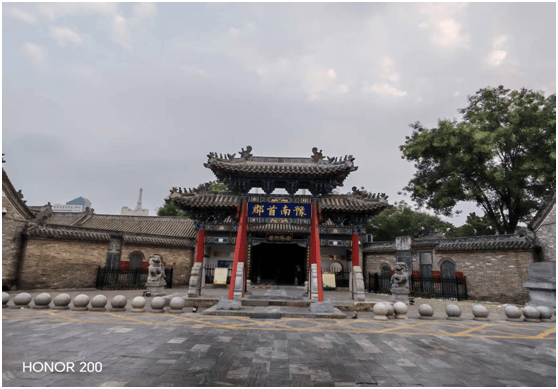

府衙大门,也就是正门,是府衙的正式入口,三间五架硬山式,三门六扇。现在,只保留中门,东、西两门筑为墙。

据《明史》记载:三至五品官府门用黑门锡环。南阳知府属正四品,府署大门是不会逾越规制的,为黑门锡环。大门明间前檐正中曾悬挂“南阳府”或“南阳府署”;大门又称“仪门”,位于府衙中轴线上的第一道门,是官员迎接圣旨、举行礼仪活动的场所,也是百姓申诉、递状的第一道门槛。典型的明清官式建筑风格,整体结构青砖灰瓦、朱漆立柱(檐柱、中柱均为圆形)、兽吻脊饰。檐下饰斗拱、设冤鼓、木笼等,门前石狮一对。

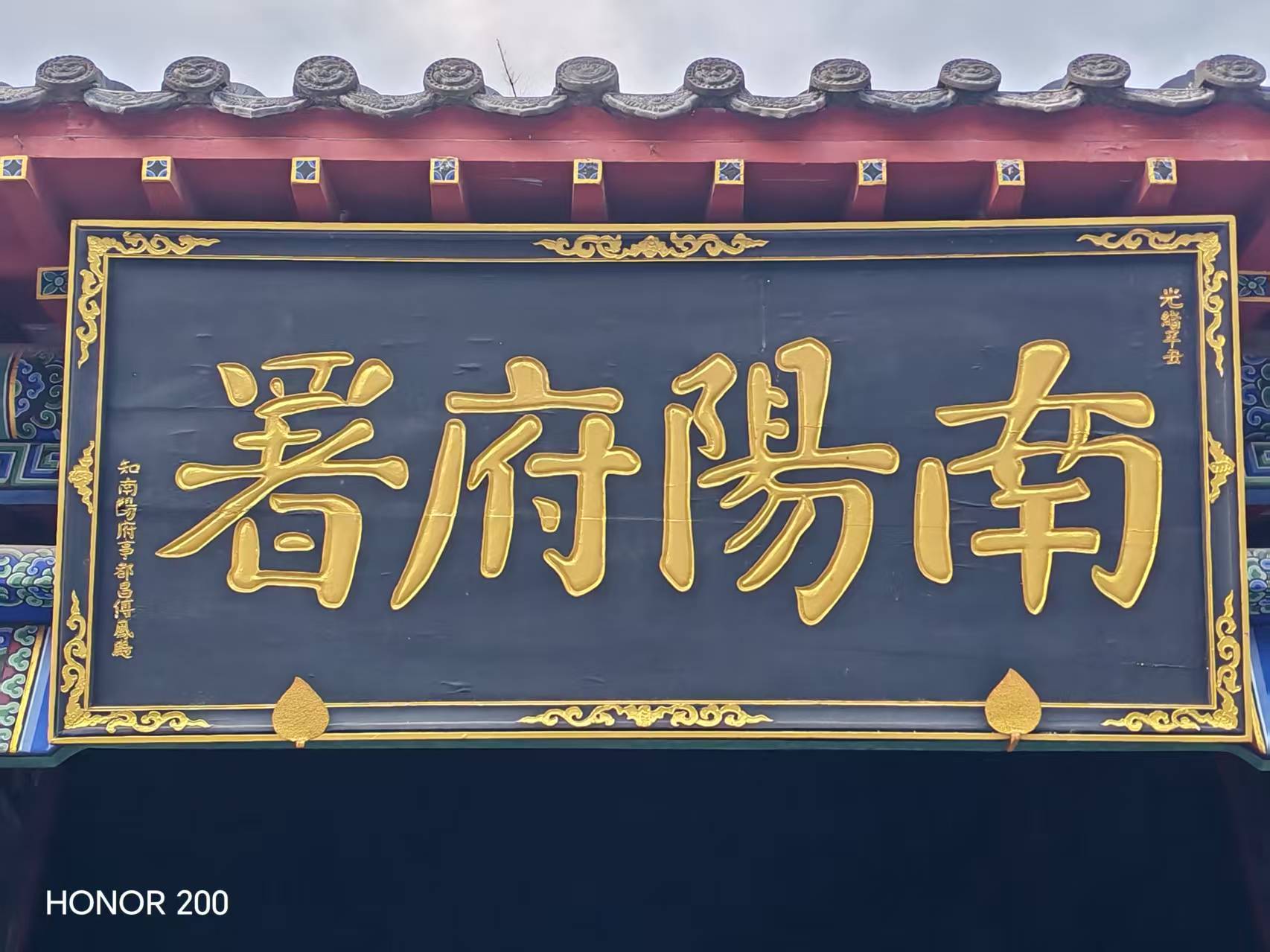

明清时代对南阳府衙进行过多次修葺,但封建时代对府衙进行最后一次大规模维修的是知南阳府事都昌傅风杨。傅凤杨,字仪廷,号竹农,清代山东莱州府都昌(今山东昌邑县)人,于清光绪二十二年(1896年)始任南阳知府,清光绪辛丑年(光绪二十七年,1901年)对南阳府衙进行维修,并亲自手书“南阳府署”四字,制作成匾额,悬挂于大门明间前檐正中,作为知府办公场所。光绪三十年(1904年)《南阳府志》续修本有详细记载。

府衙大门是南阳府署“威仪”与“治权”的象征,彰显封建官署的等级秩序。

大门东西两侧有对称耳房,门朝院内开,供门丁或者其他工作人员办公、休息用。

大门两侧还设有榜房(张贴告示)、申明亭(调解纠纷)及旌善亭(表彰善行),这符合明代《洪武礼制》对地方衙署建筑的要求。

现在的大门,面阔12.6米,进深6.9米,高7.6米,建筑面积86.98平方米,只保留中门,供游客进出景区。

匾额:

南阳府署

---光绪辛丑知南阳府事都昌傅凤飏书。

“署”:官吏办理公务的地方。“南阳府署”:南阳知府办公的场所。

楹联:

1、 大门明间前檐抱柱联:

看阶前草绿苔青,无非生意

听墙外鹃啼鹊噪,恐有冤民

乃当代著名作家二月河先生所荐。今人陈默补书。

“苔痕上阶绿,草色入帘青”指人迹罕至;“杜鹃啼血,乌鹊聒噪”乃冤情沉重沸腾。

上联通过阶前草木的生机盎然,暗喻为政者应心怀万物生长之仁,也希望告状之人越少越好;

下联将鸟鸣声联想为百姓冤情,体现“一枝一叶总关情”的民本思想,更告诫为政者,审理案件要谨慎,时时惊醒有无误判误断、草菅人命、制造冤假错案。下联中的“恐有冤民”原为“恐有冤魂”。

据清人笔记《藤阴杂记》卷一载,此联为清代一巡抚徐士林所撰写,并悬于大堂之上。徐士林(1684-1741年),字式儒,山东文登人,号雨峰,晚属岊山老人,是经历康熙、雍正、乾隆三朝的名臣循吏。

清代文学家郑板桥(郑燮,1693-1766年)任山东潍县知县时,也把这幅对联题于县衙大堂之上。

1、 大门明间中柱联:

春雨无私,进衙先拜清风二字

青筠有节,出府再留正气一身

上联:“春雨无私”暗喻为官应如春雨般滋养万物而不求回报,“进衙先拜清风二字”直接点明为官需以清廉为本、心怀公正,将“清风”视为从政准则。

下联:“青筠有节”以竹的节操比喻为官应有气节,“出府再留正气一身”强调离任时仍需保持正直,将“正气”作为终生追求。

此联今人冯萌献撰,魏楚模书。

该联原为清代知县欧阳霖题写。欧阳霖(1867—1941年),江西彭泽人。清同治年间任中牟县知县,后在叶县任职(他为叶县衙署大门题写楹联“天听民听天视民视,人溺己溺人饥己饥”)。

照壁至大门前这个空间,构成南阳府署第一道院落。

(图文:周励)