2025年10月18日杨振宁逝世,这事一出网上就炸锅了。一些人把他捧上天,说他是物理学界的牛顿级人物,贡献大到能加速人类文明50年。还有人直接开喷,说他就是个投机分子,人品有问题,成就也没那么神。说实话,这事儿挺典型的,科学家一辈子钻研高深东西,但老百姓更爱聊八卦。杨振宁拿过诺贝尔奖,是华人第一人,按理说该是民族骄傲,可为什么好多人觉得他没那么牛呢?

先说他的成就吧。1956年,杨振宁和李政道一起搞出宇称不守恒这个理论,简单点说,就是证明了在弱相互作用里,宇宙不对称,粒子有偏好。这直接推翻了之前物理界的共识,1957年就拿了诺贝尔物理学奖。但这奖不是他一个人独得,是两人共享的。后来,杨振宁还有杨-米尔斯规范场论,这个东西成了标准模型的基础,影响了后续好几个诺奖得主,比如1979年的温伯格、萨拉姆和格拉肖,就是基于这个理论拿奖的。还有杨-巴克斯特方程,用在量子计算和统计力学上,也挺前沿。这些贡献实打实,推动了粒子物理和场论的发展。要是搁在专业圈,杨振宁绝对是顶尖的,Nature杂志还评他为影响世界千年的物理学家之一。

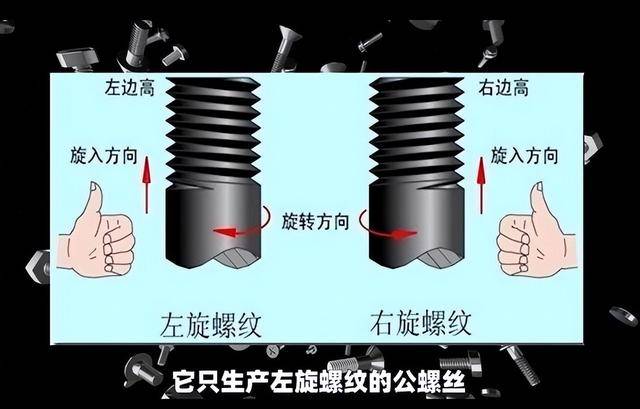

可问题出在,大众不了解这些。物理学门槛高,宇称不守恒听起来就绕口,谁闲着没事去研究粒子偏好左手性还是右手性?老百姓更爱看热闹,杨振宁的科学工作太抽象,没法像发明电灯或手机那样直观感受到。结果,他的成就就被淡化了,好多人只知道他拿了诺奖,但觉得那就是运气好,或者是团队功劳。网上有个说法,杨振宁的规范场论是革命性的,但现在还在用,可普通人哪懂这个?他们更倾向认为,他没那么独一无二,物理界牛人多的是,杨振宁只是其中一个。

再来说争议,这才是让杨振宁形象打折的主因。先是和李政道的恩怨。这俩人本来合作愉快,1951年第一篇论文,杨振宁名字在前,李政道同意了。但到诺奖时,署名顺序成了导火索。李政道后来在传记里说,是他先想出弱相互作用不守恒,杨振宁一开始反对,后来才同意。杨振宁则坚持说他贡献更大。

1957年诺奖名单,杨在前李在后,李政道觉得这不公平,两人从1962年起彻底决裂。李政道公开信说,杨篡改历史,杨振宁回应李歪曲事实。这事儿闹得物理界都知道,网上到现在还争。很多人觉得,杨振宁抢功了,本来排名该是李第一,结果杨用年龄大当借口翻盘。斯坦福大学教授的全球科学家排名,杨振宁排17143位,有人拿这个说事,觉得他没那么顶尖。李政道比杨振宁早入美国籍,也拒绝回国,但挨骂少,杨振宁就被盯上了。这让杨的诺奖光环黯淡,好多人觉得奖是两人分,他没那么突出。

国籍问题也搅和进去了。杨振宁1922年生,1945年去美国留学,1948年博士毕业,1964年3月23日加入美国籍。那时候中国条件差,他留在美国发展,做了不少研究,为美国科学添砖加瓦。1971年他第一次访华,后来多次来,但直到2003年才回清华定居,2004年11月拿外国人永久居留证,2015年2月放弃美国籍,4月1日转为中国籍。网上很多人喷他,美国强盛时为美国服务,晚年中国起来了才回来养老,还拿高薪。有人说他两头吃,1964年入美籍近60年,那是他最巅峰期,却没帮中国。相比钱学森早回国,杨振宁被批不爱国。2017年他正式转籍时,网上一片质疑,说他回来圈钱。杨振宁自己解释是个人选择,但这事儿让他的形象掉价,好多人觉得他投机,哪里有利去哪里,没原则。

婚姻事儿更添油加醋。1950年,杨振宁娶杜致礼,两人过53年,2003年杜去世。2004年12月24日,他82岁娶28岁翁帆,相差54岁。这婚一结,媒体炸了,报道成忘年恋。很多人觉得杨自私,用婚姻绑住翁帆最美年华,她本该有更好选择。网上喷他不厚道,80多岁还娶20多岁女人,工具化别人。翁帆后来在文章里说,杨走时欣慰,一生为国家强盛贡献,但这没平息争议。去世后,小红书上全是“翁帆真爱杨吗”,焦点全在八卦上。杨振宁人品被质疑,科学家形象受损,好多人觉得他私德有亏,成就再大也盖不住。

还有其他事儿推波助澜。比如1980年代,杨振宁反对中国建大型高能对撞机,说资金耗大,收益不确定,被一些人视为阻挠中国科技进步。李政道推动类似项目,杨振宁持反意见,又加深两人矛盾。网上有人说他鼓吹独裁,拿中国人血汗钱洗脑年轻人,但这些说法有争议。总之,这些事儿累积,杨振宁从科学巨人变人民公敌。媒体爱炒绯闻,网民爱黑,科学贡献被忽略。

为什么会这样?逻辑上说,科学成就需要专业知识,大众懒得学,就抓着争议点喷。杨振宁活到103岁,事儿多,容易被放大。民族情感也掺和,中国人期望科学家爱国,杨的国籍选择戳中痛点。李政道恩怨让成就打折,婚姻让私生活成靶子。网上算法推负面,争议传播快,正面科学普及慢。结果,杨振宁的规范场论影响7个诺奖,杨-巴克斯特方程推量子计算,这些没人聊,大家只记争功、换籍、娶妻。

其实,杨振宁不是完人,但贡献实打实。他推动中国物理教育,清华设高等研究院,指导学生。去世后,清华大学发讣告,说他遗产永存。可公众看法两极,毁誉参半。有人说他是人类之光,有人说他卑鄙。这反映社会问题,科学家易被八卦淹没。杨振宁的案例提醒,评价人得全面,别只看表面。物理学因他前进,但大众觉得他不牛,是因为焦点错了。说到底,杨振宁厉害在专业领域,争议让他接地气,但也拉低形象。想明白这点,就懂为什么了。