一“著作

《多元叙事与中原写作》社会科学文献出版社2015年4月版。

《城与乡》现代出版社2016年4月版。

《新世纪散文观察》河南大学出版社2021年12月版。

《当代散文理论流变史稿》(河南大学文论与美学丛书)商务印书馆2023年10月版。

二、论文

[1]《王剑冰散文论》《东吴学术》2024年第2期。

[2]《地方性视野下的平顶山散文》《中原文学》2024年第9期。

[3]《回望传统,生态批评的现实转化》《安阳师范学院学报》2023年第6期。

[4]《散文的抵近观察》《创作评谭》2023年第2期。

[5]《化古为今,古典笔记的转化之路》《名作欣赏》2022年第34期。

[6]《乡土散文的硬质化叙述》《南腔北调》2022年第11期。

[7]《“新散文”20年:命名的赋新及理论标举的疏漏》《当代作家评论》2022年第1期。

[8]《生态散文中的植物书写》《南腔北调》2021年第10期。

[9]《生态散文的指认与生发空间——杨文丰访谈录》刘军、杨文丰《粤海风》2021年第2期。

[10]《回溯与反观——夏立君散文的一种读法》《名作欣赏》2021年第10期。

[11]《“70后”散文创作群体概略》《长江文艺评论》2020年第5期。

[12]《为什么是生态文学》《创作评谭》2020年第3期。

[13]《论<寐语>的怪诞的意象化形式美学》《郑州师范教育》2019年第1期。

[14]《流变与体式:当下散文的几个问题》《廊坊师范学院学报(社会科学版)》2018年第3期。

[15]《墨白小说<讨债者>与卡夫卡小说<城堡>叙事艺术之比较——兼论墨白中篇小说的艺术探索》《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2018年第2期。

[16]《“梁庄的堂吉诃德”——梁鸿作品对谈纪实》梁鸿、邵丽、李敏、刘军《汉语言文学研究》2018年第1期。

[17]《好散文的题中之义》《创作评谭》2018年第2期。

[18]《牛放散文:西部风物、人文视野与文化混融》《当代文坛》2017年第6期。

[19]《河南90后作家小说特辑(上)导语》《牡丹》2017年第16期。

[20]《“在场主义”:理论建构的得失》《东吴学术》2017年第1期。

[21]《记录、介入与道德勇气——陈予小说的几个关键词》《伊犁师范学院学报(社会科学版)》2016年第4期。

[22]《<水的血脉>:剑胆琴心》气盛言宜——胡亚才散文的一种读法》《时代报告(奔流)》2016年第9期。

[23]《欲望发生学与个体精神的生长史——墨白长篇小说的精神图谱》《河南大学学报(社会科学版)》2016年第4期。

[24]《2015年度<牡丹>杂志散文述评》《牡丹》2016年第1期。

[25]《开封文学新锐述评》刘军、洛文.《大观(东京文学)》2015年第12期。

[26]《<浮生>:乡土叙事与官场书写的叠加》《郑州师范教育》2015年第3期。

[27]《身份寻找与边界拓宽——邵丽小说述评》《扬子江评论》2015年第2期。

[28]《湖南80后新锐散文扫描》《创作与评论》2014年第24期。

[29]《重建散文的叙述向度:“新散文”的一种努力》《艺术广角》2014年第1期。

[30]《<生命册>:“爱欲与文明”的纠葛与疏离》《扬子江评论》2013年第4期。

[31]《最小的面积、最大量的思想——墨白小说<手的十种语言>阅读札记》《平顶山学院学报》2013年第3期。

[32]《最小的面积,最大量的思想——墨白小说<手的十种语言>阅读札记》《小说评论》2013年第3期。

[33]《个体性的生成与敞开》《文艺评论》2013年第3期。

[34]《水意的漫漶与南方经验叙述——张灵均散文的精神特质》《创作与评论》2013年第4期。

[35]《老张斌小说:那些细碎的、那些柔软的》《名作欣赏》2012年第25期。

[36]《文本细读:“文学场”建构的基石》《河南大学学报(社会科学版)》2012年第3期。

[37]《自我规训:肉体与灵魂的深度撕裂——论墨白小说<欲望与恐惧>的思想地图》《中州大学学报》2011年第5期。

[38]《《预警》:消费语境下的经验叙事》《平顶山学院学报》2011年第1期。

[39]《负重隐忍与自我删节:<父亲和她们>中的两位母亲形象》《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2011年第1期。

[40]《散文文体的“立”与“破”:“新散文”文体探索力度》《名作欣赏》2011年第3期。

[41]《话语控制:作家与批评家的权力转换》《理论与创作》2010年第3期。

[42]《“日常生活审美化”问题的挑战:边界的拓宽或坚守》《许昌学院学报》2009年第6期。

[43]《“新散文”跨文体写作现象探微》《扬子江评论》2009年第5期。

[44]《泛文学化:当代文学与先秦文学》《哈尔滨学院学报》2009年第9期。

[45]《新散文概念的落定:从新生代散文到新散文》《学理论》2009年第16期。

[46]《理论到欣赏实践的中介——简评胡山林先生著作<文学欣赏>》《丝绸之路》2009年第10期。

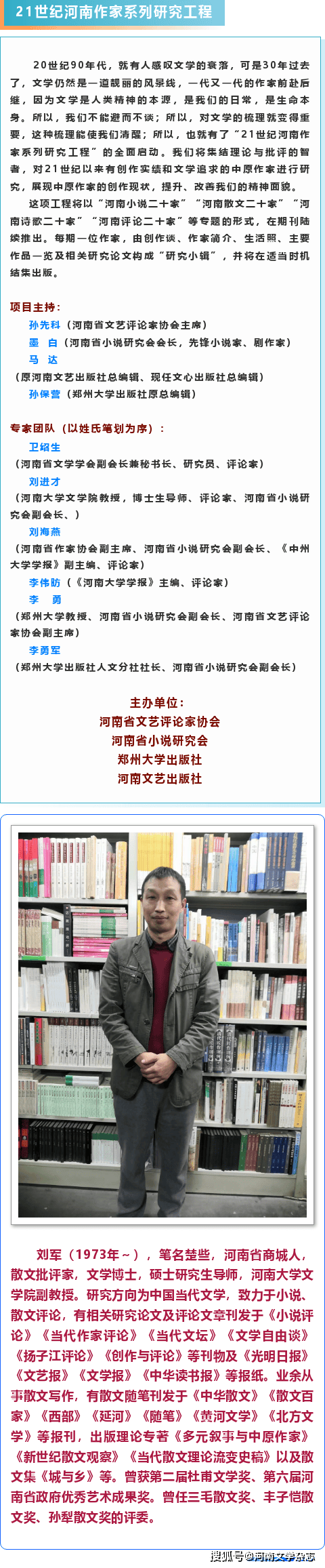

无论是在教学实践还是在批评写作中,刘军都一直保持着对文学的热情,在今天的学院人中,刘军不免显得有些另类,他在某种程度上传承了20世纪80年代那种有活力的批评风格,不仅大量阅读文学作品,还尽可能与所评论的作家保持着接触和传记经验式的理解。在他的每一篇批评文章中都尽力体现出这种风格,无论是对中原乡土叙事的研究,还是他一直追踪的当代散文批评,刘军都从对作品的阅读感受出发,对之进行携带着热情与主观性契机的阐释。

今天学院式的文学研究与20世纪80年代的文学批评之间一个明显的差异是,越来越多的研究者将兴趣转向了文学史的研究和“理论”的研究,这种研究的优势主要体现在对文献的掌握上。一个研究者围绕着主题要尽可能完备地拥有相关资料,比如掌握考订一部作品的版本、各种阐释与评论文献乃至传记材料,但有时却会忽略对这部作品的阅读。极可能一个研究者阅读了大量的相关研究文献,却不去直接阅读所研究的作品本身。当然,在文学史的研究中,由于关注的对象是史的线索、史的脉络与顿挫而非具体作品的阐释与评价,将文学作品置于间接地位似乎也无可厚非。与之相似,在“理论”的研究中,一部作品可能会成为某种通常是舶来理论的一个注释,文学作品与文学经验同样被置于次要位置。就此而言,刘军的批评文章之所以能够得到作家们较高的评价,主要缘于被评论对象从他那里能够感受到批评者认真细致地阅读了他所批评的文本。

从某种意义上说,文学史研究模式与理论研究模式之所以为学院人所普遍认可,其主要原因是学术或学科上的考虑。比起不能不使用阅读经验、鉴赏力与主观感受的文学批评,文学史研究与理论研究都可能较为容易地获得知识论的面貌,获得学科与专业上的客观性面貌。但研究者通常会忽略这一事实:文学不仅涉及知识与认知,而且人文学科的认知方式与洞见往往包含着知识主体的主观性契机。对知识客观性的强调、对人文学科研究中的主观性与知识主体的排斥,并非出于深刻的认识论动机而保持的学风的客观性。对照20世纪90年代以来文学研究与文学批评功能的丧失这一后果来看,学风的客观性面貌并非人文学领域的固有特质,在某种意义上倒可以说是知识主体的软弱、认知伦理的缺失与思想的匮乏所致。就像章学诚批评清儒“辄以有益后人考订为辞”“与其过而废之,宁过而立之”的文献主义时所说的:夫学有天性焉,读书服古之中,有入识最初而终身不可变易者是也。学又有至情焉,读书服古之中有欣慨会心而忽焉不知歌泣何从者是也。功力有余而性情不足,未可谓学问也。性情自有而不以功力深之,所谓有美质而未学者也。〔章学诚:《文史通义·博约(中)》]在18世纪考证学的知识集团及其学术氛围中,章学诚坚持将学术认知置于知识主体的主观契机之中,并力图恢复被考证学所忽略的“功力”背后知识主体的“天性”与“至情”在知识论中的地位。作为中国近代知识论范式的奠基者,章学诚当然注意到了所谓学风的客观化背后的社会语境的作用,注意到学人的天性与至情或知识主体所面临的利益诱惑与风险的规避策略:自四库馆开,寒士多以校书谋生。而学问之途,乃出一种贪多务博而胸无伦次者,于一切撰述,不求宗旨,而务为无理之繁富……(章学诚:《丙辰札记》)在文字狱大兴的恐惧氛围中,校书或搜集逸书自然显得安全些,但遗憾的是,腐儒们将策略当作了唯一重要的知识模式:盖逐于时趋,而误以襞绩补苴谓足尽天地之能事也。[章学诚:《文史通义·博约(中)》]显然,在章学诚看来,清儒高估了以襞绩补苴方式谋生的学术价值,他针对这一“填书塞典”“字字有来处”的考索之风提出了富有知识论意义的批评。

出于对20世纪90年代之后学院人及其知识范式对知识主体的弱化,也出于在这种学术标准之中如何看待刘军这样的文学批评范式与话语风格,强调一下知识主体中的天性与性情或许是有益的。从一种知识传统来看,不管是考证之学也好,义理之学也罢,还是辞章之学,作为学术驱动的、引导一种知识活动的,往往是一个知识主体的主观契机。简言之,天性与至情既可能是一个学者进行学术探究的驱动力、也可能成为一种思想与话语方式的契机。基于上述问题,章学诚曾由此发展出两种知性类型或知识主体的辨认:高明者由大略而切求,沉潜者循度数而徐达。[章学诚:《文史通义·博约(下)》]两种知性类型的差异源自知识主体的差异,所谓的高明是一种直观、直觉与综合的知性主体,沉潜则表现为分析的、分解的和循序渐进的知性主体。高明者多独断之学,沉潜者尚考察之功,天下之学术,不能不具此二途。[章学诚:《文史通义·答客问(中)》]章学诚对知识的主观性契机及其不同知性主体的区分预示着一种新的知识论,但无论是高明还是沉潜,无论是凭借直觉“独断”还是崇尚分析考察,无论是切求还是徐达,都是为追求一种“诚然之知”,远离“似是而非”之知。

由此来看,对文学的热爱、对文学经验与表达的敏感和褒贬分明几近刘军的天性,他也时常在阅读文学作品之时或慨然心会,或歌之泣之,有时竟忍不住深夜打电话给友人或作家本人表达其阅读感受,他在一些批评文字中时有某些阅读情境的再现,说刘军是一个至情的人亦不为过。当然,比起刘军的几位在学界已经卓有成就的同学如武新军、孟庆澍来,刘军显然需要继续通过“道问学”的“功力”对其文学“天性”“至情”进行补充、扩展、丰富,还需要在辞章的进一步锤炼之外,借重更完备的文献,发展出更复杂的理论思辨力,以免陷于朱子所批评的“有美质而未学者也”的境地。写下这些话,与刘军共勉。

徐芳:散文的边界在哪里?也就是说作为散文的文体特征究竟是什么?在当下的网络时代,“散文”全民写作与全面突破之际,是否应该将披着散文伪装的文字,从散文之中清理出来,以提纯文体。这不是一件容易的事,然而又是实在必须做的事?可这又该如何去做呢?

刘军:2014年的时候,光明日报曾组织了一批文章,集中探讨散文的边界问题。我注意到,大家所取得的共识非常有限。关于散文的定义,散文的边界问题,等等,一向如此,大家皆是各抒起见,而相切和搭界的地方较为稀少。与其他文体相比较,散文的边界缺乏明显的标识,相对比较开放。某种意义上,散文是唯一一个沿袭文章概念的文体,这句话的意思是这样,散文发展到今天,既包容审美性的文章,也吸纳实用性的文章,很多新兴文体和边缘文体,比如微博文章,企业或公司软性推广的文章,公号作品等,一旦具备了某种审美独立性,都可以纳入到散文的范畴中来。其中,实用性文章向着审美性文章转换的中介点,即审美独立性的确立,它包含如下因素:形象、思想、审美张力。

黄子平曾说过,诗歌是一个时代情感水平的标志,散文是一个时代智慧水平的标志。这句话与散文的文体特征看上去没有关联度,但可以作为一个注脚而存在。我理解的散文的文体特征分内外两个层面,形制多样、结构自由、真实性这三个要素为外在层面的内容,精神个体性的鲜明则构成了散文文体的内在要素。所谓精神个体性,通俗地说,就是鲜明的自我伫立在文本之中。

至于全民写作的兴起,与移动互联网的茁壮发展有着必然的联系。这是个好事情,不仅文化要下移,文学也应该下移,民间和基层的写作,其内容的健康与清新,将会冲刷精英写作的朽气和僵化,为一个时代的文学带来活力。因此,大可不必视为洪水猛兽,至于要将散文加以提纯,我认为没有这个必要,当然,其可行性也很差,从海量的文章中打捞具备审美独立性的作品几乎不可能。让其自行激荡、凸显、沉落,就像小说家莫洛亚说的那样,时间是唯一的批评家,它可以使人们曾经觉得脆弱的声音,巩固下来。

徐芳:随着时代、思潮的变化,散文的叙事,让我们更为常见的仍是变化;也许改变一般意味着进步,但有时也会表明某种程度的退步吧?就像我们时常说的一句话:有一个永远不变的原则,那就是变化……您认为这变来变去的散文文体中,是否存在一个永远不变的核心内涵?如果它变了,那散文也就不成其为散文,而成为其他别的什么?

刘军:文变染乎世情,兴废系乎时序!这是刘勰讲过的话。中国是诗文大国,诗与文两种大的文体在历史的隧道中始终在变化,这种变化主要表现在形制、体式以及审美观念和思想观念方面。就变与不变的问题,当代散文研究领域内的两位专家,王兆胜先生著有《散文的变数与常数》一文,谢有顺则著有《散文的常道》一文,分别发表了各自的看法。从大历史观出发,变是散文的常数,那么,有无不变的因素否?在我个人的理解,还是有的,这个不变的内容就指向散文文本中本真的自我。庄子有“不精不诚,不足以动人”的表述。而《史记》众多篇章的结尾处,常见“太史公曰”的句式。《坛经》里有明心见性的言辞,李贽有童心说的阐发,王国维有“不失其赤子之心”的判断。费尔巴哈曾指出,人的感性存在是人的最高本质。本真的自我一旦袒示,必有强大的感性冲击力的发生。那么,何谓本真自我的袒示?这让我想起《世说新语》中的一则轶事,如下:王长史登茅山,大恸哭曰,琅琊王伯舆,终当为情死!茅山是江南的一座小山,海拔高度不到400米,为何能引发王长史天地悠悠怆然涕下的情思呢?那是因为,个体的本真内核在这一时刻訇然洞开,因此,歌与哭皆声情并茂。

散文中的自我很难装扮,更不易于造假,因此,本真自我的敞开与表达是不会改变的。

徐芳:您如何评价当下网络上出现的“新媒体”散文,“小红书”、“照片”文体(也当然包括了散文体裁)……这是一种发展吗?还是一种突破?甚至是一种创新?或者我该问:散文在继承传统并转化传统,创造新语汇、新语境等方面,是否已走在创作的“康庄大道”上了?

刘军:新媒体散文这个概念,非常有限地在报纸上被人提及,然而语焉不详。新媒体只是作为载体,作为介质而存在,不能把发表在新媒体上的散文作品称之为新媒体散文,比如公号文章,文学论坛上的作品,博客文章等等,这些新的载体上的散文,就有一些观念陈旧写法老套的作品。载体的变化,与文学作品的精神属性之间只有在特定时间段内,才会产生效应。随着互联网写作的兴起,改变最大的是传播的问题,其次是写作队伍基数增大的问题,再其次为阅读习惯的问题,至于散文的文体属性,依然稳定在相对的曲率之上。这一点,与类型小说对小说文体的冲击不可同日而语。

我专意通过百度查阅小红书,原来是个APP平台,借助短视频、图文,彼此分享各自的生活方式。对于小红书以及照片文体,我缺乏特别的关注,更谈不上深入的了解了。直观上看,其间的文字处于辅助性地位,即使是近似审美个性表达的文字,其功能指向还是社交。进入微信时代之后,海量的信息先是通过文字向我们涌来,不过,文字信息很快被短视频所取代。抖音,快手的迅速崛起,短时间内集聚人气和现象,足以说明这个问题。视频方式直接作用于人们的视觉,强调的是感官的冲击力,不过,来的快去的也快,而文学则是借助语言文字作用于人的五官感觉,其持久性和心理作用力,非常显著。狄德罗曾说过,没有语言的帮助,你几乎什么都记不住,而要准确地表达出我们感觉到的东西,语言几乎永远不够使。

不能因为社交功能的存在,就断言小红书、照片文体就是娱乐性文字,但也需要警醒的是,美颜相机遮蔽了人的本相,而小红书、照片文体里面的文字内容是否是别一种形式的美颜相机,这里需要打一个问号!

另外,就对新词汇的吸纳而言,散文相对滞后,因为散文的语言系统,相对比较雅化,国内有很多方言区域,每一年皆会产生不少互联网新词,但这些对散文的语言系统的影响微乎其微,从某种程度来说,可以忽略不计。

徐芳:对余光中先生,很多人了解、熟悉他,是因为那首著名的乡愁诗;但他也可以说深知散文的“三昧”,曾笑及:散文家必须目中有人,他和读者往往保持对话的关系,可以无拘无束,随时向读者发言。老派的诗人虽然也可以偶尔来一句“君不见”,而旧小说家也可以直接对读者叫一声“列位看官”……但不像散文家这么公然、坦然地面对着读者,因为散文家所说的是“亮话”,少用烘托、象征、反讽之类的技巧……您在散文研究中,着力捕捉的散文气,是否也有这种所谓“面对面”的发现?

刘军:余光中先生对散文的见解颇为精湛,他写于上个世纪60年代的《剪掉散文的辫子》,今天来读依然受益。他所言及 “三味”涉及到散文写作的立场、审美关系和表达方式三个方面。所谓散文家必须目中有人,如同绘画中要求画家胸中有丘壑一样,目中有人,不是有人的形貌和故事,而是要有一份深厚的人间情怀,懂得爱、慈悲、怜惜、敬畏,面对自然和日常生活,有一份独特的深情在里面。英国诗人华兹华斯说过:“一朵微小的花对我而言,能够唤起用眼泪也表达不出的那样深的感情。”这句话可以当做目中有人的最佳注脚。因为散文作家目中有人,所以,再微小的事物,在其笔下也可以得到烛照,并闻见其辉光。这也意味着散文紧贴日常,烟火气十足,不像诗歌、小说、寓言、神话那样建构一个超越性的视域,而是在日常现实的场域内,观照出深情所在。同时也意味着,在自我身体的内部,不独驻留着我自己,还有无穷的远方和远方的他们,当然,“自我”也是他们中任何一个人的其中一部分。达到这个地步,就表征着散文作家与日常生活水乳交融,这当然是一个理想之境,即使抵达不了,也需要无限靠近。

与读者保持对话关系,是目中有人命题的一种延伸,这句话包含两层意思,一方面,散文作家理应在作品中敞开自我,不虚美,不隐恶,不矫揉,不造作;另一方面,不可把读者当做被教育的对象,而是在平等的前提下,借助文本,开启找寻知音之旅,莫愁前路无知己,天下谁人不识君!余光中先生也借助这句话告诫散文作家,作家与读者之间,既非上下级关系,也非高低层次的关系,而是一种平等对话关系。把心交给读者的别一种说辞,实际上就是倡导一种平民情怀。十七年文学时期的诗化散文路线及当下的哲理散文写作,皆不同程度地存在着话语的高蹈及主体抽空的现象。读者并非是被教育的对象,作为一个群体,他们是审美经验共享者,他们获得共鸣的地方在于审美体验,而不是结论或者指导性学说。说起平民情怀,这方面好的案例在哪里呢?汪曾祺先生就是一个,他的故乡高邮系列,活色生香,写和尚的生活尤其传神,家常的背后,其实有一种大慈悲在里面。

至于随时随地无拘无束地向读者发言,涉及到散文在语言传达上应趋近明白如话的境地,这一点,林语堂先生也有过类似的看法,倡导一种家常话的表达方式,倡导一种有温度的表达。

综合以上三点,散文作家独特的体温,自我的血肉,敞开的状态,明白如话的表达,这些因素熔铸在一起,就会形成特别的文气,而气韵一旦形成,那将是散文作家最具辨识度的因素。这方面,如果让我来推举典范性作家的话,来自河南的冯杰和安徽的胡竹峰,这两位作家的作品可谓气韵独特,自成高格,可以从中读到特别放松、随便、自如的味道。有真性情者谓之有真境界,若再搭配上好味道,散文的宴席上,就会有珍品的出现了。希望这样的珍品越来越多,以飨读者,带去形而上的慰藉。

(徐芳,作家,诗人,《解放日报》高级记者)

对于散文而言,除了“文类之母”这个暧昧不清的指称之外,能够直指人心的命名是匮乏的。各种教科书上的定义,具备了流水线生产的特征,这种被生产出来的定义,并非为了让人们铭记,而是用来陈列、考试、宣讲或者其他。

无论是在散文研究界还是在散文理论界,“散文理论的贫困”几乎成了认知的共识。部分学者还进一步阐发,认为散文理论的贫乏是世界性的,散文理论建设是个普遍性的难题。在描述完这个现状之后,出于本体论的考虑,人们往往着手给散文下个定义,或者为散文重新加以分类,以彰显自我理论建构的独特性。确证散文的内涵或者确立散文的类型,成了大部分理论建构者的必由之路。新时期文学以来,文学理论与写作教材的丰富与多元,又加剧了散文定义不断膨胀的趋势。而在散文理论专著之中,首先以定义的形式解决散文的内涵问题,似乎也成了某种约定俗成。每一种定义往往是不重复的,区别于前人的,有独立性特征的定义。源于各自阐释立场的不同,以及基于创新的心理诉求,造成了关于散文的定义差异性显著、互不搭界的情况。下面分别就文学理论教材、写作教材、散文理论专著这三种载体形式为例,探查关于散文定义的林林总总,以上三种也涉及不同的学科要求与规范内容。

童庆炳的《文学理论教程》对散文的定义如下:文学散文是一种题材广泛、结构灵活,注重描写真实感受、境遇的文学样式。它的基本特征主要包括,题材广泛多样,结构自由灵活,描写真实感受。

在刘海涛的《文学写作教程》中,关于散文的定义是这样的:散文是一种可以充分利用各种题材,创造性地运用各种文学的、艺术的表现手段,自由地展现主体个性风格,以抒情写意、广泛地反映社会生活为主要目的的文学文体。

而陈剑晖是当下散文理论研究界的代表性人物,再看其理论专著《中国现当代散文的诗学建构》中关于散文的定义:散文是一种融记叙、抒情、议论为一体,集多种文学形式于一炉的文学样式,它以广阔的取材、多样的形式、自由自在的散文文句,以及优美和富于形象性、情感性、想象性和趣味性的表述,诗性地表现了人的生存状态和心灵状态,它是人类精神的一种实现方式。

对照以上三种关于散文的定义,基于立场的不同,阐释的内容相去甚远,童庆炳的定义取泛化的散文定义,从中可见“真情实感论”的余波。刘海涛的定义则基于文学是对社会生活反映的立场来阐释散文的基本特性。而陈剑晖的定义则去除了附加在散文身上的其他要素,回到散文自身来考察散文的基本内涵,涉及散文的取材、表现形式、语言传达及精神内涵,因此,更接近散文的本体内涵。

不过,即使是考虑到学科要求,决定了不同定义间的差异性,但相互之间形同陌路的状态,还是令人感到诧异。好像彼此说的是不同的事物,或者可以这样说,考辨诸多教材或者学术专著里关于散文的定义,它们之间缺乏基本的通约性。这种现象也充分表征了散文的困境和难题所在。

如果说因为学科建设的思路不同,导致了散文定义的相互独立尚能够理解的话,那么,在散文研究、散文理论内部,散文定义的不相切性依然突出,这一点尤其能够充分说明问题。新时期文学以来,佘树森、林非、傅德岷、梁向阳、范培松、刘锡庆、楼肇明、吴周文、陈剑晖、孙绍振等专家学者,纷纷就散文的定义或者散文的类型立言。对比这些散文的定义或者散文分类方法,即可发现,他们彼此间各自成说,令人眼花缭乱,彼此间看不到理论的继承性,这也意味着新时期散文理论史上,关于散文何以是散文的问题,不断地被推倒然后重建,然后再推倒,再重建。这足以说明,散文是难于被准确定义的,只能根据个体的方法论和立场,给以描述性的说明。同时,通约性的丧失以及理论积累的匮乏,恰是散文理论难以建构,趋于贫乏的重要原因。

近现代以来,西方的小说和诗学理论渐趋于发达与繁复,在重视概念和逻辑演绎的西方哲学传统的照耀下,反观西方散文理论,同样也缺乏体系性的构建。甚至是关于散文的定义,也没有通行的认识成果。《大英百科全书》是一部权威的百科辞典式的著作,其中关于散文的定义也是基于一种描述,其内容如下:“给非小说散文下文学定义,是一项具有很大挑战的任务。很明显,非小说散文作为一个无限广阔、多样的文学领域,是不能以任何单一的内容、技巧或风格概括其特征的。它的定义只能被规定得很松弛,以它不是诗歌、戏剧、小说来表示。”由上述描述性的话语可知,西方语境中,给予散文以很大的自由度和弹性。

散文创作尽管也有迟滞的时候,但总的来看,有一直往前的审美态势。这种情况下,试图给予散文一个定义,然后一劳永逸地解决散文内涵问题,明显是不现实的。基于这些情况,散文何以为散文的问题,并非散文理论建构必须要解决的问题,即使无法绕过,也应该充分考虑前人的论述,面对的对象同一的情况下,不必自立门户。在这个问题上,也许英国文学理论家伊格尔顿和美国学者卡勒能够带来启示。

他们在各自的文学理论体系建构过程中,对于文学是什么的问题,并没有强行给出一个通用的定义。尤其是伊格尔顿,在还原和论证文学的一个个经典定义之际,总能找出反证来突破定义的限定,他甚至宣称,文学根本就没有什么“本质”。作为反本质主义的理论巨擘,伊格尔顿和卡勒最后给出的文学定义与中国学界盛行的本质主义思维方式大不相同,他们认为,所谓文学就是某一时期人们所认为它是文学的那个东西。

在学科建设问题上,作为文类特征突出且兼具实用功能的散文,不妨先搁置散文是什么的问题,在几个重要的问题上发力,以理清脉络,联系实际,并对散文创作形成指导性意义。这些问题包括:散文观念演变的梳理与考辨,散文文体的演化与分蘖情况,当代散文的经典化问题,白话散文与中国文统的继承性,散文思潮与散文现象背后的思想文化机制构成,散文在取材、艺术处理、语言传统系统上的独特性,散文的审美个性与散文的主体性,散文与小说、诗歌的相切部分的内容与独立部分的内容。如果能够对上述八个问题加以厘清,那么,散文何以是散文的问题也许就能够迎刃而解。

总的来说,对于散文何以是散文的问题,应该把重点放在厘清散文的文体特性、散文的审美品格上。绕开惯用的下定义的方法,逐渐达成有效的观点声音,进而在散文批评与创作实践中达成共识。如此这般,对散文场域的健康生态或许方有良好的推进。

——本文原载2019年11月13日《光明日报》

■本专辑原载《快乐阅读》2025年第7期。