在复旦大学讲课的那天,爱德华·路易穿简单的白T恤和灰色牛仔裤,脚上的白色运动鞋有些旧了。他和法语系的学生们坐在一起,看起来是他们中的一员,这个仍带着校园气的年轻人在法国出版社编辑的形容里:“他是全法文艺圈在讨论的话题作家。”他在欧洲文学史的坐标系里讨论自传式写作的经验,把课堂变成“一个人的文学史”独白剧场。很难想象这个口才很好的年轻作家16岁之前生活在和文学绝缘的世界里,身边没有巴尔扎克、左拉和普鲁斯特的书,也没有读书的人。

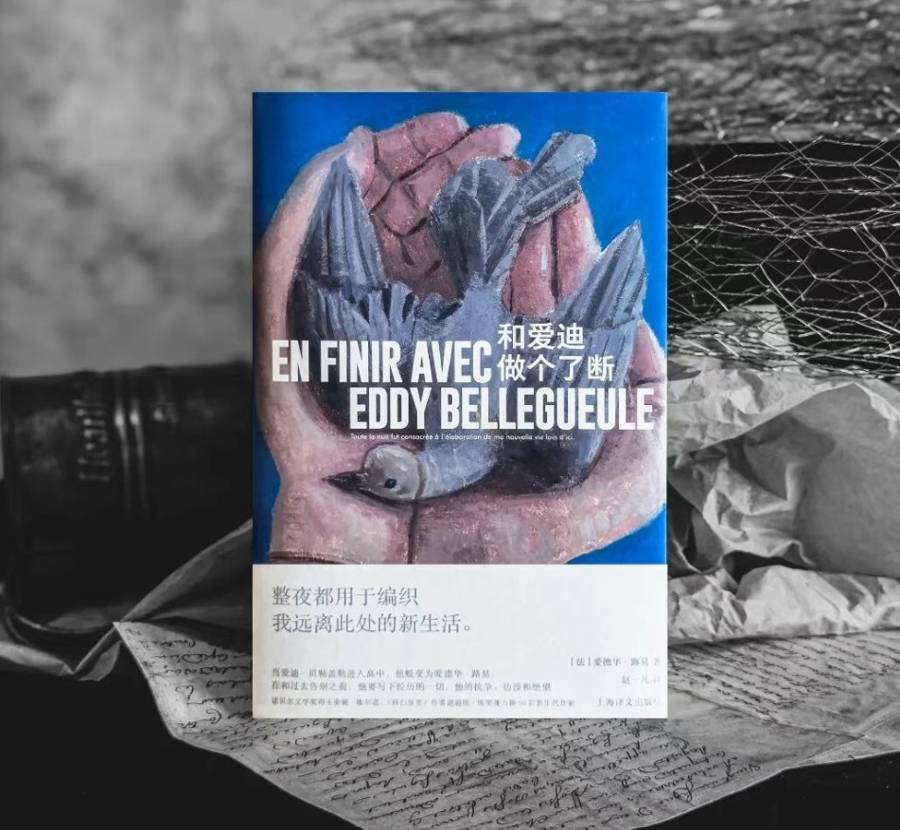

他在复旦的课程比原定时间翻倍,学生们倾诉他的代表作《和爱迪做个了断》怎样唤起他们的青春期记忆。当教室里的人群散去,爱德华·路易长长地叹了一口气:“他们告诉我,从小地方到大城市的感受是相通的,法国故事就像发生在身边。其实,我在他们这个年纪,中国导演贾樟柯给了我同样的冲击和启发。那时我刚到巴黎,在中国电影里看到一群年轻人经历过和我类似的困惑和逃离。这些电影和安妮·埃尔诺的作品、迪迪埃·埃里蓬的社会学著作,共同促使我开始写作,我要写下我的故事。”

重拾法国文学中断的传统

爱德华·路易正在重读普鲁斯特的《追忆逝水年华》,他着迷于小说里的老女仆弗朗索瓦丝,普鲁斯特很细腻地刻画她,这个琐碎、矛盾又情感丰富的老太太,也是作家本人最喜欢的人物。爱德华·路易敏锐地指出,纵然《追忆逝水年华》被公认为“一曲没落贵族的挽歌”,“底层”在闭塞的贡布雷小镇里是存在的,也是被看见的。作家带着同情和好感,描绘以弗朗索瓦丝为代表的仆人和劳动者,通过他们的视角看到上流社会的堕落和崩塌。

他试图讨论普鲁斯特从前和之后、跨越两个世纪的法国文学传承。“在巴尔扎克、雨果和左拉的作品里,我们反复读到作家对贫富悬殊、对社会结构不公的关切,他们写社会的方方面面。普鲁斯特用心观察着仆人的生活,他关心他们,不会在小说里把这个人群屏蔽掉。但是,经过20世纪的两场战争,法国主流社会和知识阶层似乎怕极了‘贫困’‘阶层’‘变革’的议题,它们从公共讨论中消失,法国文学的这支重要传统就这样中断。自从1960年代以后,整个法国文坛大概只有一个人还在坚持写穷人,写困苦的产业工人和破产的农民,写大都市之外的萧条乡镇,写整个社会越来越固化的结构,这就是安妮·埃尔诺。”

爱德华·路易写处女作《和爱迪做个了断》时,有意识地学习埃尔诺的风格,也得到她的鼓励。谈到自己的“文学伯乐”,他在感激之余,更多表达为她不平的愤怒:“法国之外的读者并不了解,过去的几十年里,埃尔诺就像法国文坛的一座孤岛,她既是孤独的,也是被孤立的。即使她获得诺贝尔文学奖,仍然被法国评论圈奚落。很多外国读者认为我写出了法国不被公众了解的另一面,评价我‘续上了左拉以后失传的法语文学传统’,其实,我只是迟到地站到安妮·埃尔诺的身边。”

“乡亲们恨我”

他说,他和埃尔诺都是“不受欢迎的人”,埃尔诺被文学评论界排斥,他被乡亲嫌弃。初三那年,他通过中学毕业会考,考到省会城市一所以戏剧为特色的高中。他家里没有人参加过中学会考,在他长大的村里,除了小学老师和村长家的孩子,没有人参加中学会考,县中的孩子们按部就班地进入学区高中,或者16、7岁进厂做工,这在2000年以后的法国边远地区仍是常态。

“我在进高中之前,没听说过普鲁斯特和安妮·埃尔诺。我家里没有书,学校里没人读书,能读到巴尔扎克和雨果的孩子不会在我读的中学。在我的家乡,读书是特权。我的家人,家里亲戚,以及小学和中学的同学——没人读我的书。他们通过社交网络听说我写了小时候的事,写了村里的生活,他们因此恨我。”

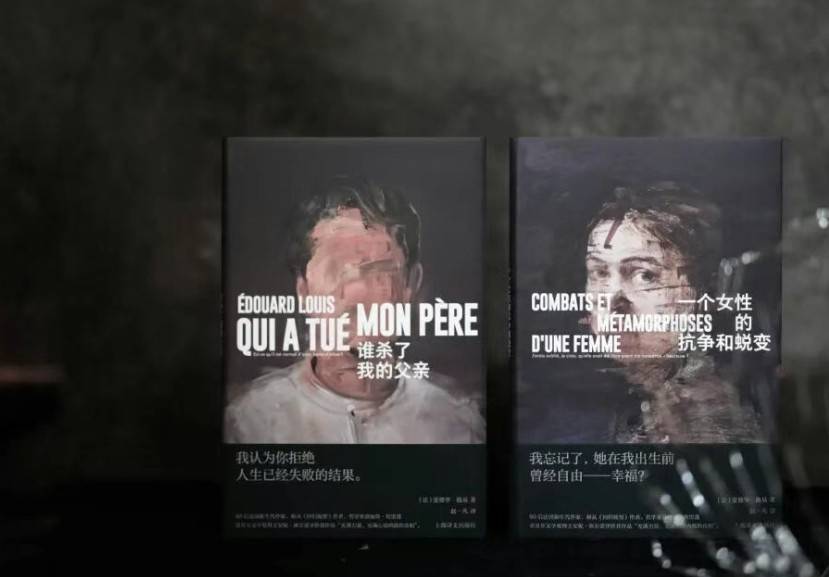

讲述自己的故事时,爱德华·路易常常带着急切和迫切感,会用许多短促的排比句,然而说起过往作品在家乡的遭遇,他有些低落。“这是写作者不得不面对的悖论。大城市的人们对我逃离的那个世界一无所知。一家人会因为没钱断炊,吃不上饭,几个孩子挤不到5平方米的房间,老人收养流浪狗为了取暖……人们不知道也不谈论现在的法国还存在这样的生活。乡村远离城市,远离时代变化,穷人被放逐在21世纪的时间进程之外。我写《和爱迪做个了断》和《谁杀了我的父亲》,发出穷人阶层内部的声音,讲出真实的贫穷。但我很快发现,穷人不想被看见,他们被富有者的偏见规训,认为贫穷是个体的错误,是命运的偶然。他们宁可不被看见、不被讨论,那就没有犯‘贫穷’的错。穷人被困住了,被盲目地困在集体的悲剧中,穷人因为讨论贫穷而感到羞耻。”

哪有胜利可言,唯有不断见证

“悖论”,这是爱德华·路易反复提到的词。

他6岁时在作文里写“梦想带着母亲远离父亲”,现实相反,母亲以劳动妇女的决断力和坚忍,独立出走,她的中年自救改变了他的写作。一说到母亲,爱德华·路易眼睛里都溢出笑意,他不厌其烦地把《一个女性的抗争和蜕变》里写到的细节再次绘声绘色地讲一遍。他缺乏拯救母亲的行动力,反而是母亲不被磨灭的生命力感染了他。

“在我们家,妈妈是被剥削最多的人,丈夫和孩子剥夺了她的20年。但她没有沦为受害者,她给自己做决定,重新为自己活一次。给妈妈写这本书之前,我的写作是很挣扎的。我找不到属于自己的语言,我从小相伴的乡巴佬法语肮脏、粗暴,这是伤害我的语言;我在高中以后学会知识分子的法语,它时刻提醒我是闯入者,这是排斥我的语言。写《和爱迪做个了断》,我感到自己被两种相斥的语言撕裂,我的写作是出于痛苦、羞耻和恨意。直到我开始写妈妈的故事,我发现可以为了快乐而写,我看到幸福、温柔和爱在文字里的模样。”

他曾认为父亲是他和母亲的噩梦,但现在,父亲是一个受过严重工伤、满身伤病、生活在边城的老人。提起父亲,爱德华·路易抬手捂住眼睛,沉默片刻,他挪开手掌时,眼圈红着,无名指不着痕迹地抹掉眼角的泪。

逃离家庭多年以后,他逐渐看清父亲同样是暴力的受害者,就像社会学家布尔迪厄总结,被剥夺了资源和视野的无产者,只能从健康身体的“阳刚气概”中获得虚幻的力量感。底层塑造的“大男人”是一场愚昧的瘟疫,制造循环的贫穷和悲剧。父亲随波逐流地做了阳刚的“狠人”,重复父辈的人生。爱迪缺乏、甚至无法扮演“男子气概”,被视为异类和失败者,饱受霸凌的孩子逃离家乡,变成爱德华·路易,也因此成为挣脱泥淖的“阶层叛逃者”。

他越来越远离往日封闭的小世界,看到更复杂也更悲哀的法国社会图景,现在他意识到:“我不是叛徒,不是复仇者,也没有什么胜利可言。我只是侥幸完成身份的迁徙,阶层的变迁和移民是类似的。像我这样跨越了边界的人,有机会看到更丰富的社会光谱。我的使命是在这个流动的社会中做一个见证者,我愿意一遍又一遍地写我的故事、父母的故事、身边的故事、家乡的故事,直到人们看到藏在这些故事后面的真相。”