西北农林科技大学:扎根黄土的"特种985"如何锻造农业强国引

当人们盘点中国顶尖高校时,西北农林科技大学常常引发特殊讨论——这所地处陕西杨凌的985高校,真的是"政策照顾"的产物吗?2023年软科世界大学学术排名给出震撼答案:该校农业科学学科位列全球第12位,超过多所东部名校。在干旱半干旱地区农业研究、小麦育种等领域,这所"农字头"高校掌握着真正的"大国重器",其毕业生主导着中国粮食安全的命脉工程。让我们透过"政策性985"的表象,看清这所特殊院校的战略价值与真实实力。

诞生背景:国家粮食安全的"战略落子"

西北农林科技大学的985身份,要从1999年国家启动"985工程"时的战略布局说起。在首批9所高校中,清北复交等综合院校占据8席,唯独西农作为农业特色高校入选。这种特殊安排绝非偶然——时任国务院领导明确指出:"要在西北布局一所农业领域的战略科技力量"。当时中国小麦单产仅为美国的60%,黄土高原水土流失面积占全球同类区域1/4,国家急需一所高校攻克旱区农业瓶颈。

学校的学科架构充满"国家队"使命。合并前的西北农业大学、西北林学院等7家单位,本就是农业部直属的行业顶尖院所。如今的植物保护、畜牧学等"双一流"学科,直接对应国家粮食安全、生态安全战略需求。与东部高校追求学科齐全不同,西农像瑞士军刀般精准专注:农学类专业占比达63%,16个国家级科研平台全部聚焦农业前沿。这种"有所为有所不为"的办学哲学,使其在细分领域累计获得23项国家科技大奖,相当于某些985高校总和。

实力验证:黄土高原上的"科技奇迹"

抗旱育种成果改写中国农业版图。该校康振生院士团队的小麦条锈病综合治理技术,使我国发病面积从3.5亿亩降至5000万亩;邵明安院士开发的黄土高原土壤水养分调控方法,让延安苹果亩产提高3倍。这些技术支撑着西北地区从"贫瘠之地"变为"粮果之乡",仅"西农979"小麦品种就累计推广2.3亿亩。美国《科学》杂志曾专文报道:"中国科学家在旱区农业领域创造了教科书级别的案例"。

颠覆性科研设施彰显硬核实力。学校拥有的中国旱区农业研究院,是全球最大的农业逆境研究集群;秦岭火地塘森林生态系统定位站,积累着60年连续观测数据;正在建设的"未来农业研究院",将集成基因编辑、农业遥感等尖端技术。这些平台产出着不可替代的科学资产——学校建立的全球最大农业种质资源库,保存着41万份特有资源,相当于为中国农业上了"保险锁"。

成果转化创造惊人经济效益。张涌院士团队研发的牛羊胚胎工程技术在28省推广,带动500万养殖户增收;葡萄酒学院培育的"秦葡一号"酿酒葡萄,助推宁夏产区跻身世界级。据统计,学校近五年成果转化收益达23亿元,在985高校中位列前茅。更关键的是,这些技术让干旱地区的农民真正实现了"亩产千斤粮、亩收万元钱"的梦想。

学生培养:特殊赛道的"超车密码"

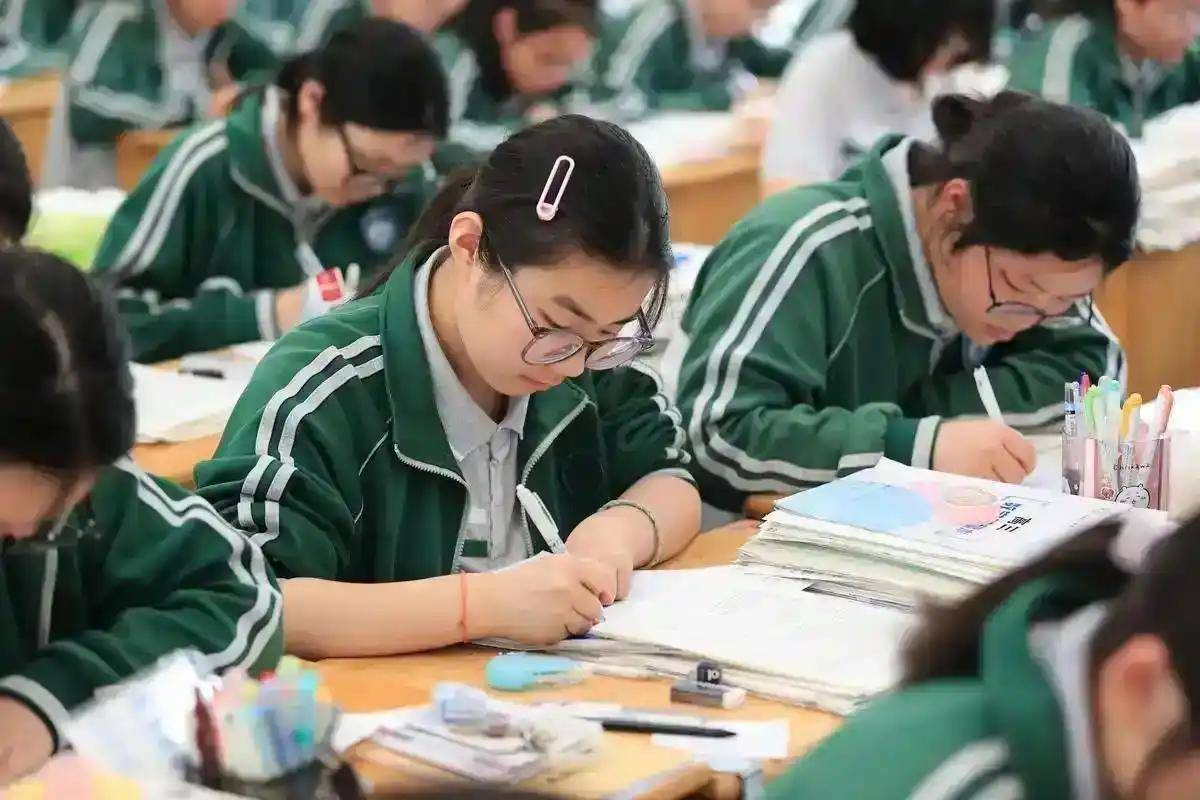

"三田两地一课堂"的实践体系独树一帜。学生从大二开始就分配到试验田,跟着导师完成从播种到收获的全周期管理;暑期必须在合作社或农业企业顶岗实训;毕业设计要解决真实农业生产问题。这种"把论文写在大地上"的培养模式,造就了学生超强的实战能力——中化农业MAP中心的区域经理中,西农毕业生占比高达34%。

就业市场存在特殊的"西农现象"。在农业产业化龙头企业如新希望、温氏集团,西农校友占据40%以上的技术总监岗位;省级农业科学院的作物所、植保所负责人中,每3人就有1人佩戴过西农校徽。更独特的是公务员系统中的"绿色通道"——农业农村部每年的"农业技术推广岗",专业要求栏常注明"西北农林科技大学相关专业优先"。

国际化培养藏着"隐形福利"。学校与荷兰瓦赫宁根大学共建的中荷农业中心,实行本硕贯通培养;与"一带一路"沿线国家合作的旱作农业技术培训班,学生可随导师赴海外推广中国方案。这些经历使毕业生在申请FAO(联合国粮农组织)等机构时独具优势,2023年仅国际农发基金就录取了7名西农应届生。

以上是今天的分享,希望能够帮助到一些家长和学生,如果有什么需要帮助的地方,可以在下方留言评论,郭老师会在第一时间给您回复。如果喜欢郭老师的文章,也可以点一个“关注”哦!郭老师会不断持续发文,为您提供优质信息,陪伴各位家长以及学生在教育道路上一直走下去。 对此你怎么看,有哪些注意事项?欢迎大家把关心的话题写在评论区,我会作为后续选题,希望创作出更多大家喜欢的内容。