仪门位于南阳府衙中轴线上处于大门(也称头门)之后,大堂(正堂)之前,是进入府衙核心办公区域的第二道正门,取“有仪可象”之意。

面阔三间(通面阔12.2米),进深两间(通进深5.7米),高7.4米,建筑面积96.32平方米。采用单檐硬山灰瓦顶结构。

“仪”字代表礼仪、威仪、法度。仪门是衙门举行重要活动的场所。它象征着官府的威严、法度和等级制度。进出仪门有着严格的规矩,体现了封建社会的尊卑秩序。即便官员到仪门前,也得文官下轿、武官下马。

它是三开间的建筑。中间的大门称为“仪门”,平时关闭,只有在特定、重要的场合才会开启,供人们出入。这些场合包括:新官到任首次进入时;迎接圣旨、诏书或皇帝御赐物品时;迎接上级高级官员(如总督、巡抚、钦差大臣)莅临视察时;举行重大典礼仪式时。两侧的门则供日常人员出入,东侧门(青龙门)通常供文官出入,西侧门(白虎门)通常供武官出入(恢复时两侧门未设)。

它的两侧对称各设配房,规制如仪门,只是略低,配房门称为“角门”。对于衙门,封建时代讲究“东进西出”,普通百姓、涉案人员一般只能走角门,东角门(俗称“人门”、“生门”)进,西角门(也称“鬼门”、“死门”)出,尤其被判重罪、死罪者,出必走西角门。

仪门东角门

仪门西角门

仪门虽无大门高大,但其庄重的建筑形态、平时紧闭的中门,依然营造出官府的庄严肃穆和不可侵犯的威严感,是府衙建筑中不可或缺且极具文化内涵的部分。

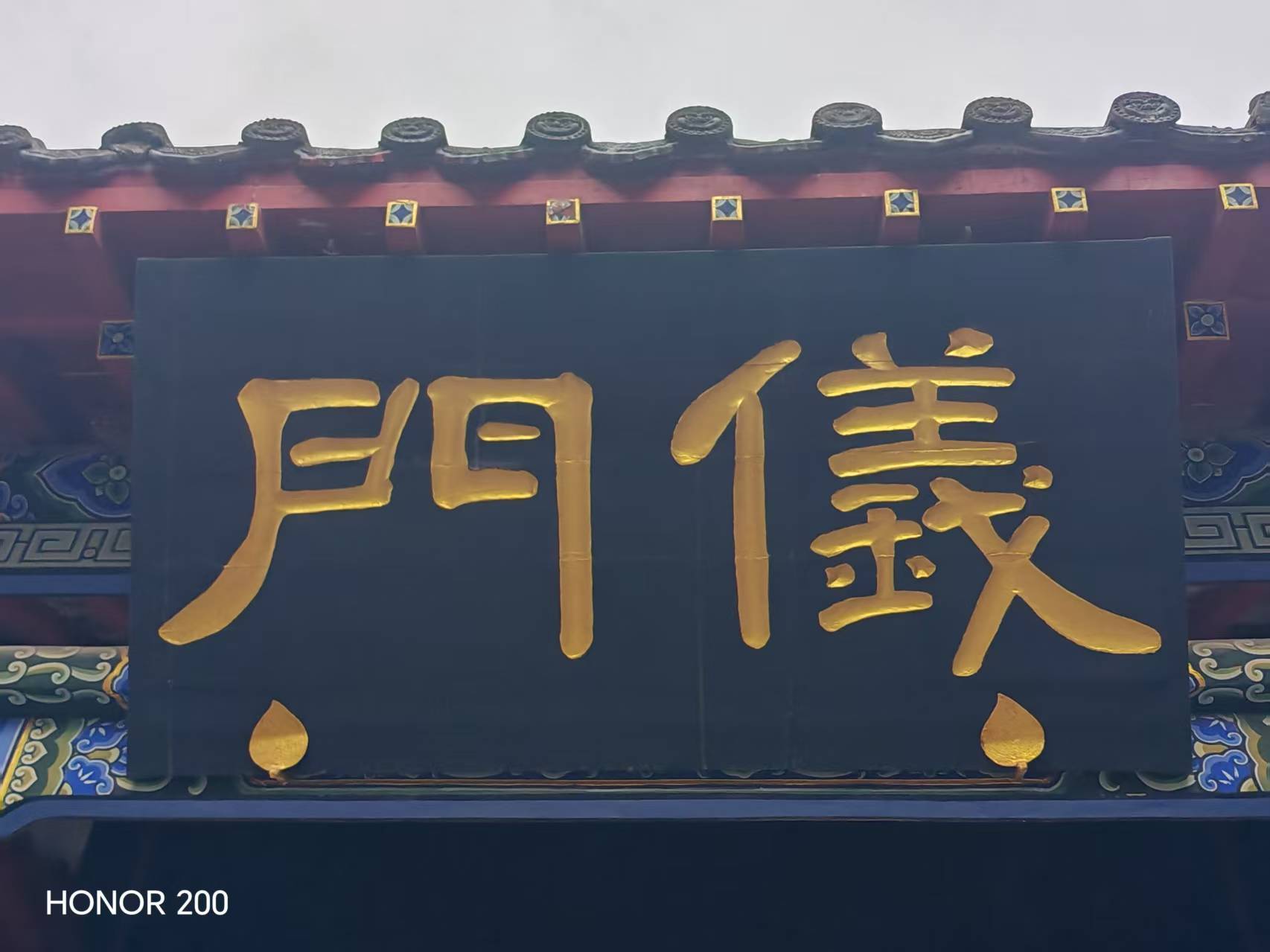

匾额:

1、仪门在清代的匾额为“仪门”

意:礼仪之门

2、仪门东角门匾额为“司牧爱民”

意:为官者爱护老百姓。

该词最早出自《左传·襄公十四年》,原文为“天生民而立之君,使司牧之”,强调君主治理百姓的职责。

“司牧”原指西周时期负责户籍管理的职官,后引申为君主或者官员治理百姓的职能。后世将“司牧”与“爱民”结合,体现为政者需以民为本的理念,与《尚书》“民为邦本”思想一脉相承。

“司牧爱民”:作为一种中国政治文化概念,从《周礼》的“司民”职官到清代的《司牧宝鉴》一直贯穿其中;作为一种执政理念,史书《循吏传》记载的官员均自觉践行,轻徭薄赋、安定民生。

3、仪门西角门匾额为“承宣庶德”

意:宣传朝廷政令、恩德,教化老百姓,要继续传承美好品德。现在也可以理解为继承发扬众多美德。

该词最早出处可追溯至《汉书·匡衡传》,其中提到“继体之君心存於承宣先王之德而褒大其功”。

楹联:

1、 仪门明间前檐柱联:

民情当无顺逆,从修齐治平可开盛世

官品何论高下,能廉明公正才是青天

该联今人张兼维撰并书。

意为:民情复杂,无论老百姓听不听话,当地自然条件好坏与否,只要行儒家“修齐治平”治理理念,就能开创和谐稳定、老百姓殷实富足的社会局面;官职不论大小,只要能够做到公正廉明,就能成为老百姓心目中的青天大老爷。

此联以儒家经典理念为基础,融合古代吏治思想,阐释了治国安邦的核心逻辑。

“修齐治平”支承《大学》八条目,将盛世根源归于个体道德自觉,暗合王阳明“心外无物”的哲学观,体现儒家“内圣外王”的政治理念;它与“清正廉洁”形成微言大义的互文,揭示道德实践与制度建设的辩证关系。“青天”意象可追溯至《尚书.尧典》“光被四表”的德政传统,包拯等清官形象的民间神化过程,反映了庶民对司法正义的期待;它作为符号化的司法图腾,其蓝色在五行中属木,象征生生不息的政治生态,与“盛世”的红色火德形成五行相生的隐喻。

“民情无顺逆”突破“民可使由之”的旧说,与黄宗羲《明夷待访访录》的民主启蒙思想遥相呼应,暗示执政者当超越简单的顺逆判断。“官品无论高下”解构了传统九品中正制的等级观念,强调实务操守胜于虚名,与顾炎武“匹夫有责”的经世精神想通。

此联暗含“政治合法性”的双重标准:既需符合《孟子》“得民心者得天下”传统道统,更要满足《韩非子》“明法制”的理性要求。这种张力恰是当代政治文明建设需要平衡的关键。该联的价值在于将宋明理学的道德哲学转化为具象的行政伦理,比单纯说教更具实践指导意义。

此联由清人魏象枢的自警题联“欺人如欺天毋自欺也,负民即负国何忍负之”演变而来。魏象枢(1617—1687年),字环极,一作环溪,号庸斋、寒松,山西蔚州(今河北蔚县)人。清代顺治朝进士、康熙年间监察御史。

2、 仪门东便门联:

到此地当知国法

入我门莫昧良心

法律是外在约束,良心是内在准则

上联强调依法行事的重要性,下联警示人们不要违背道德良心,强调善恶因果报应,两联共同传递了法律与道德双重约束的观念。但法律和良心并非对立关系,它们可以形成良性互补,如评剧《杨三姐告状》中,验尸官因良心发现,经过激烈的思想斗争,终于揭露出真相,才使案情水落石出。

此联可能为清人吴信辰所撰。吴信辰(1721—1797年),名镇,甘肃临洮人。乾隆三十四年(1769年)举人,乾隆三十八年(1773年)任山东陵县知县,历湖南沅州知府。著有《松厓对联》。

3、 仪门西便门联:

但愿民安若堵

何妨署冷若冰

只要老百姓安居乐业,生活像城墙般安定,睦邻友好,少纷争无诉讼,即便衙署冷清如寒冰又有什么关系呢!

清康熙四十一年(1702年)湖南巡抚赵申乔创作这副对联。赵申乔(1644—1720年),字慎旖,一字松伍,白云旧人。江南武进(今江苏武进县)人。清康熙年间大臣。

4、 仪门后联:

取像鸟迹始作文字

辨治百官领理万事

此联出自《中国诸神与传说》中《仓颉作书》的记载,描述了黄帝的史官仓颉看到鸟兽的足迹,悟出纹理有别而鸟兽可辨,因而开始慢慢创造出来文字系统的传说。文字的使用,帮助了黄帝更好去治理百官、管理国家事务。仓颉,其仓姓意为“君上一人,人下一君”,因创造出甲骨文字被后人尊为史皇氏、仓王、仓帝、仓颉大师。现代人奉仓颉为鼻祖,也算实至名归。

(据专家考证,班房应在仪门两侧,坐南面北,现已不存在。)

大门后至仪门前空间构成南阳府署第二进院落。

(图文:周励)