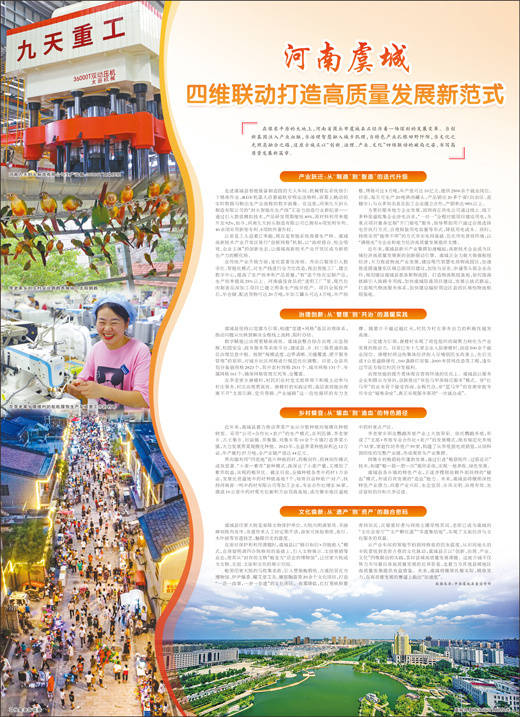

在豫东平原的大地上,河南省商丘市虞城县正经历着一场深刻的发展变革。当创新基因注入产业血脉,当治理智慧融入城乡肌理,当特色产业扎根田野阡陌,当文化之光照亮融合之路,这座古城正以“创新、治理、产业、文化”四维联动的破局之姿,书写高质量发展新篇章。

产业跃迁:从“制造”到“智造”的迭代升级

走进虞城县智能装备制造园的无人车间,机械臂在系统指引下精准作业,RGV机器人沿着磁轨穿梭运送物料,屏幕上跳动的实时数据勾勒出生产全流程的数字画像。在这里,河南九天封头制造有限公司的“封头智能化生产线”正奋力创造行业新纪录——通过引入数值模拟技术,产品研发周期缩短40%,原材料利用率提升至92%,如今,河南九天封头制造有限公司已拥有6项发明专利、40余项实用新型专利、5项软件著作权。

以前是工人追着订单跑,现在是智能系统推着生产转。虞城高新技术产业开发区推行“创新网格”机制,以“政府搭台、校企唱戏、企业主演”的创新生态,让虞城高新技术产业开发区成为新质生产力的孵化场。

在传统产业升级方面,变化显著而深刻。乔治白服饰引入数字化、智能化模式,对生产线进行全方位改造,推出智能工厂,建立数字中心,提高了生产效率和产品质量,“智”造个性化定制产品,生产效率提高25%以上。河南盛佳食品的“透明工厂”里,现代化肉制食品深加工项目已建立两条生产线并投产。项目全部投产后,年仓储、配送货物可达20万吨,年加工罐头可达3万吨,年产培根、烤肠可达5万吨,年产值可达10亿元,提供2500余个就业岗位。目前,每天可生产20吨熟肉罐头,产品销往20多个省(自治区、直辖市),与众多知名食品加工企业建立合作,产销率达98%以上。

为更好服务地方企业发展,国网商丘供电公司通过线上、线下多种渠道收集企业涉电诉求,“一对一”全程对接项目建设用电,为重点项目量身定制“开门接电”服务,指导帮助用户通过合理选择电价执行方式、合理报装用电容量等形式,降低用电成本。同时,持续采用“能带不停”的方式夯实电网基础、优化用电营商环境,以“满格电”为企业和地方经济高质量发展提供支撑。

近年来,虞城县新兴产业集群加速崛起,高新技术企业成为区域经济高质量发展新的创新驱动引擎。虞城正全力做大做强枢纽经济,大力推进物流产业发展,建设现代智慧电商物流园区,加速推进圆通豫东区域总部项目建设,加快与京东、申通等头部企业合作,规划建设虞城县普洛斯物流园。打造物流枢纽基地,依托陇海铁路引入铁路专用线,加快虞城陆港项目建设,发展公铁式联运,打造现代物流服务体系,加快建设辐射周边区县的区域性物流枢纽基地。

治理创新:从“管理”到“共治”的温暖实践

虞城县坚持以党建为引领,构建“党建+网格”基层治理体系,推动问题从反映到解决全程线上流转、限时办结。

数字赋能让治理更精准高效。虞城县整合综合治理、应急指挥、校园安全、政务服务等系统平台,建成县、乡、村三级贯通的基层治理信息中枢。按照“规模适度、边界清晰、无缝覆盖、便于服务管理”的原则,对城乡社区网格进行规范优化调整。目前,全县共划分基础网格2823个,其中农村网格2531个、城市网格131个、专属网格161个,确保网格管理无死角、全覆盖。

在李老家乡唐楼村,村民们在村党支部带领下积极主动参与村庄事务,村庄治理更高效。唐楼村的实践证明,基层高效能治理离不开“支部引路、党员带路、产业铺路”这一良性循环的有力支撑。随着日子越过越红火,村民为村庄事务出力的积极性越发高涨。

以党建为引领,唐楼村实现了将党组织的凝聚力转化为产业发展的推动力。目前已有十几家企业入驻唐楼村,创造500余个就业岗位。唐楼村将这些集体经济收入反哺到民生改善上,先后完成3公里道路硬化、160盏路灯安装、2000米管网改造等工程,逢年过节还为每位村民分发福利。

治理效能的提升更体现在营商环境的优化上。虞城县以服务企业和群众为导向,创新推出“双色马甲保姆式服务”模式。穿“红马甲”的业务骨干接受咨询、全程代办,穿“蓝马甲”的首席审批专员专攻“疑难杂症”,真正实现服务事项“一次就办成”。

乡村蝶变:从“输血”到“造血”的特色路径

近年来,虞城县着力推动荠菜产业从分散种植向规模化种植转型。采用“公司+合作社+农户”的生产模式,在利民镇、李老家乡、古王集乡、田庙镇、乔集镇、刘集乡等10余个乡镇打造荠菜小镇,大力发展荠菜规模化种植。2023年,全县荠菜种植面积达12万亩,年产量约27万吨,全产业链产值达44亿元。

界沟镇利用“四荒地”连片种植药材,药粮间作、药林间作模式成效显著。“小麦—紫苏”套种模式,既保证了小麦产量,又增加了紫苏收益,实现药粮双优。截至目前,全镇种植各类中药材1万余亩,发展优质道地中药材种植基地7个,培育百亩种植户32户,扶持河南省一鸣中药材有限公司等加工企业,专业合作社增至36家,建成10公里中药材观光长廊和万亩花海基地,成为豫东地区道地中药材重点产区。

李老家乡则在鹦鹉养殖产业上大放异彩。依托鹦鹉养殖,形成了“支部+养殖专业合作社+农户”的发展模式,现有规范化养殖户33家,家庭作坊养殖户59家,构建了从养殖到电商销售,从饲料到防疫的完整产业链,形成观赏鸟产业集群。

闻集乡的粮菇轮作蓬勃发展,通过引进“粮菇轮作、过菇还田”技术,构建“粮—菇—肥—田”循环系统,实现一地多收、绿色发展。

虞城县各乡镇的特色产业,正逐步摆脱依赖外部扶持的“输血”模式,形成自我发展的“造血”能力。未来,虞城县将继续深挖特色产业潜力,向着产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标大步迈进。

文化焕新:从“遗产”到“资产”的融合密码

虞城县任家大院是省级文物保护单位,大院内明清家具、书画碑刻陈列有序,非遗传承人工坊定期开讲,游客可体验剪纸、鱼灯、木叶画等非遗技艺,触摸历史的温度。

在面对保护和利用课题时,虞城县以“修旧如旧+功能植入”模式,在保留明清四合院格局的基础上,引入文物展示、文创展销等业态,使其从“封存的文物”蜕变为“活态的博物馆”,让任家大院成为文物、文创、文旅和文化的展示空间。

毗邻任家大院的马牧集老街,引入贾艳梅剪纸、古虞民居瓦当博物馆、伊尹佩香、曜艾堂艾灸、堌窑陶器等20余个文化项目,打造“一店一故事,一步一非遗”的文化街区。夜幕降临,红灯笼映照着青砖灰瓦,汉服爱好者与网络主播穿梭其间,老街已成为虞城的“文化会客厅”“文产孵化器”“非遗集结地”,实现了文旅经济与文化服务的双赢。

从产业车间的智能节拍到网格里的民生温度,从田间地头的丰收喜悦到老街古巷的文化脉动,虞城县正以“创新、治理、产业、文化”四维联动的实践,答好县域高质量发展课题。这座古城不仅努力书写着自身高质量发展的优异答卷,也着力为其他县域地区高质量发展提供有益借鉴。未来,虞城将继续扎根实际、精准发力,在高质量发展的赛道上跑出“加速度”。

数据来源:中共虞城县委宣传部