文丨崔桂忠

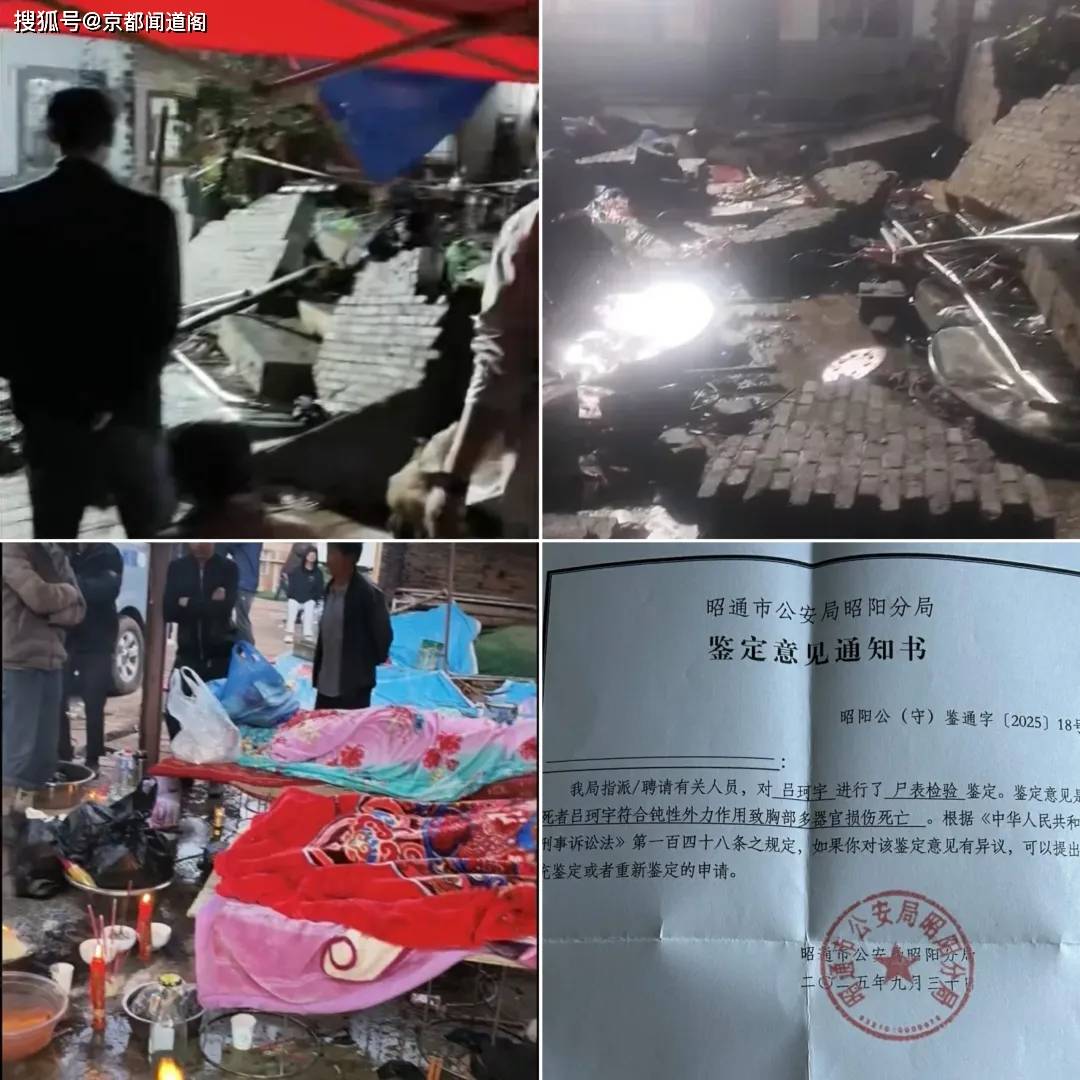

近日,云南省昭通市昭阳区守望乡一户人家在办理丧事时,3米高的围墙轰然倒塌,砸向正在用餐的吊唁者,导致6人当场死亡、多人受伤。一位母亲接到女儿罹难的噩耗,感觉“天都塌了”。这场悲剧,不仅瞬间击碎了多个家庭的希望,更以一种残酷的方式,揭开了中国乡村公共安全体系上那道深不见底的“裂缝”。

复盘这起悲剧,每个环节的安全漏洞都触目惊心,每一个疏漏都本可避免。事发前,当地气象台已提前发布雷电黄色预警,明确提示“短时强降雨伴随大风”,可丧主家搭建的临时遮雨篷,却连最基础的排水坡度都未设计。暴雨持续冲刷下,篷布积满雨水,变成一个重达数百斤的“夺命水袋”,而支撑这个水袋的,竟是一堵仅20厘米厚、无任何钢筋加固的空心砖墙。更荒唐的是,这堵本身就岌岌可危的“危墙”,还被当作篷布的承重支点,持续承受着额外压力。

比硬件漏洞更可怕的,是安全意识的集体缺失与监管责任的彻底悬空。预警信息发布后,村社干部既未上门提醒排查风险,也未对聚集活动进行干预;丧主家只顾着操办丧事,对头顶的“定时炸弹”视而不见;近十位吊唁者围坐在墙根用餐时,竟无一人察觉墙体细微的开裂声。目击者事后心有余悸地说:“当时有人刚放下碗筷,再晚两分钟大家就起身了。”这句庆幸的话,恰恰戳破了“天灾”的谎言——这场悲剧,是安全意识淡薄者的“侥幸”、基层管理者的“失职”共同酿成的“人祸”。

这样的“安全盲区”,在广袤的中国乡村绝非孤例。2025年4月,广西百色市右江区一场葬礼上,11级狂风突袭,芒果示范场内的墙体突然倒塌,10名村民被埋压,最终3人遇难、7人受伤;2024年河南某县庙会,临时搭建的戏台因承重不足坍塌,造成5人受伤;2023年山东某村婚宴,暴雨冲垮帐篷支架,20余名宾客被砸伤……悲剧的脚本惊人相似:自建房随意加盖、临时设施凭经验搭建、群众性活动无应急预案,农村安全监管的“最后一公里”,始终处于失守状态。

究其根源,在于一种“重发展、轻安全”的深层治理惯性。许多地方热衷于修建可见的公路与楼房,却长期忽视自建房安全、临时设施监管这些“看不见的民生”。基层治理中普遍存在的“农村事小”的思维定式,使得对村民自办活动的管理,往往流于形式的“通知”,而非肩负责任的“监管”。昭通事故后,当地试图用14.6万元“打包”赔偿并催促火化的做法,暴露出的正是一种“用金钱平息事态”的懒政思维,是对生命尊严的二次伤害。

修补这道深刻的安全“裂缝”,必须超越“事后灭火”的逻辑,构建起“事前预防、事中管控、事后闭环”的全链条治理体系。这要求我们将城市中已成熟应用的建筑安全标准,适配性地引入农村,为自建房建立从审批、建设到验收的监管流程,并对存量危墙旧房进行定期“体检”。对于红白事、庙会等聚集性活动,必须建立强制性的事前报备和事中巡查机制,将安全责任压实到具体的村干部与网格员肩上。更重要的是,要通过持续、生动的宣传教育,将安全常识转化为村民的自觉意识,让他们深刻理解“图省事就是赌性命”。

如今,昭通那位失去女儿的母亲,仍在殡仪馆门口守着,期盼一个真正公正的交代;而在全国千万个乡村,还有无数人每天行走在“看不见的风险”中——可能是一堵年久失修的墙,可能是一个临时搭建的棚,也可能是一场无人监管的聚集活动。

这堵3米高墙的倒塌,是用血泪写下的警示:安全不是乡村振兴的“附加题”,而是必须答好的“必答题”。唯有将安全责任刻进乡村治理的每一个环节,将防护措施落实到每一栋房、每一面墙、每一个活动中,才能让“突然倒塌的墙”成为历史,让“稳稳的安全感”成为乡村振兴最坚实的底色。

☆作者简介:崔桂忠,曾任某部队政治委员,海军上校军衔。现任大连市旅顺口区委办公室一级调研员。

原创文章,未经允许不得转载

编辑:易书生