印度“光辉”战斗机在迪拜航展上飞行表演时坠毁,一场精心准备的战机推销展示弄了个机毁人亡。在大家看来,印度人肯定会痛定思痛,会想着如何找出问题,改进战斗机,化悲痛为力量,去争取下一步的成功。但现在看来,印度人的做法和您想的根本不一样。

当迪拜航展的浓烟尚未散尽,印度“光辉”战机残骸的余温还未冷却,印度舆论场却已上演了一场荒诞的“胜利叙事”——这架在众目睽睽之下失控坠毁、连飞行员弹射机会都未留下的战机,已在印度部分媒体口中摇身变成“性能碾压中巴枭龙”的“国产骄傲”。

坠毁现场成“秀场”:印媒的“赢学”话术有多离谱?

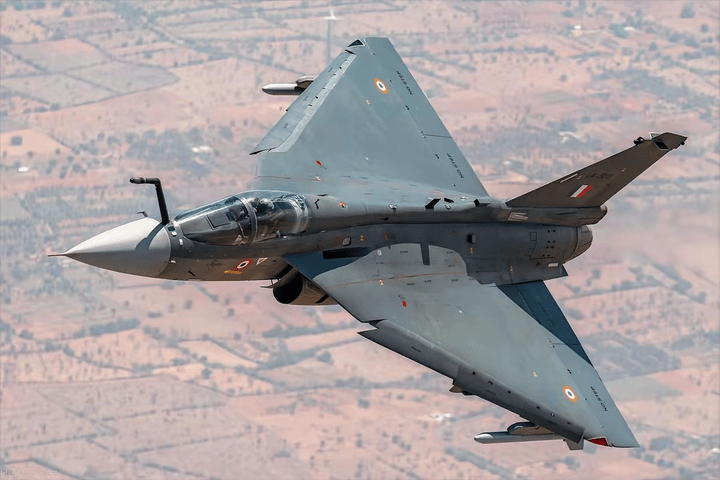

2025年11月21日,迪拜航展的低空表演中,印度“光辉”战机完成倒飞动作时突然失控,以近乎垂直的姿态砸向地面,瞬间燃起的火球吞噬了整架飞机。

现场视频显示,战机坠毁前尾部已出现白色雾化尾迹——这与液压油泄漏后接触高温部件的特征高度吻合,可印度媒体却率先抛出“气象干扰论”,声称迪拜“高湿气候导致飞行员空间定向障碍”,甚至将此前曝光的“漏油”照片辩解为“环境控制系统的冷凝水排放,属标准操作”。

更离谱的是,事故次日,印度某军事媒体竟发布“全球战机坠机数量对比图”,公然伪造数据:将中国歼-15舰载机的坠机数量虚报为300多架,实际歼-15总产量不足100架,再加上歼-15T和歼-15D两种型号,总数约150~180架,这一系列的战斗机服役的15年来,出现事故的只有3架,根本不是300多架。

这一图表还认为苏联时代的米格21是坠毁数量最多的战斗机,但实际上米格21生产了1万多架,它的坠毁数量也的确很多,但并没有一个确凿的数字,比较可信的是,印度曾经装备了800多架这种战斗机,但坠机数量就多达490架,所以有人认为米格21的坠机率大部分都是印度人创造的。

这一图表中,印度光辉战机的坠毁数量是2架,但实际上印度这款战斗机的实际装备数量还不到30架,而且还都是近年分批装备的,有些战机也是刚入役,却已经坠毁两架了。

印媒同时宣称“中巴枭龙战机坠毁超50架”,而印度“光辉”仅“2架坠毁”,以此证明“光辉可靠性全球领先”。这套说辞不仅无视“光辉”仅装备30架却两年内坠毁2架、坠机率远超枭龙的事实,要知道枭龙战机服役已超15年,全球装备超200架,可查的坠机数量为5架,并非图表上写的7架。

很显然,这一对比图表更暴露了印度为“赢”而编造数据的底层逻辑——只要嘴够硬,只要敢胡编,黑的就能说成白的,输了也能说成赢了。

再说说印度人认为“光辉”战斗机是自主生产的话题。“光辉”核心部件全靠进口是毋庸置疑的事实,然而印度媒体根本不提这一点,又切换“自主论”话术:强调“光辉”是“印度自主设计”,而枭龙则是“中巴山寨产物”。

可事实是,“光辉”的发动机来自美国通用F404,雷达是以色列EL/M-2052,弹射座椅为英国马丁·贝克,航电系统则是法国公司提供的,甚至机身复合材料的成型工艺都依赖法国达索技术。

反观枭龙Block3,不仅搭载中国国产KLJ-7A有源相控阵雷达(探测距离170公里,可同时跟踪数十个目标),还整合了PL-15E超视距导弹(射程145公里),国产化率超80%,且已出口阿塞拜疆、缅甸等多国,实战中更曾击落过印度米格-21。印度用“万国牌”战机贬低“自主化程度更高的枭龙”,无异于用借来的道具,吹嘘自己拙劣的演技。

“42年磨一剑”的光辉:为何越“自主”越不靠谱?

印度对“光辉”的“自主骄傲”,源自1983年立项时的愿景——打造一款“100%国产化”的第三代战机,替代老旧的米格-21。可42年过去,这款战机却成了印度军工“眼高手低”的代名词:原定1990年首飞,拖延至2001年才实现;2011年获得“初始作战许可”后,又用9年才交付首批战机;截至2025年,仅装备30架MK1型,且出勤率低到“印度空军重大行动中从未露面”——2019年印巴边境空战、2025年“辛多尔行动”中,“光辉”都躲在机库“保养”,反而让“阵风”、米格-21、苏-30MKI冲在前线。

印度斯坦航空(HAL)给出的“自主化率59%-70%”,不过是自欺欺人的数字游戏。2021年印度国家审计部门曾指出,“光辉”存在53处重大缺陷:机身底部护板、机翼加强条频繁出现应力裂纹,飞控系统在高机动状态下会突发“黑屏”,甚至起落架强度不足导致无法满载起飞。

更讽刺的是,印度曾计划为“光辉”研发国产“卡佛里”发动机,耗时30年、耗资超10亿美元,最终因涡轮叶片断裂、推力不达标等问题宣告失败,只能重新回过头来向美国采购F404发动机,且交付周期受美国制裁政策限制——所谓“自主”,不过是给进口部件套了个“印度组装”的壳。

对比枭龙的发展路径,更能看清印度的差距。枭龙从2003年首飞到2020年推出Block3型,仅用17年就完成从“入门三代机”到“三代半战机”的迭代,且每一代都针对实战需求优化:Block1解决“有无问题”,Block2强化多任务能力,Block3直接升级有源相控阵雷达和超视距导弹,而“光辉”42年来仍在解决“基础可靠性”问题——2023年迪拜航展,“光辉”因航电黑屏紧急返航。

2024年训练坠毁后,印度至今未公布调查结果。

2025年迪拜坠机,连“零零弹射座椅”(零高度零速度可弹射)都失效,暴露的不仅是技术缺陷,更是印度军工体系“重宣传、轻研发”的积弊。

可见,那些随意编写又被戳穿的虚假数据、自相矛盾的甩锅言论,非但没成为反思的契机,反而成了“赢学”升级的素材——印度用一场彻头彻尾的事故,证明了自己“无论惨到什么份儿上,都能说服自己赢了”的独特本领。

骗自己的背后:印度为何执着于“赢”的幻觉?

印度对“光辉”的迷之自信,本质是国防工业薄弱与民族主义情绪碰撞的产物。作为二战后独立的大国,印度始终渴望通过“自主军工”证明自身实力,可长期依赖进口武器的现状,让“光辉”成了承载这一期待的“精神图腾”。

从莫迪政府提出“印度制造”战略,到HAL每年宣称“光辉产能将翻倍”,再到印媒伪造数据“证明光辉领先”,本质上都是在为“军工自主”的幻梦续命——哪怕现实是“光辉”外销已无可能(印媒《欧亚时报》承认“迪拜坠机彻底打击潜在买家信心”),哪怕印度空军飞行员宁愿开老旧的米格-21,也不愿驾驶“光辉”(印度空军内部调查显示,飞行员对“光辉”的信任度仅28%)。

这种“赢学”思维,早已渗透到印度军事决策的方方面面。2019年印巴空战中,印度米格-21被枭龙击落,飞行员被俘,却宣称“击落巴基斯坦F-16”;2025年“5·7空战”,印度阵风战机被歼-10C击落3架,却封锁战损消息,禁止法国达索公司检查残骸;如今“光辉”坠毁,又将责任甩给“美国发动机故障”“巴基斯坦地勤动手脚”——印度似乎永远学不会正视问题,只会用“赢”的幻觉掩盖自身的短板。

可军事工业从不是“嘴炮”能堆出来的。中国从歼-10到歼-20,用30年实现从“追赶”到“领先”,靠的是脚踏实地攻克发动机、雷达等核心技术;巴基斯坦与中国合作枭龙,靠的是“需求导向、循序渐进”,不贪大求全,只聚焦实战性能。

而印度“光辉”项目42年的折腾,证明了一个道理:没有完整的工业体系支撑,没有科学的项目管理,再宏大的“自主”口号,也只能沦为“摔机也能赢”的笑话。

当印度媒体还在为“光辉比枭龙强”争论不休时,阿塞拜疆已在纳卡冲突胜利日阅兵中展示了刚接收的枭龙Block3;当印度还在伪造歼-15坠机数据时,中国歼-35已开始海试,即将与歼-15形成“高低搭配”。

印度的“赢学”或许能骗得了自己,却骗不了国际市场,更骗不了战场——毕竟,战机的性能不是靠嘴说的,而是靠实战、靠可靠性、靠出口订单证明的。这场“光辉”坠毁引发的闹剧,终会成为印度军工发展史上的一页笑谈,提醒着所有渴望“自主”的国家:脚踏实地才是唯一的捷径,自欺欺人只会离目标越来越远。

消息来源:北京日报11月22日报道《航空专家:印度战机坠毁可能因控制系统问题或操作失误》

枭龙现场见证光辉坠机!此前印媒曾嘲讽枭龙战机,打脸来得真快

继漏液之后,印度光辉战机又在飞行表演时摔了!什么原因导致的?

美媒称中国已“坐拥8艘航母”,还有多艘在建!如何算出有8艘的?