可以把俄罗斯农村想象成一个“没落贵族”,家里地大物博,但日子过得有点糙,有点随性。

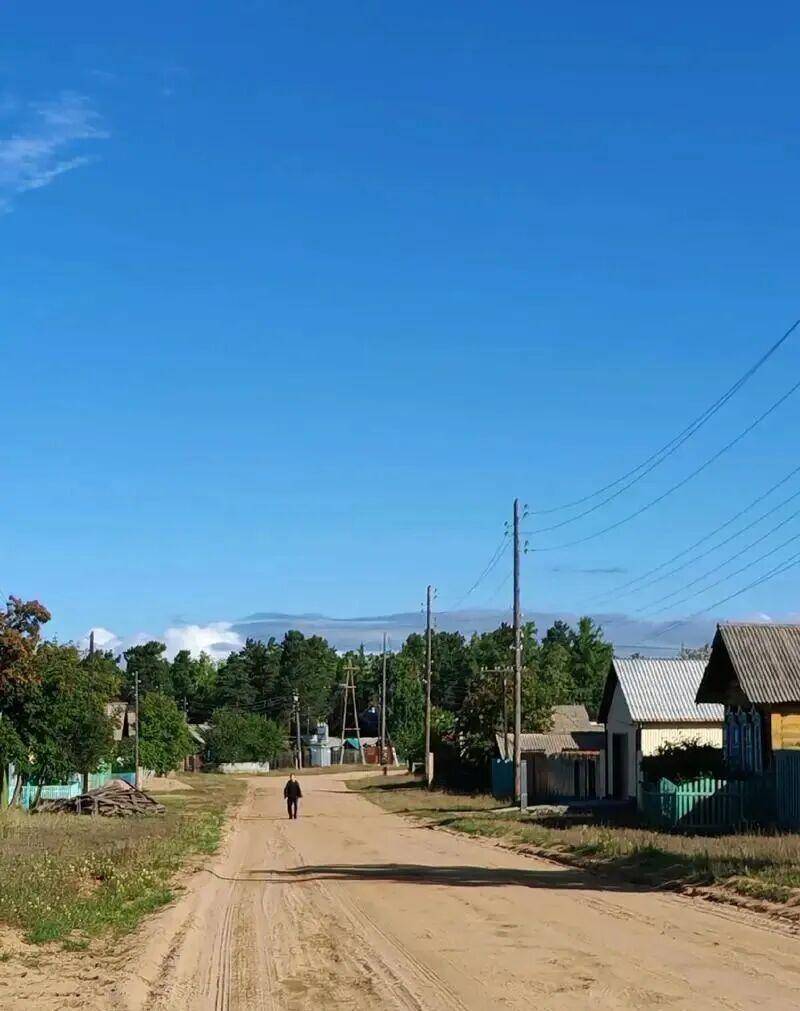

人越来越少了,年轻人都离开了

这事儿跟咱们不少农村有点像。

村里的年轻人,但凡是有点想法、有点力气的,都愿意往大城市跑。

为啥?因为大城市机会多,赚钱多,生活也热闹啊。

留下来的,多半是习惯了乡下的老人。

这就导致很多偏远的村子越来越“空心了”,没什么人气。

你想象一下,一个村子里,半天见不到一个年轻人,是不是感觉有点冷清?

但是大城市边上的那些农村就不一样了,算是个“郊区”,不少人还愿意住过去,图个清静,离城里又不远。

所以俄罗斯农村也分“热门地段”和“冷门地段”,命运完全不同。

地广人稀,种地有点“随意”

俄罗斯最大的本钱就是地多,人口少。

所以他们种地的方式,在咱们看来,那真是有点“太随意了”。

咱们中国的农民对待土地,精耕细作。

俄罗斯农民呢?

差不多是“撒下种子,看天吃饭”的感觉,地里的草长得老高也不怎么管。

用咱们的话说,就是种得“很糙”。

但为啥他们好像过得还挺滋润?

就是因为地多啊!

哪怕一亩地收成不高,但架不住他家的地一眼望不到头啊,加起来的总量还是很可观的。

这就叫“家里有矿,心里不慌”。

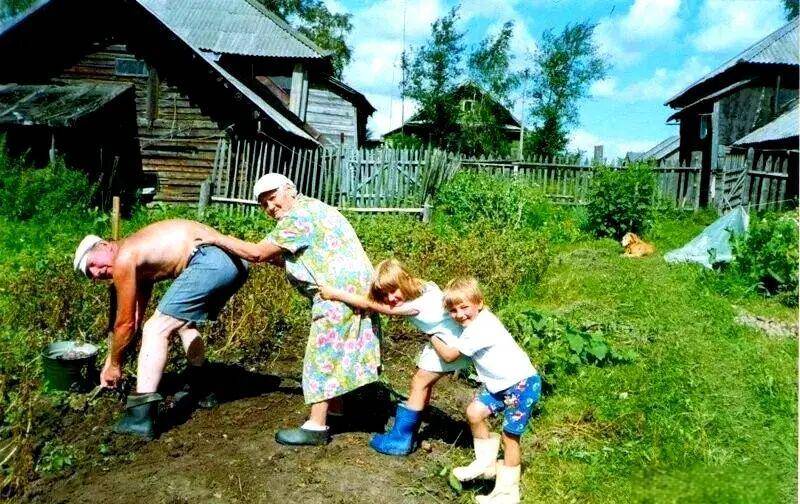

独特的生活模式:上班挣钱+自己种菜

家里的壮劳力去附近的农场或者工厂打个工,挣一份工资。

自己家后院有一大片地,种点土豆、黄瓜、西红柿什么的,够自己家吃,吃不完的还能卖点小钱。

这种模式有个好处,特别“抗造”。

就算外面经济不景气,工作不好找了,至少后院的地能保证一家人饿不着。

这种“半工半农”的小日子,让他们有种独特的韧性。

生活画面:木屋旁边停着小汽车

你想象一下这个画面:路边是一栋栋用整根圆木搭成的传统木屋,看着有点老旧,但屋子旁边很可能就停着一辆小轿车。

这说明啥?

说明他们虽然住得“土”,但生活并不完全与现代化脱节。

该有的家电、汽车,不少家庭还是有的。

而且,俄罗斯冬天那么长,没事儿干咋办?

就宅在家里呗!围着家里的壁炉,吃吃喝喝,唱唱跳跳。

所以你看,俄罗斯出了那么多诗人、作家、艺术家,可能就跟这种漫长的、适合思考的冬天有关系。

这种苦中作乐、享受生活的劲儿,是刻在他们骨子里的。

现在的俄罗斯农村,就像一个有点家底,但不太会精打细算过日子的汉子。

你说他穷吧,他地大物博,饿不着;

你说他富吧,很多地方又显得落后,留不住年轻人。

它面临着人走地空的烦恼,但又靠着“地多”和“半工半农”的模式。

有衰败的无奈,也有在平淡中自得其乐的潇洒。

说白了,就是一种“糙糙的,但也还算踏实”的活法。