摘要:三年前,陆千一从北京大学中文系毕业,回到西北,成了家乡大专(高职)的辅导员。作为一个外来的“闯入者”,在接下去的两年,她成了和学生们打成一片的老师,他们口中的“姐”。他们向她吐露经历,展示伤痕,也讲述梦想。

陆千一将学生们的故事集结,今年10月,这本题为《我是职校生》的书出版。

借助陆千一和几位学生的讲述,我们试图呈现当下的职业教育和“职业生”这个群体的一些切面:这群在大众语境里容易被“标签化”的年轻人,他们如何被塑造,如何理解自己,又如何在缺乏社会支持的情况下摸索未来。

文|周航 编辑|王珊瑚

大号高中

陆千一和职校生的故事,开始于三年前她去火车站接他们的那个中午。后来让她记忆最深的,不是当时为了防疫的全副武装,而是一份炸鸡。

炸鸡是她买给学生们的。客运公司只给老师准备了盒饭,没有随行学生的份。几个学生只是沉默着,也不动手。直到其他老师招呼,学生们才吃起来,慢吞吞地,像完成一项任务。

那天,同行老师对陆千一说了句让她反复琢磨的话:“不要对他们这么好,他们跟你是不一样的。”

类似的“忠告”,后来不断在陆千一耳边出现。第一次开大会,领导说:“老师就是老师,绝不能和学生打成一片”。老教师也教诲年轻老师:“这群学生和别的地方不一样。唯一的办法就是严查严管,不给好脸。”

“严查严管”不是一句空话,而是渗进学校的种种制度:出校门得请假,寝室定时开放。学生们7点晨跑,8点上自习,课程排得满满当当,晚自习8点40分结束,早一分钟离开教学楼,蹲守的学生会成员就会拍照上报,可晚太多,也不许出去了。宿舍11点熄灯之后,用宿管大爷的话说,“找到一个有电的插头,算他输一场”。

作为辅导员,陆千一讨厌这样的管理,她最频繁的日常事务,便是应对不断涌来的请求——上课请假、外出乃至返寝,制度上都需要她同意。

学生们也不理解为什么这样管理。这不是他们想象的大学,更像一个放大版的中学。大一开学时,数控班女生魏伊问同考到大专的朋友:这正常吗?结果对方说自己学校更离谱,晚上九点必须在寝室定位签到,周末出去要给家长打电话,还要实时定位,以证明去向不虚。

学校仪容仪表检查同样严格。陆千一班上有个学生,染了棕黄色头发,升旗仪式时,被一个男老师当众扇了巴掌。陆千一不知道能做些什么,后来买了个黄头发的娃娃,私下送给他,让他别太难过。

如果按学校要求,陆千一,这个北大中文系毕业生大概也是“问题学生”。大学里她也染发,还纹身呢。第一次见领导,她戴了副拳头大的圆形耳环,领导指出,要注意着装,别带坏学生。后来每次见领导,她就事先取下耳环。

耳环也被学生注意到了。魏伊记得三年前见到辅导员的第一面:短发,穿个黑西装,眼睛水灵灵的,戴对大大的圆耳环,“就感觉是一个很飒的人”。她为第一节班会做了PPT,内容有“独立且自爱”“选择并承担相应的代价”,等等。魏伊之前遇到的老师大多严肃、有压迫感,但陆千一随和得像个姐姐,“感觉妈呀,真是遇到贵人了”。

刚入校时,陆千一对职校生的了解,来自老教师讲述的诸多古早传说,比如两个学生路上不小心碰上,都能把对方送进医院。入校半个月后,她同事也经历了一遭惊魂,晚上在宿舍值班,监控里突然闪过一个持棍黑影。同事赶忙上楼,在宿舍搜出甩棍不说,还目睹了一片狼藉的场景:香烟弥漫、酒瓶横陈。

那时候陆千一还不知道,许多职校会把军事化管理当作吸引家长的一大宣传点。在这里,相比让学生们学到什么,更重要的往往是“不出事”。

但真做起辅导员工作,接触到自己的学生们,陆千一觉得,“爱打架”标签贴在他们身上太不公平。顽劣学生只是极少数,且背后有着复杂的社会和家庭因素。更多学生是沉默的大多数,甚至自卑的。

陆千一班上有个男孩,第一次和她主动说话,是因为实在胃痛,又出不去学校,托她帮忙买药。那天陆千一忙到晚上才想起,心怀愧疚,急忙买了送去。但男孩很久以后,还会提起这份温暖。他说,“我这样的人,天生就是被人坑的,哪有别人对我好。”

入学时,这个内向的男孩顶着爆炸头。送药事件后,他开始信任陆千一,喊她“姐”,告诉了她发型的来历——假期去昆山电子厂打工,在理发店睡着了,醒来已经如此,被迫付了350元。平日里他十分节俭,把工资汇给家里,自己吃了一个月馒头。他说,除了父母,没人会关心自己。

和这个男生一样,陆千一的学生大多来自本省农村,又或城市农民工家庭。他们大多通过中专转段或高中单招来到这里。少数有过高考经历的,往往也是县里的“三中”“四中”,学生们说,年级第一也考不上重点大学。

这是陆千一此前并不了解的一条教育轨道——与她一路走来的路径几乎没有交集。

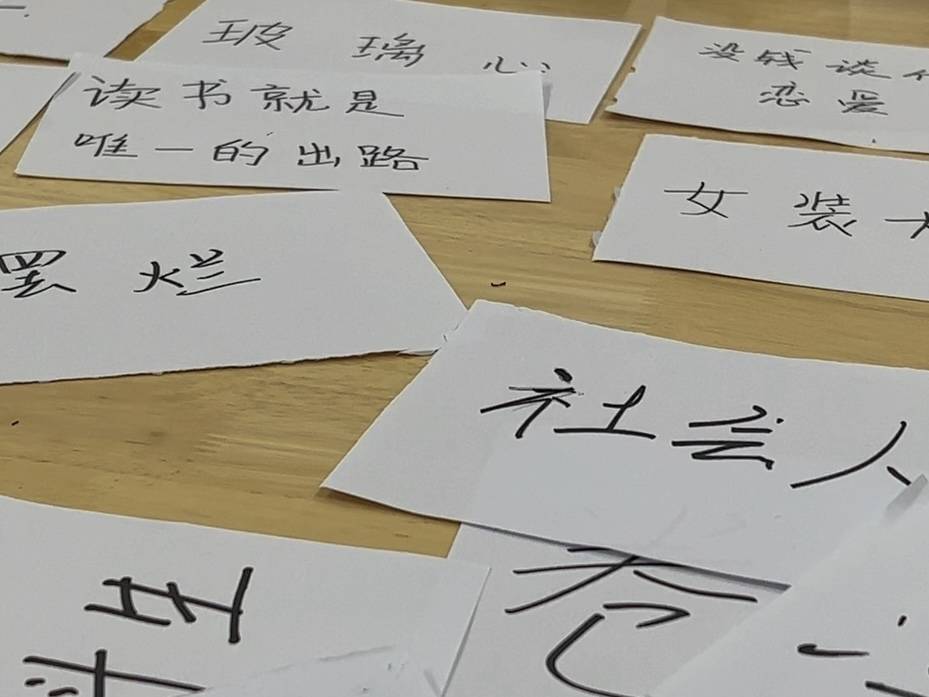

陆千一和学生们办撕标签活动,图为他们写下的“标签”。讲述者供图

陆千一和学生们办撕标签活动,图为他们写下的“标签”。讲述者供图

从北大到职校

按照当下说法,陆千一一路走在“精英”的轨道上。出生在省会的中产家庭,就读全省最好的高中,身边几乎所有同学都考进重点大学。四年前,她从北大中文系毕业,怀着作家梦,去了家老牌出版社做实习编辑。

干了不到一年,日复一日的看稿、拍宣传片的流程化工作里,她觉得好像自己的世界越来越窄,索性辞职,回到老家。过完年,她看见家乡大专院校“人才引进”招聘,觉得至少可以认识更多样的人,便报了名,就这么到大专。

她很快发现,这里和自己以前待的地方不一样。过去在出版社,她和同事们吃饭当面吐槽领导。但在这里,教师食堂很安静。有回突然响起巨大的轰鸣,食堂天花板掉下一块,就落在一个老师斜前方,其他老师最多抬了一下眼,就若无其事继续吃饭。她起身过去查看的举动,好像反倒显得有些多余。

对这所校园,陆千一许多时候像一位“闯入者”。对学生,她更愿意把自己当作陪伴成长的朋友,而非威严的管理者。她自己受益于自由开放的教育,也希望尽可能将它带给学生们。

第二年冬天的时候,她发起了一项改革,试图“松动”学校的管理。那时学生们每天早上七点晨跑、八点早自习,上午上课就开始打瞌睡。陆千一拟了份改革方案:取消晨跑,由学生自主选择锻炼方式,用APP打卡记录;早晚自习改为自愿。

她找到分管学院的领导,对方谨慎地同意她在一个班做一个月试点。一个小小的、并不激进的改革,就这样开始了。

学生们在一片欢呼中开始新生活。为了珍惜来之不易的自由,班长亲自作出部署,大家按寝室轮流去教室自习——连陆千一都被瞒着,她一直以为真有十多个人主动学习。

这场改革在校内也引来不少目光。学生记得,当时不少老师来打探情况。有老师直接表达反对:“你们陆老师才来多久,她有什么权力让你们班不上晚自习?”改革第二周的一天,校领导亲自到访,发现教室只有十多个人,还没在学习,在打游戏,领导又叫学生会去宿舍检查,男生们忙着收拾,但空气里的烟味仍无法掩盖。改革随即被叫停。

陆千一觉得对不起学生,答应的一个月都没做到,跑去和领导争执。但领导说,学校同意改革,是要在一个月内看到成绩提升,现在看来希望不大。

她只好召开班会,宣告改革终止。魏伊坐在前排,看见辅导员转身离开时眼眶发红——“她说自己很抱歉,都是因为她没做好”。之后,校领导当学生们面,批评陆千一“缺乏经验”“教学方式不当”,暂停她的辅导员工作。被暂停工作那段时间,陆千一有次去教学楼办事,路过班级,她看到动容一幕,所有学生来到走廊,为她鼓掌。

魏伊说,大家也内疚,“没有表现好”。但真让大家学习,也不大现实。即使改革前,早晚自习也只是到场打游戏。教室里最常见的声音是叮叮叮——热门手游《金铲铲》的提示音,也有玩枪战的,“不是这边枪响了,就是那边手榴弹爆了”。

魏伊是少数经历高考的。这个县城里长大的女孩,也早早放弃了本专业学习。她之前以为,数控是类似计算机、大数据的高端行业,没想到车间实训,教的是用锯子、锉刀等工具手搓金属坯料。

“我们一群连锯子都拿不稳的人,他想让我们打磨出一个有二三十年专业经验才能制造的东西。”她说,“开学第一天,上了节这样的课,我直接想死。”

车间实训课堂,魏伊操作锯子。 讲述者供图

车间实训课堂,魏伊操作锯子。 讲述者供图

在陆千一看来,学生们不是不想努力,而是不知道该往何处去。如果说和她成长路上的同学们比,她的学生有什么“不一样”,陆千一说,那无关智力或能力,而是大家不认可学习的意义,尤其学校学习的意义。脱离应试轨道后,他们很难再捡起书本。这大概是一个比改革管理方式难上数倍的命题。

“我觉得一是和他们的出身、家庭有关,同样重要的也是,学校没有给到他们足够的重视和支持。”她说,“社会应为他们投入更多资源和耐心,然而事实恰恰相反。”

她所在的这所大专,基础设施完备,图书馆大得像“国图”,但人才和教学资源却难说与规模匹配。比如她的辅导员工作,要带三个专业六个班,200多位学生,并且承担这些班的语文课。有次,她办了专升本经验分享会,后来有学生专门感谢。在她的受教育经历里,分享会再平常不过,但对她的学生,显得如此难得。

学生们亦差别巨大。在车间实训,中专升上来的学生实训能力相对强,而从高中来到这里的学生往往难以上手。但到了她上的语文课,情况又反了过来——高中来的学生觉得太简单,没上高中的听不明白。

在陆千一观察,一种难以言说的无聊与空虚笼罩着许多学生。打架、打游戏、不走心的恋爱,都是从空虚中长出的消遣。学生们跟她开玩笑,在学校玩够了,假期才有力气去打螺丝。在这里,一切流水线工作被统称为“打螺丝”。他们中的大多数,在毕业后都会成为蓝领工人,又或进入服务业,做销售、跑滴滴。

师与生

在职校工作的头半年,陆千一时常处在愤怒之中。她愤怒的不是学生,而是周遭的管理方式——频繁的指责、羞辱、甚至体罚,都以“管理需要”为理由,被视为理所当然。

后来,愤怒逐渐被更冷静的思考取代,她试图理解背后的原因,觉得问题不只在职校内部。“阶级”这个词从她脑中浮出来:许多老师并未将学生视为与自己等同的人,这背后有着更广泛的问题——“全社会都对底层的蓝领工作者缺乏尊重”。

陆千一和同龄老师交流,大部分人都对环境沮丧,有的人摆烂,班级“乱”就乱了,还有的考研、考博,成功后就离开。

这种管理结构还有着反面对应的版本,许多学生对老师也缺乏信任。有次,她和一个总被其他老师告状的学生谈心,对方说了句让她印象特别深的话,“你是中层,我是底层。”

这个学生是汽修班的陈千帆。他回忆,刚接触陆千一,自己确实没有额外的信任。他觉得对方是“温室里的花朵”,被家庭保护得很好,也不懂他嘴里的劳务中介是门什么生意,他懒得说太多。入校很长一段时间,他不是旷课,就是在旷课的路上——翻墙离开校园。陆千一问他在哪,他只回一个“在忙”。

按照学生们说法,换做其他“老式老师”,管理不听话学生,那就是批评、叫家长,乃至用奖学金和毕业证威胁。但陆千一从来不如此。她只是问陈千帆在做什么,倾听他的想法。

陆千一和学生一起在宿舍过生日。 讲述者供图

陆千一和学生一起在宿舍过生日。 讲述者供图

这份真诚最终换来了信任。陈千帆说,其他老师“都是为了自己的利益”,但陆千一“发自内心关心你”。他说,要不是陆千一引荐,他也不会答应和我聊聊。

陈千帆自己总结,他人生的转折点在初中。小学里他还很内向,是同学口里“别人家的孩子”。等进了初中,开始“不得不打架”。他成长在一个小县城,小到只有两所初中,他进了较差那所,在那里打架像是传统,不打架就要被欺负,他也和朋友一块组建队伍,加入其中。

他第一次反抗老师也在初中。那次他只是在教室吃了个苹果,就被老师叫到楼道,连打带踢,从楼道一头打到另一头,打到他实在受不了,起身,推掉了一个巴掌。

在他的中学生涯,挨打还算好的。他觉得那些讽刺、辱骂,才是钝刀子割肉。高中班主任对他说过,“看你这样,生来就是打工的,电子厂都容不下你”,又或者英语老师说的,“你们赶紧辍学吧,去打工还能挣钱”。

等到进了大专,他已经学会了如何在规则间游走。他不晨跑、不早读,“规则是留给遵守的人的”。但遇到学校大检查、或强调不能缺席的校长讲座,他也会准时出现——“识时务者为俊杰”“该给的面子还是要给”。

与其说相信规则,他更相信自己看透规则运作的背后,是权力和金钱铺就的“人情世故”。这也是他经历的社会展示给他的。有次他在老家跑货车,老板拖欠了三千块,他打12345,找劳动纠察大队,都没用,“全靠关系罩着”。

“规则就是给我们这种没钱没权没势的人制定的。”说这话的时候,他语气老成得不像一个2004年出生的男孩。

陈千帆喜欢开车,小时候就经常坐父亲的货车行走在川藏线。刚进大专时,他也想好好学修车手艺。但他觉得自己在课堂学不到什么。全班就一辆车,一下午的课,轮到自己操作,也就10分钟,根本不如直接去汽修厂,“三四个人教你一个”。

他决心走自己的路。他在宿舍里贴上“搞钱”两个字,有一阵还研究起《刑法》,想知道脑中的一些想法是否合法。

在陆千一的学生中,陈千帆的“社会经验”算得上充沛。这是和陆千一完全不同的生命经验。她能理解这套经验从何而来,但内心不希望学生们完全沉入其中,把金钱、权力和利益关系视为世界的唯一真相。但一个职校老师能做什么?她时常感到无力,最多只能提醒,“注意安全”“不要违法”。

有时她也困惑,自己的“理念”对不对,自己坚持的尊重与自由,真能帮助学生吗? 比如陈千帆,他虽然成年,但是否真的到了可以独立做选择的年纪?

还有的时候,陆千一会更沮丧,乃至对学生失望。有次,一个信任的学生帮着车间的技工老师,试图卖她一辆事故车,她得知时深感背刺。又或者班上一个女生,刚毕业,就回到老家镇上,嫁人,做了全职太太,而她在学校里总是和女生们聊女性主义。

答案或许也不是一个职校老师能回答的。她说,“我自己理解职校的问题,并不是一个学校内部的问题,它是一个非常庞大的问题,涉及到社会,涉及到家庭。”

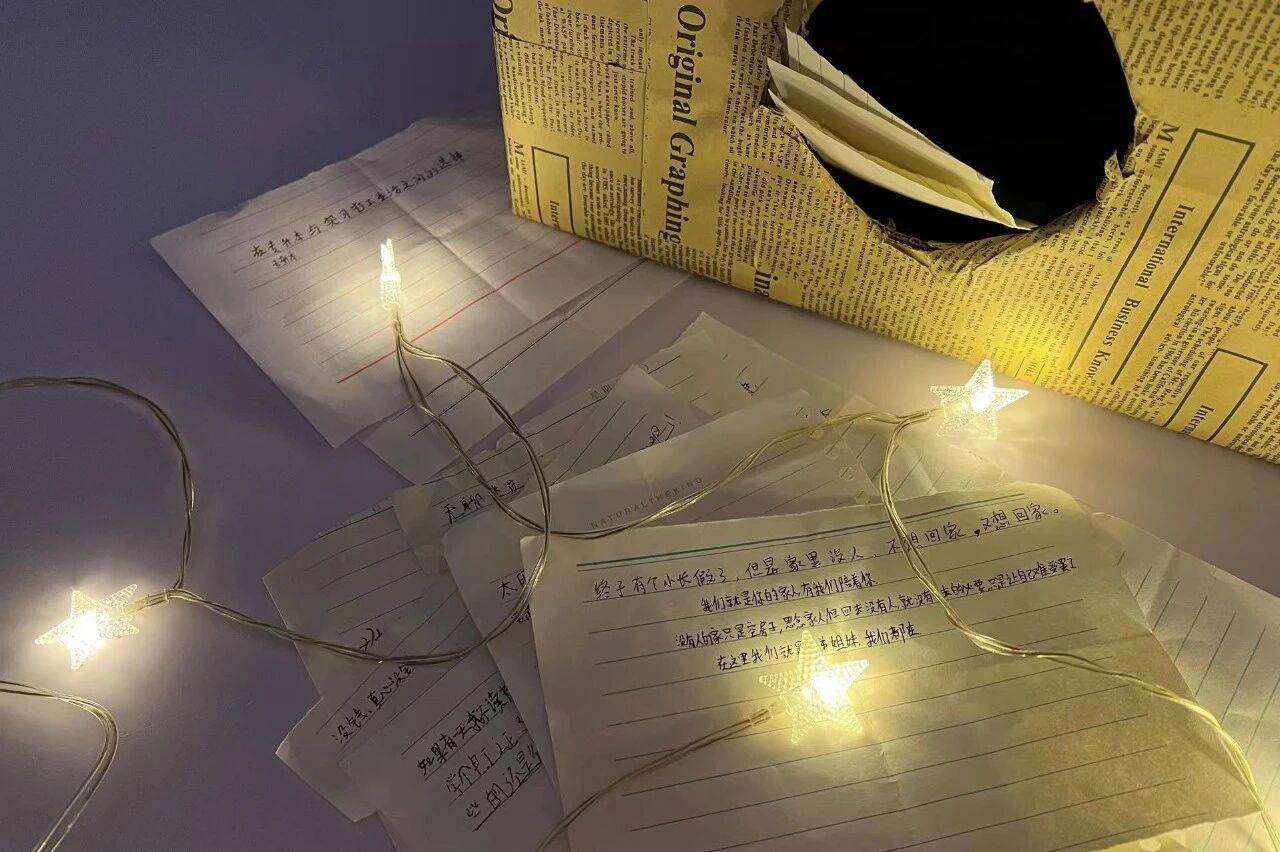

陆千一的语文课上,学生们的随堂写作。讲述者供图

陆千一的语文课上,学生们的随堂写作。讲述者供图

从写作到记录

去年五月,陆千一辞掉编制,结束了大专辅导员生涯。学生们将升入大三,一整年都会实习,新一届学生又要来了,她觉得是时候离开了。

刚到这里工作,她也没想要做一辈子,如果干得开心,或许会多做几年,但两年多下来,她确认,这里不是适合自己长期发展的平台。

离职后,她开始系统写作关于职校生的书。任教期间,她发在社交媒体的零散观察已经引来出版社关注,也有知名媒体来采访。刚开始,她觉得这是文学创作的机会,但很快感到不适:外部视角更倾向于把职校生当成“社会议题”,而不是具体的人。这与她写作的初衷相悖。

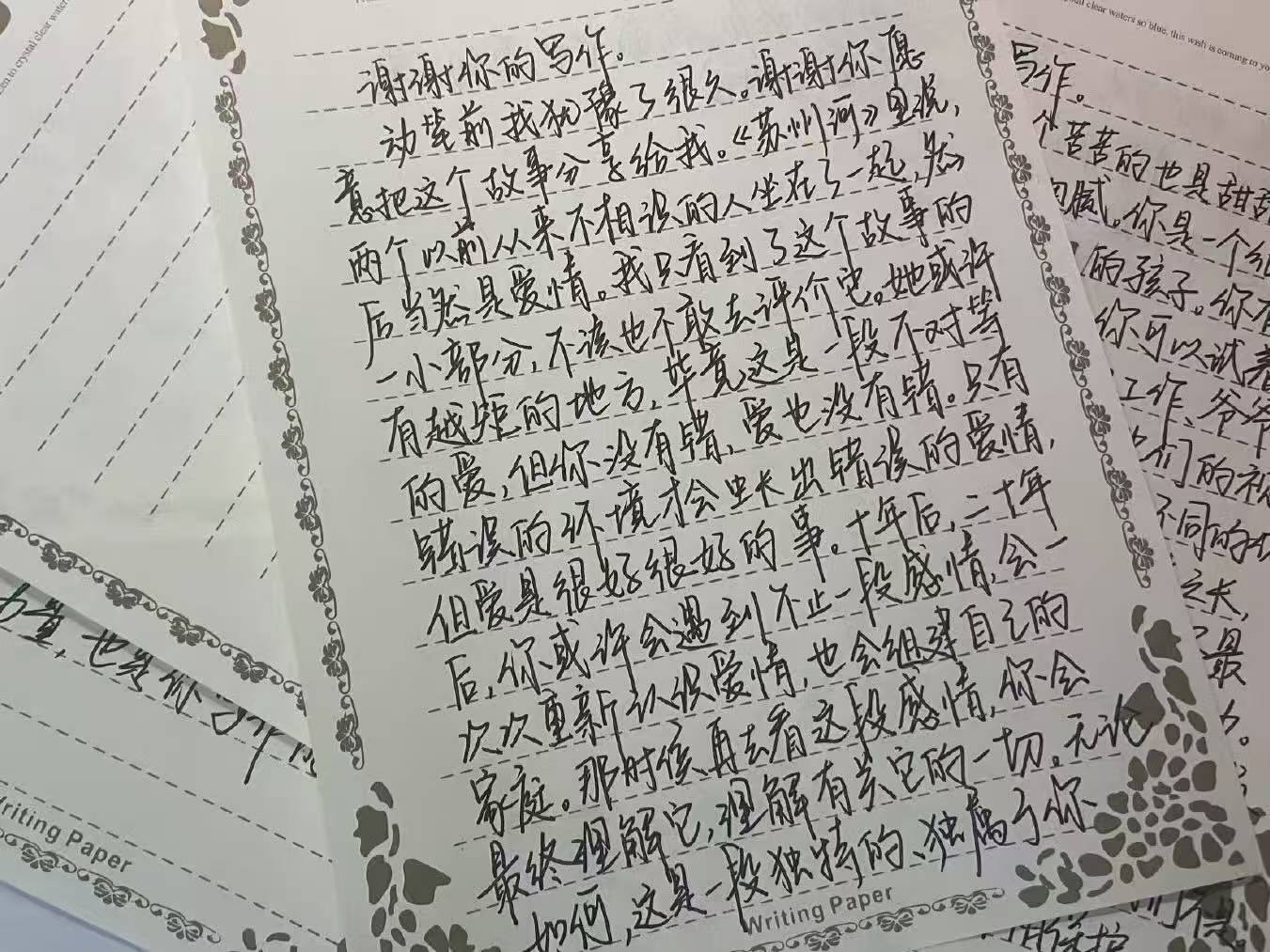

陆千一给学生们作业的评语。讲述者供图

陆千一给学生们作业的评语。讲述者供图

刚去职校的时候,她确实想创作些什么,但在那里两年多,她觉得学生已经成了生活中重要的朋友们,她不可能把他们当素材去“消费”。即便如此,身边朋友依然觉得她的文章“好像有一种刻意观察学生的视角”。

她后来觉得,问题不是自己不够真诚,而是出现在书写本身,“语言本身是一种权力”,当她用自己的语言去书写学生们的经历时,不可避免代入个人视角。但学生们的人生本身是多样的、无法被轻易概括,更不要说谈论有着1700多万在校生的高职教育。

她决定把写了半年的书推翻,转而让学生自述,她来记录、整理,要是出版不了,她就自己印一些送给学生们。

如果说这些讲述有什么共同点,那大概是不仅关于成长、关于教育,陆千一也记录他们对未来的想象和规划。比如魏伊,这个不喜欢数控的数控班女生,现在已经通过专升本,到了本科学习。她还考虑接着读研,希望未来能找一份有双休日的“正经工作”,这样可以继续做Cosplay。她用不小的篇幅讲述自己爱好的Cosplay,语气里洋溢着自信、勇气,那是属于她自己的声音。

陈千帆也讲述了自己的故事。看到自己讲的,成了书的一部分,他挺开心,回老家他肯定要给朋友们展示一番。但他没打算给父母看。他从来没有对他们说过那么多。

他的篇章,陆千一给取了标题,《出了学校,谁都可能是上位者》。“上位者”不是他原话,而是陆千一提炼出来的。那天他聊到与学生处主任的冲突时说,“我在外面也是挣钱的,我和你是一样的地位,你出了校门或许见到我,你还得叫我老板。”

陈千帆觉得这个总结挺到位。什么是上位者?他理解是,“就像老板对员工,老师对学生”。

离开学校后,他仍然在努力走向那个位置。现在,他在上海开网约车。住在浦东郊区,一个月800元,租下四人间的一张床位,只用来睡觉、洗澡。醒来就上路,一天至少跑十多个小时。11月初,他难得给自己放假,把车停在路边,拨通了我的语音,偶尔会停顿一下,等呼啸的卡车开过。

关于生活,他有个最大的困惑,“为什么普通人出来必须得打工?为什么攒原始积累的资金这么困难?那些富豪是怎么起来的?”

他隐约有些答案,来自他跟过的一个大哥。大哥在好几座城市有房,去年他才跟着一块去提了宝马7系。大哥干劳务中介,帮人家弄驾照,陈千帆总结说,“别人不敢干的活他敢干”“好像你要完成原始积累,一定要游走在规则之外。”

在上海这几个月,见到更多豪车以后,他修正了一点判断,大哥其实也不算特别有钱,“只能算小富”。

他心中已经规划了新的发财路线。明年,他要找4S店合作,再找一群刚毕业的大学生开网约车,“学生听话好管理,反驳意识低,服务意识也好一点。”

前段时间,陆千一到上海参加活动,约了陈千帆和另一个学生一块吃饭。陈千帆也向她讲了这番最新规划。又一次,不是陆千一熟悉的领域。她只能提醒几句,“小心被骗”“不要一下子铺的太大”。

这不是毕业后他们头次吃饭。陆千一觉得人与人的关系奇妙,她和学生想法多有不同,但不影响敞开聊天,反倒成长路上的一些朋友,仅仅因为观念上细小的不同,就渐行渐远了。

在他们各自回忆中,这顿饭都是朋友间轻松的聚餐。见面时,两个学生撞了衫,一模一样的迷彩裤子,三个人就在那一块笑。吃完饭,学生们开车送她回住处,一栋旧到门都不好打开的上海老洋房,很礼貌地将她送到门口,就要离开。看得出来,学生明显好奇这房子,陆千一请他进来瞅瞅,学生小心地步入,看了两眼吊顶,称赞一番,“原来这个房子是这样的”,再次礼貌地告别,“我回去啦”,转身,钻入上海的黑夜。

(文中人物为化名,部分内容引自陆千一和学生共著的《我是职校生》)