文 │ 霜绛

革命历史剧《大浪淘沙》正式收官。

丰富的群像戏和较强的代入感给了观众新奇的观剧体验,放眼豆瓣、微博等平台的评论区,“好评”不仅在于满星分数和官方话题,而是从内容到角色都言之有物,剧中的每一条线索,每一幕画面都能激起观众的表达欲,这无疑印证着优质内容终归会取得胜利的规律。

自5月11日播出以来,观众跟随21世纪青年陈启航,从嘉兴一路走到延安,见证了中国共产党从“一大”到“七大”这二十余年的风雨历程,以第三方的视角身临其境般见证着百年前的青年们一次次浴火成长,以及毛泽东思想在争论中从无到有,从稚嫩到成熟。

漂亮的收视数据也是佐证。

《大浪淘沙》通过浙江卫视、江苏卫视双台联播,根据CSM 59城收视数据统计,《大浪淘沙》在两个卫视的收视率一直稳定在1.8以上,播出期间,双台收视率屡屡破2,并拿下同时段全国收视冠军。

收官之际,导演嘉娜·沙哈提和我们分享了《大浪淘沙》创作中的一些故事。

嘉娜·沙哈提是《大浪淘沙》的总导演。提到这个名字,熟悉革命历史题材影视剧的观众想必不会陌生。《恰同学少年》《黎明前的暗战》《秋收起义》《共产党人刘少奇》……迄今为止,她已经在革命历史领域深耕多年,在很多观众心目中,看到她的名字,就觉得剧集质量有了保障。但《大浪淘沙》对她来说,仍然是新的挑战。

时值建党100周年,中国抗击疫情的阶段性胜利广泛激起了民众的爱国热情,同时点燃了大家回望历史的强烈意愿。新的历史背景和社会环境昭示着新的时代命题,创作者的理念更新和叙事创新时不我待。

“我们都是陈启航”

同期革命历史剧面临着共同的难点,那就是在讲述党史的过程中,必须要面对浩如烟海的史料和人物,如何在连续的叙事中用一个贯穿的脉络把分散的内容联结起来,成了创作者需要解决的问题。

嘉娜同样在思考。

恰逢2020年5月,受到疫情影响的社会涌现出广泛的“回望历史”思潮,“当遇到现实问题的时候,大家很自然的就会回望,从过去中找答案。”正是基于这种爱国思潮在青年群体中的涌现,创作者们决定塑造一个年轻的博主陈启航。他的讲述取代了传统的客观旁白,在剧中承担着梳理故事脉络的作用,有着重要的叙事功能。除此之外,陈启航的表达在内容方面有着更深远的意义。

“他的讲述是个人化的,是一个当代青年的主观表达。”

在剧集中,陈启航自由地分享他对历史的见解和感悟,这种感悟或许不够官方,甚至有着强烈的主观色彩,但也正是因为如此,陈启航的讲述充满了温度,这样的温度让严肃的题材在屏幕之上变得鲜活了起来,和观众之间进行平等的交流,从而唤起情感的共鸣。

而这样的共鸣存在在更广泛的时空里。“‘五四运动’中涌现出的那些风云人物,就是百年前的80后、90后,而‘一大’的参会者,平均年龄也只有28岁。所以,陈启航和他们之间实际上也是跨越百年的两代年轻人在对话。”

陈启航作为视频博主,为了做好每一期内容,都要大量查阅史料,“而在整个拍摄的过程,我们也和他一样,必然要深入到历史的褶皱中去,探究事件和人物之间的关联,思考要讲什么,不讲什么,在内容上作出取舍,某种程度上,我们就是陈启航。”

陈启航是一个符号。他是许许多多当代年轻人的缩影,也代表着《大浪淘沙》背后的创作群体,他们溯流而上探索着百年前的同龄人身处历史漩涡中的一言一行,一同回望,一同体味,一同致敬。

人、史、剧,三者合一

《大浪淘沙》的剧情跨越了二十六年的历史,自1919年“五四运动”开始,到1945年中共“七大”结束。这恰恰是中国共产党从初创到成熟,从幼小变强大的过程。

这段历史涵盖着无数大事件,但是纵观整部剧,诸多大事件都是在陈启航的讲述中,成为剧情展开的背景,镜头则更多地聚焦在这些大事件成决议的过程上。

“剧集中所涉及的大部分历史事件,其实已经多次被拍摄成影视剧。就拿‘秋收起义’来说,既有老电影的版本,也有我们几年前拍摄的电视剧,一个中心事件,一年的跨度,却用整部剧的篇幅来详细展开。而这次不同以往,我们把侧重点放在二十六年的革命历程中,放在这些主要人物的成长与变化上,还有就是以毛泽东为代表的第一代中国共产党人,是怎样在血雨腥风中,摸索出了一条符合中国实际的革命之路。”

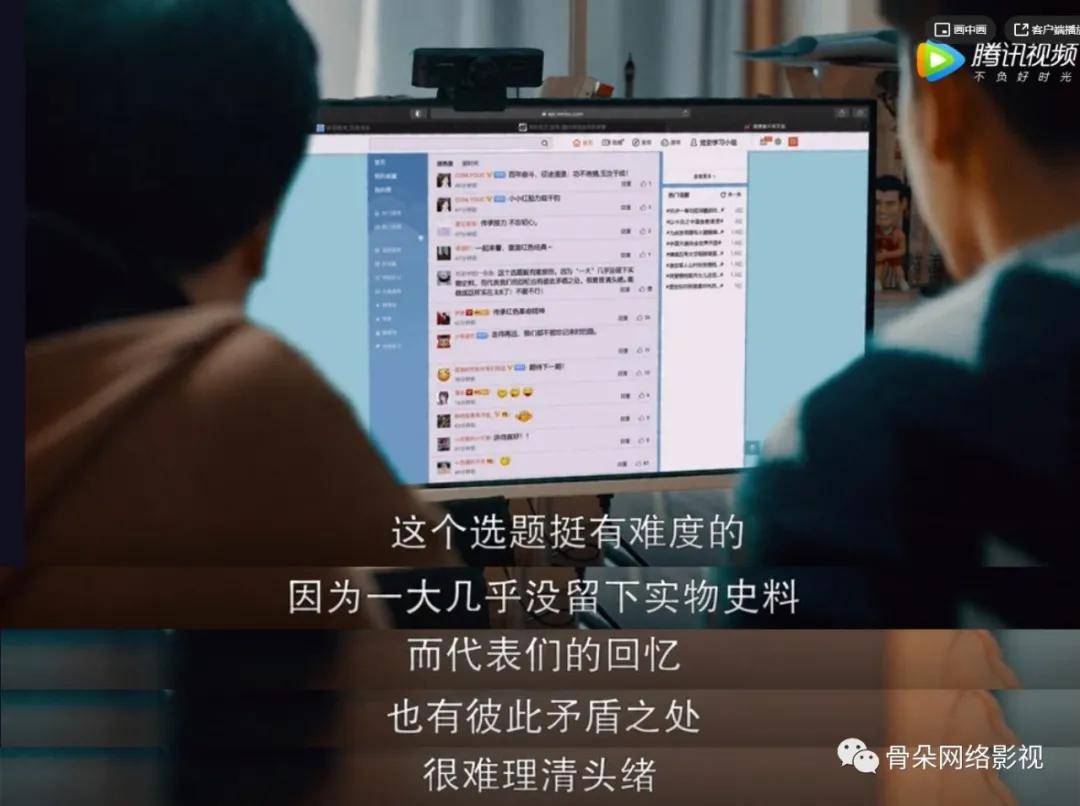

在剧中,陈启航和杨易在回溯“一大”时,说了这样的一番话:“一大几乎没留下实物史料,而代表们的回忆也有彼此矛盾之处,很难理清头绪。”

这话虽然出自剧中人物之口,却也是创作者通过他们表达的切身感受,“这么多年无数的专家、学者对于党史的研究是不断推进和深入的,新的材料和新的研究成果也是不断出现的,所以必须大量阅读,有一个选择和确认的过程,以及大家在剧中能看到陈启航使用微信读书的软件,那是因为我们也用。”

对于剧集中所涉及的历史事件和历史人物的定位,在创作中,他们会以权威的党史著作为基础来展现,这也是为了让陈启航的讲述更加严谨。

艺术思维在通读之后有了方向。

一开始,这部剧被定名为《一大代表》,但是在创作过程中他们面临着两个问题。第一是剧中的群像不仅仅只有“一大”代表。而是“13+2+1+N”,这代表着剧中涉及到的13位一大代表,“南陈北李”2位创始人,1位“一大”的幕后功臣王会悟,“N”代表许多早期的革命家。其次,“一大代表”这四个字很难说明什么。

这时,在一位老师的建议下,制作方决定将剧名改为《大浪淘沙》。

“一下子点题了,‘大浪淘沙’,这就是我们要表达的主题。主题一旦确立,那么 选择表什么,不表什么,怎么表,就变得有准绳了。” 嘉娜表示,“如果我们把整个革命历程看做一个‘淘’的过程,那么没有沙子的比照,又哪来金的可贵呢?”所以,剧集中对于那些历史中的“负面人物”,也有一定篇幅的展现, “既然历史曾经选择过他们,那么我们就真实还原。”

当然,作为一部影视剧, “还原”很大程度上取决于演员的表现。 这部剧在选择演员时有着三个标准:一是外形、气质贴近人物,二是塑造能力,三是演员对角色是否有足够的兴趣和热情。

“我接到这个项目的时候,保剑锋饰演毛泽东这件事情已经定下来了,后来我们见面深聊了一次。他和我说,十年前,他曾饰演过毛泽东,这些年来,也有很多剧想请他再次出演,但他一直没有答应。因为 , 对于塑造这个人物,他始终怀有敬畏。 ” 在嘉娜看来,保剑锋的外形和他身上儒雅的气质和亲和力是符合人物的,在整个拍摄过程中,他不浮不躁,始终以饱满的热情认真对待每一场戏、每一个细节,从剧集播出期间的反馈来看,观众对他饰演的毛泽东,认可度还是相当高的。

“而剧中另一个重要人物陈独秀,从许多同时代人的回忆中可以看出,他虽然脾气暴躁,为人处事有家长作风,但在争论中从来都是对事不对人。他心地纯良,还特别爱开玩笑,经常逗得大家前仰后合。”陈独秀的饰演者成泰燊,在形象与气质上与人物十分贴合,从一出场的慷慨激昂,到得知挚友李大钊牺牲后的悲伤落寞,从建党初期的意气风发,到临终前的恬淡释然,他的表演都准确体现了人物当时当刻的状态和情绪,有着很强的感染力。

这是一个群像戏,每一个人物的塑造,都对剧集的最终呈现起着关键作用,因此,围读剧本几乎贯穿了拍摄的始终。全剧启用了大量年轻演员,为了对那段历史有更深入的了解,对所饰演的人物有更准确的把握,他们也积极阅读相关史料,反复琢磨,全情投入,这才有了一个个立体而又鲜活的人物形象。

“很感谢这 些 演员,没有他们,就没有现在的《大浪淘沙》。 ”

2021年,在中国共产党建党百年之际,一大批革命历史题材电视剧登上荧屏,无数曾经的故事和人物在影像中闪耀着生生不息的光亮。《大浪淘沙》《觉醒年代》《理想照耀中国》等多部剧在热度和口碑上表现不俗,引发了年轻群体对革命历史剧的空前关注。

根据《大浪淘沙》受众画像可以看到,19岁-24岁的青年人占比最高,达到44.26%,25岁-34岁年龄段观众占比29.88%。

形成这一现象的原因中,一是创作者对剧集质量的要求在不断提高,同时,青年群体的爱国热情也在建党百年的历史背景中逐步高涨,想来,这也是创作者们设计陈启航这个人物时心里的底气。

革命历史剧生发于历史,艺术创作就要遵循史实,面对市场的包容和青年圈层的接纳,创作者更应该坚守阵地,所谓的“艺术自由”不能动摇原本的历史逻辑。

嘉娜导演介绍,多年来,革命历史剧的创作方式,有着一个业界公认的原则,那就是“大事不虚,小事不拘”。

“在创作中,秉持严谨的态度,既是对历史本身的尊重,也是基于对电视剧传播效力的考量。但电视剧毕竟不是学术论文,它要表现的是人的状态,人的情感,人的关系,所以在有史实记载的前提下,要展开合理想象,营造氛围,体现冲突,力求做到引人入胜,这实际上是一个把历史故事戏剧化的过程,但无论如何,创作者要在对史料有着充分了解和理解的基础上,严格把握分寸才行。”

历史如汪洋大海,波澜壮阔,与之相比,影像中所呈现出来的画面只是浪花一朵。

陈启航的生活还在继续,而创作者不会停下。返回搜狐,查看更多

责任编辑: