作者丨 花山

01

前些天,有媒体曝光了高圆圆的最新剧照。

一时间负面评论扑面而来,无外乎:女神老了。

但高圆圆也没有争辩或解释什么。

法令和眼周细纹清晰可见的四十二岁,真接地气。

不急不慌不怕老的高圆圆,真美。

犹记得,2000年伊始,她凭借一条清嘴含片广告走入大众视野。

心怀憧憬,同时也承受巨大的压力和焦虑。

因为“社恐”,她受了很多苦。

最夸张的一次,是她去参加一个电影节,出于恐惧人群,全程都面对一棵树,就那样站了整整一晚。

这样举步维艰的社交困境,让高圆圆一度把一切都归咎于母亲。

用高圆圆自己的话,“她(母亲)一直都是一个害羞、胆怯的人,很少很少出门,有点奇怪。”

为此高圆圆暗暗下定决心,“如果有一天我做了母亲,我应该不会像妈妈那样。”

但随着时间的流逝,高圆圆悄悄变了。

她逐渐意识到,母亲为整个家庭所做的贡献,以及母亲身上具备的安静却富有韧性的力量。

她在自己身上,找到越来越多母亲的影子。而伴随着对母亲的接纳与理解,她的社恐也日渐减轻了。

如今的她,依然不喜热闹。

不爱表现。

十足佛系。

但是当需要她去跟人打交道的时候,她也能游刃有余地去应对。

尤其在母亲离世后,高圆圆痛彻心扉地领悟到,就是那个自己一度“嫌弃“的人,“她塑造了我,她送给了我一个礼物,就是让我变成一个不完全是她,又在骨子里与她亲近的人,一个可以照顾好自己和别人的人。一个越来越坚强的人。”

“我有两道法令纹,这本来是困扰我的地方,但我每次照镜子看到它,我会心里一暖。这让我看起来很像妈妈,真好。”

与妈妈和解,真好。

02

像高圆圆一样。

大多数孩子面对父母,都会有那么一段曲折又微妙的心路历程。

美国心理学家哈丽特·勒纳在《妈妈的意义》一书中这么写:几乎所有女儿都会对母亲有所失望。

我以为,这句话完全可以扩展为:几乎所有孩子都会对父母有所失望。

就在上周末,我在小区里看到五年级的儿子跟同伴聊得热火朝天,

没眼色地走上去问了句:说啥呢?

他看了我一眼,摇头说:没什么。

回到家后,他很认真地跟我又来了一句:妈,你不要偷听我们说话。

声音不大,打击性极强。

在父母不知道的角落里,来自孩子的“嫌弃”随处可见:

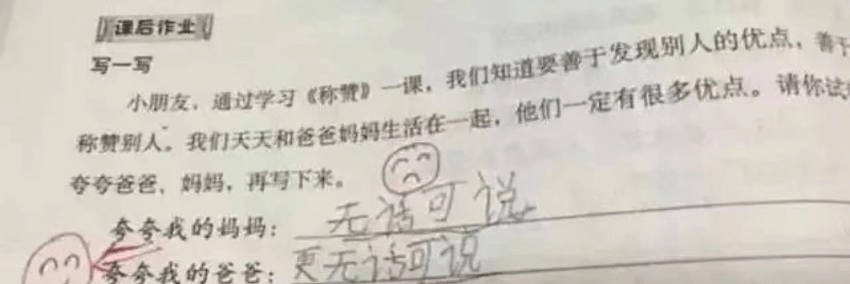

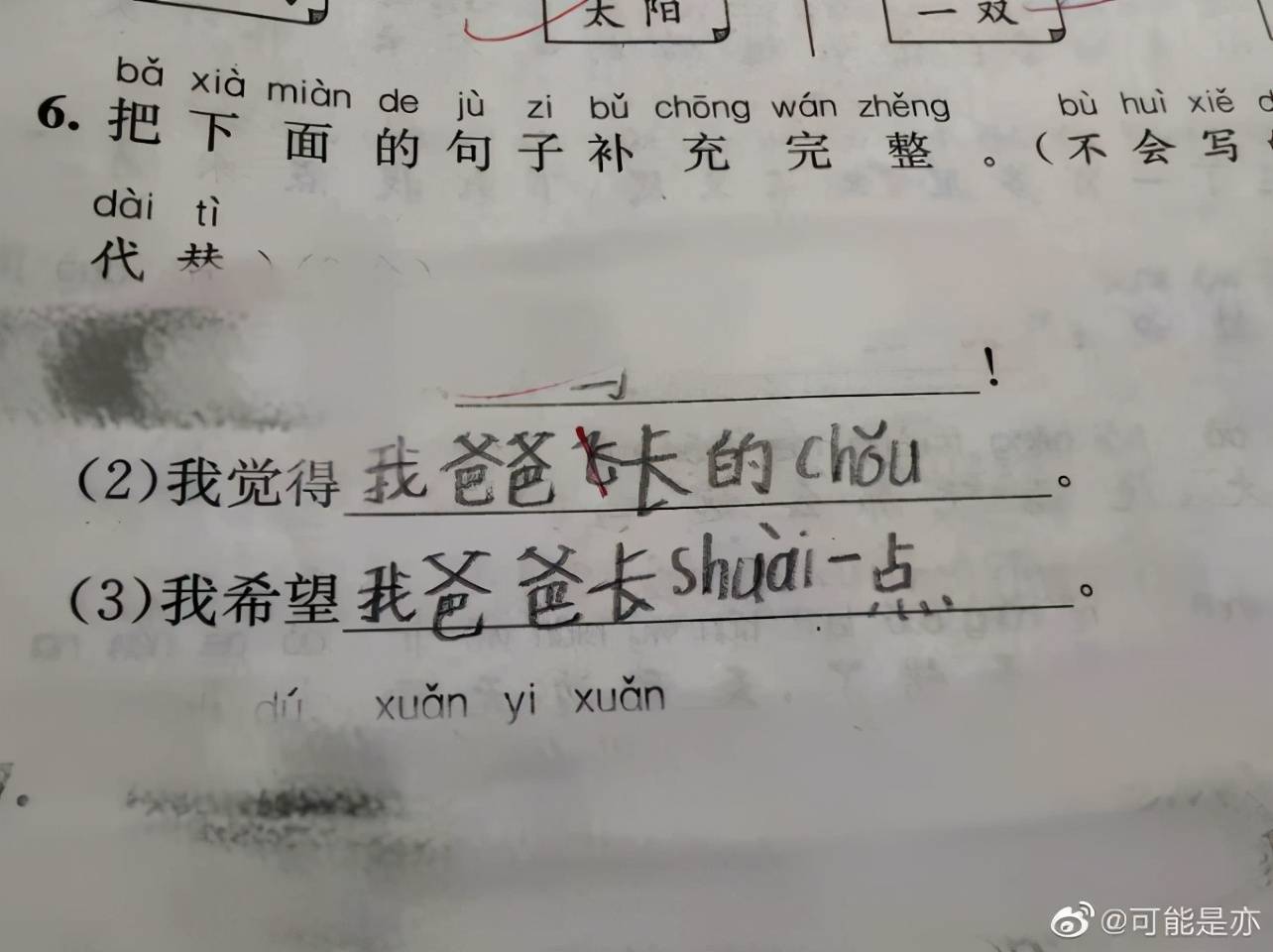

某试卷题目。

夸夸我的妈妈,孩子答:无话可说。

夸夸我的爸爸,孩子答:更无话可说。

有的小孩,虽然很多字还不会写,只能用拼音代替,却完全不影响言语的犀利:

我觉得我爸爸长的chou,我希望我爸爸长shuai一点。

一个妈妈为了跟9岁儿子套近乎,说,要不你教我拼乐高?

小伙子答:妈,我看你拼乐高的心情,和你陪我写作业是一样的,看不了十分钟我血压就得起来,你学不会的!

妈妈:???

孩子5岁时,会觉得父母是那么高大、正确、权威感十足。

孩子10岁时,可能就会发现,原来大人并非无所不能、完美无缺。

他们也有各自的毛病。

也会犯错。

自己所敬爱的那个大人,原来在菜市场上是个贪小便宜的人;嘴上要求孩子别撒谎,结果自己在现实生活中可能也会作假。

孩子们内心会日渐遭遇类似的冲突和困惑。

也开始逐渐有了自己对现实世界的观察和判断。

原来的仰视,变成平视。

所以,自然而然就会出现“嫌弃”父母、“推开”父母的动作。

只有推开父母,脱离父母,才能走出家门,走向一个更大也更加真实的世界。

若一个孩子过了十一二岁,还是认为天底下谁都没有父母好,哪里都不如家里好玩,那这个孩子就不需要走出门了。

更不需要长大。

说到底,让父母糟心的那些体验,却原来都是孩子成长的“勋章”。

03

精神分析词典里,对孩子开始“嫌弃”父母的这个心理变化,还有一个特别的说法,叫“理想化父母的破灭”。

这种理想化破灭,有时候会让父母和孩子同时都体验到不适感,甚至是体验到暴击。

电视剧《少年派》中,张嘉益饰演的在殡仪馆工作的父亲,和她的女儿林妙妙,就有这么一场戳心的冲突。

为了养家糊口,张嘉益不得不去殡仪馆做司仪。

正值青春期的女儿口无遮拦地冲父亲吼:“林大为,你为什么要丢人现眼!”

当着父亲的面,又跟母亲抱怨:“他现在干的活有多瘆人,他挣死人的钱!

张嘉益演的这个林大为,就正在经历父亲高大形象的坍塌。

之前仰视自己的女儿,如今发现,父母原来不过如此啊。

对父亲的“嫌弃”背后,其实藏着孩子心中的不甘,以及自己想要改变人生、改变命运的雄心壮志。

父母能做的,唯有忍耐。

毕竟自己亲生的,总不能塞回去?

我的朋友大花,也有过类似经历。

当时,大花是去给儿子开家长会。

因为出门比较匆忙,所以没有收拾自己,穿的衣服也非常宽松、随意。

开完家长会回去的路上,9岁的儿子直接来了一句:“妈妈,为什么你不能像别人的妈妈那样化妆,穿裙子呢?”

大花一时间愣在了那里。

她不曾想到,自己竟然被儿子赤裸裸地鄙视了。

类似这样的“嫌弃”,零零碎碎还有很多。

大花后来回忆儿子青春期的那几年,只说了四个字:熬过来的。

其实,孩子在成长过程中,都会在心中虚构出一个“理想化父母”的形象。

这个形象,最初对孩子的成长是有益的。

它会引领孩子努力成长为更好的模样。

但是,理想化父母坍塌的时刻,孩子也会感到失落、困惑甚至愤怒。

父母除了忍耐,最好还要多给孩子提供接触外界新鲜事物,以及其他人的机会。

这样,孩子便有机会去寻找新的美好客体,去认同、去学习,去模仿,然后内化整合,丰富自己。

这个时候,最忌一直把孩子管得死死的,只允许他们留在身边,呆在家里。

04

当然,最最重要的是,我们必须知道,“嫌弃”永远只会是阶段性的。

到足够成熟了,孩子就会知道,父母虽然不是特别了不起的父母,但是他们作为普通的父母已经很棒了。

看到这里,或许你还是会有隐隐的担心和疑惑。

身为家长,我们要如何去面对那个可能正在“嫌弃”我们、想要推开我们的孩子呢?

以下是一些原则性建议:

假如孩子看起来喜欢争辩、爱跟你对着干,不要觉得是孩子是在针对你。

他们那个蓬勃壮大中的“自我”,不过是想要得到确认,想要争取自己的空间。

接纳父母和孩子之间必经的这份“嫌弃”跟“看不顺眼”;努力耐受孩子随时可能到来的挑剔。

不要执着于做个好爸爸、好妈妈,你必须找到自己的生活,自己生命里的主心骨。

多以朋友的姿态去跟孩子分享你的故事,你的想法,而不是居高临下发号施令。

孩子不求助,就不要轻易干预和提供帮助。

认真对待孩子的观点。

倾听,倾听,再倾听。

最后,目送孩子。

祝福孩子。

告诉孩子,爸爸妈妈,永远在这里。

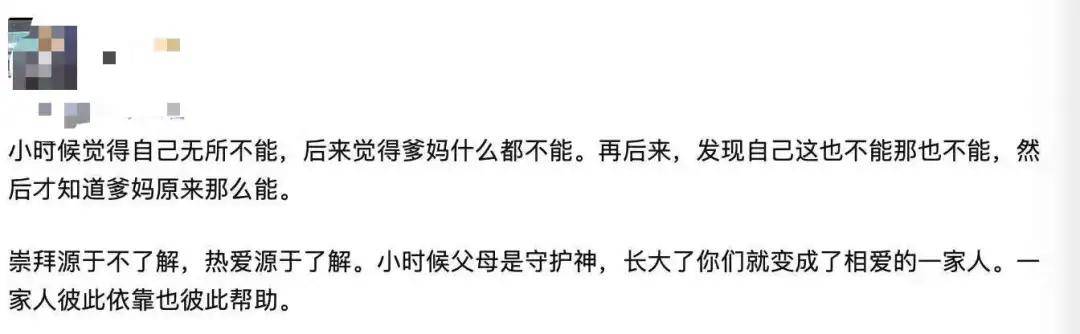

下面这一段网络流行的话,

送给每一个即将或者已经迈入青春期门槛的小孩:

“愿你有高跟鞋也有跑鞋,喝茶也喝酒。

愿你有勇敢的朋友,有牛bi的对手。

愿你对过往的一切情深意重,但从不回头。

愿你特别美丽,特别平静,

特别凶狠,也特别温柔。”

——End——

作者:花山,国家二级心理咨询师,二孩妈妈,关注育儿心理及女性成长。部分图片来自网络,版权归原作者所有。

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多

责任编辑: