中国科学院院士、同济大学海洋与地球科学学院教授汪品先。受访者供图

汪品先

著名海洋地质学家。1936年出生于上海,中国科学院院士,同济大学海洋与地球科学学院教授。2011年,担任国家自然科学基金重大研究计划“南海深海过程演变”指导专家组组长。

1955年,在经过严格的审查筛选后,汪品先走进莫斯科大学学习。回国任职后,汪品先曾经先后3次返回莫斯科。最近一次是2017年,当站在莫斯科大学校园里,他再也没有当初“仰视”的感觉,“因为我们自己的高楼多了”,他说。

如今,86岁的他仍然坚持在研究一线。不仅如此,在坚持科研之余,汪品先还不遗余力地化身为视频博主为大众科普海洋探索与研究,如今的他大受年轻人欢迎,成为“网红院士”。

在接受新京报记者采访时,汪品先表示,“真”和“思想活跃”是他想给年轻人的建议,他希望通过平台来影响更多的年轻人。“比起名利,我更希望为国家再做一点事情,留下一些有价值有影响力的东西。”

高考填报三个志愿都是文科 留苏后换成理科

新京报:您是1955年去苏联留学的,可以讲一下当时留苏的经历吗?

汪品先:我是1953年在上海格致中学毕业,1955年去苏联莫斯科大学留学。那时候出国的机会不多,留苏是主要的去处。不过是否能留苏不是自己选择也不是自己报名的,领导会直接问你愿不愿意去,当然没有人会不愿意去。

新京报:在莫斯科大学的学习生活是怎样的?

汪品先:我们那时候课程排得很满,一天大概有8节课,礼拜六也有课。而且有的课不在一个楼里,要奔过去上。学校是没有午餐时间的,经常在中午20分钟休息时买个面包就往教室跑。

新京报:当时是怎么选的专业?

汪品先:其实在高中的时候我是想学文科的,当时我很佩服自己的语文老师——许志行,他曾经对我写的作文给予很高的评价,所以,我高考报志愿的时候填的三个志愿全是文科(当时已经报名考大学,但后来因为留苏就没参加高考),回想起来大概第一志愿是历史,第二个是语文,第三个是政治。

后来留苏之后,我就换成理科专业了,因为去苏联留学肯定是要学理工类的。我填了三个志愿都是理工科。我的第三志愿是地质学,后来我就被分到地质专业了。

莫斯科大学的学制是5年,地质学习到三年级就要细分专业,我们是指定学古生物学的。我们这个班很厉害,十几个学生,后来出了三个中国院士,一个俄罗斯院士。

82岁深潜南海 做研究就应该去一线

新京报:您在82岁还乘坐“勇士号”,9天3次深潜南海,当时怎么想的?有过顾虑吗?

汪品先:1999年,我主持大洋钻探的时候已经63岁了,是船上最老的人。至于下潜是早在我70多岁时,蛟龙号建成出海的时候我就准备下潜南海的,不过被有关领导部门给挡住了。

我82岁下潜,本身也是对有些年轻同行一种无声的批评。中国这一点跟西方很不同,我们那些已经出了名的学者往往不去一线,都让学生去,当上院士后上船更少。有的教授做的研究课题都应该出海、都应该想办法争取下潜的,结果都推各种理由呆在家里。

但我也没有跟他们争论,说10遍不如做一遍,我就做个样子给你看。

学生要活跃思想 要有质疑精神

新京报:您在B站做的知识分享受到很多年轻人的喜爱,当初怎么想到要在互联网上做知识分享?

汪品先:我觉得现在学生最大的问题是思想不活跃,我在苏联的时候也是满堂灌的教学方式,在那种教育方式下培养的学生就会缺乏质疑精神,这一点是我后来去美国、法国的交流中逐渐感受到的。

其实这就是中国科技界的要害,没有人敢自己想问题。

所以,我在同济大学任教的时候,就曾提出过学生思想不活跃的问题,但是没有什么效果。后来我开设了一门课程,讲科学与文化,其实就是活跃思想的一些问题,科学怎么来的,中国文化的亮点在哪,中国人怎么样才能在科学上创新等等,学生们非常喜欢。

我争取再干上5年,做3件事

新京报:关于未来,您有什么计划吗?

汪品先:去年满85岁的时候,我跟老伴说,我争取再干上5年,做3件事。第一件事,把我上课的内容写成两本书。第一本是文化的角度看科学,这本已经快要出版了;另一本是从科学的角度看文化,讲东西方文化差异的问题。

第二件事,是我在南海做的科学研究上取得一些突破,要把这些突破写成文章或书,这个突破还不是一般的突破。目前我正在主持一个战略研究项目,我提出来的是要促进中国学派的形成。自然科学特别是地球科学和宏观生物学都有地区性,因此我们应该根据本身的特色做自己的题目。

第三件事,我准备写我的自传。

新京报:您对即将参加高考的学子有什么建议吗?

汪品先:每年同济大学的新生讲话中,我都会强调一个“真”字。说真话,说自己的话,如果你到学校来4年就是学套话、学假话,那你在学校里的时间都浪费掉了。我非常佩服陶行知所说的,“千教万教教人求真,千学万学学做真人。”

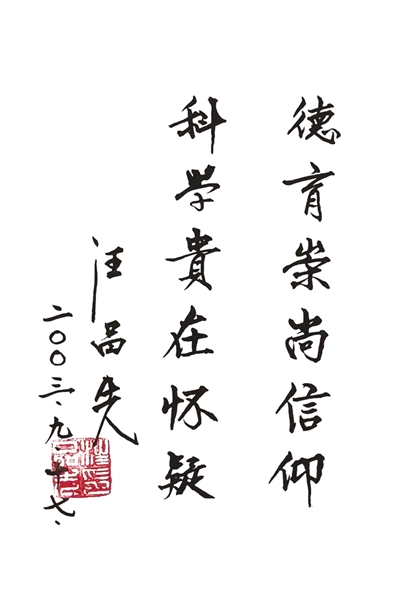

我曾在给同济大学宿舍题字时写过两句话,“德育崇尚信仰,科学贵在怀疑”。“德育崇尚信仰”,没有问题,但是,科学是从怀疑开始的。这句话你把它翻译过来的话,就是要独立思考,我觉得我们这代人的一些教训表达出来对后人是有意义的。

中国科学院院士、同济大学海洋与地球科学学院教授汪品先。受访者供图

汪品先

著名海洋地质学家。1936年出生于上海,中国科学院院士,同济大学海洋与地球科学学院教授。2011年,担任国家自然科学基金重大研究计划“南海深海过程演变”指导专家组组长。

1955年,在经过严格的审查筛选后,汪品先走进莫斯科大学学习。回国任职后,汪品先曾经先后3次返回莫斯科。最近一次是2017年,当站在莫斯科大学校园里,他再也没有当初“仰视”的感觉,“因为我们自己的高楼多了”,他说。

如今,86岁的他仍然坚持在研究一线。不仅如此,在坚持科研之余,汪品先还不遗余力地化身为视频博主为大众科普海洋探索与研究,如今的他大受年轻人欢迎,成为“网红院士”。

在接受新京报记者采访时,汪品先表示,“真”和“思想活跃”是他想给年轻人的建议,他希望通过平台来影响更多的年轻人。“比起名利,我更希望为国家再做一点事情,留下一些有价值有影响力的东西。”

高考填报三个志愿都是文科 留苏后换成理科

新京报:您是1955年去苏联留学的,可以讲一下当时留苏的经历吗?

汪品先:我是1953年在上海格致中学毕业,1955年去苏联莫斯科大学留学。那时候出国的机会不多,留苏是主要的去处。不过是否能留苏不是自己选择也不是自己报名的,领导会直接问你愿不愿意去,当然没有人会不愿意去。

新京报:在莫斯科大学的学习生活是怎样的?

汪品先:我们那时候课程排得很满,一天大概有8节课,礼拜六也有课。而且有的课不在一个楼里,要奔过去上。学校是没有午餐时间的,经常在中午20分钟休息时买个面包就往教室跑。

新京报:当时是怎么选的专业?

汪品先:其实在高中的时候我是想学文科的,当时我很佩服自己的语文老师——许志行,他曾经对我写的作文给予很高的评价,所以,我高考报志愿的时候填的三个志愿全是文科(当时已经报名考大学,但后来因为留苏就没参加高考),回想起来大概第一志愿是历史,第二个是语文,第三个是政治。

后来留苏之后,我就换成理科专业了,因为去苏联留学肯定是要学理工类的。我填了三个志愿都是理工科。我的第三志愿是地质学,后来我就被分到地质专业了。

莫斯科大学的学制是5年,地质学习到三年级就要细分专业,我们是指定学古生物学的。我们这个班很厉害,十几个学生,后来出了三个中国院士,一个俄罗斯院士。

82岁深潜南海 做研究就应该去一线

新京报:您在82岁还乘坐“勇士号”,9天3次深潜南海,当时怎么想的?有过顾虑吗?

汪品先:1999年,我主持大洋钻探的时候已经63岁了,是船上最老的人。至于下潜是早在我70多岁时,蛟龙号建成出海的时候我就准备下潜南海的,不过被有关领导部门给挡住了。

我82岁下潜,本身也是对有些年轻同行一种无声的批评。中国这一点跟西方很不同,我们那些已经出了名的学者往往不去一线,都让学生去,当上院士后上船更少。有的教授做的研究课题都应该出海、都应该想办法争取下潜的,结果都推各种理由呆在家里。

但我也没有跟他们争论,说10遍不如做一遍,我就做个样子给你看。

学生要活跃思想 要有质疑精神

新京报:您在B站做的知识分享受到很多年轻人的喜爱,当初怎么想到要在互联网上做知识分享?

汪品先:我觉得现在学生最大的问题是思想不活跃,我在苏联的时候也是满堂灌的教学方式,在那种教育方式下培养的学生就会缺乏质疑精神,这一点是我后来去美国、法国的交流中逐渐感受到的。

其实这就是中国科技界的要害,没有人敢自己想问题。

所以,我在同济大学任教的时候,就曾提出过学生思想不活跃的问题,但是没有什么效果。后来我开设了一门课程,讲科学与文化,其实就是活跃思想的一些问题,科学怎么来的,中国文化的亮点在哪,中国人怎么样才能在科学上创新等等,学生们非常喜欢。

我争取再干上5年,做3件事

新京报:关于未来,您有什么计划吗?

汪品先:去年满85岁的时候,我跟老伴说,我争取再干上5年,做3件事。第一件事,把我上课的内容写成两本书。第一本是文化的角度看科学,这本已经快要出版了;另一本是从科学的角度看文化,讲东西方文化差异的问题。

第二件事,是我在南海做的科学研究上取得一些突破,要把这些突破写成文章或书,这个突破还不是一般的突破。目前我正在主持一个战略研究项目,我提出来的是要促进中国学派的形成。自然科学特别是地球科学和宏观生物学都有地区性,因此我们应该根据本身的特色做自己的题目。

第三件事,我准备写我的自传。

新京报:您对即将参加高考的学子有什么建议吗?

汪品先:每年同济大学的新生讲话中,我都会强调一个“真”字。说真话,说自己的话,如果你到学校来4年就是学套话、学假话,那你在学校里的时间都浪费掉了。我非常佩服陶行知所说的,“千教万教教人求真,千学万学学做真人。”

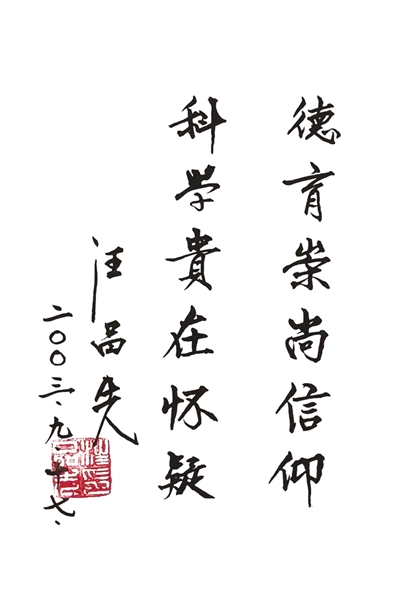

我曾在给同济大学宿舍题字时写过两句话,“德育崇尚信仰,科学贵在怀疑”。“德育崇尚信仰”,没有问题,但是,科学是从怀疑开始的。这句话你把它翻译过来的话,就是要独立思考,我觉得我们这代人的一些教训表达出来对后人是有意义的。