10月25日,第32届中国杨凌农业高新科技成果博览会在陕西杨凌拉开帷幕。这场汇聚了全球农业科技前沿力量的盛会,俨然成为一个巨型“未来农场”试验场。能“听懂”虫语的测报灯二十四小时在线,拥有“火眼金睛”的智能机器自主巡检,植物在无人工厂里静静生长……这些看似来自科幻片的“黑科技”,正悄然重塑现代农业的边界。

AI“医生”坐诊田间:病虫害的精准狙击

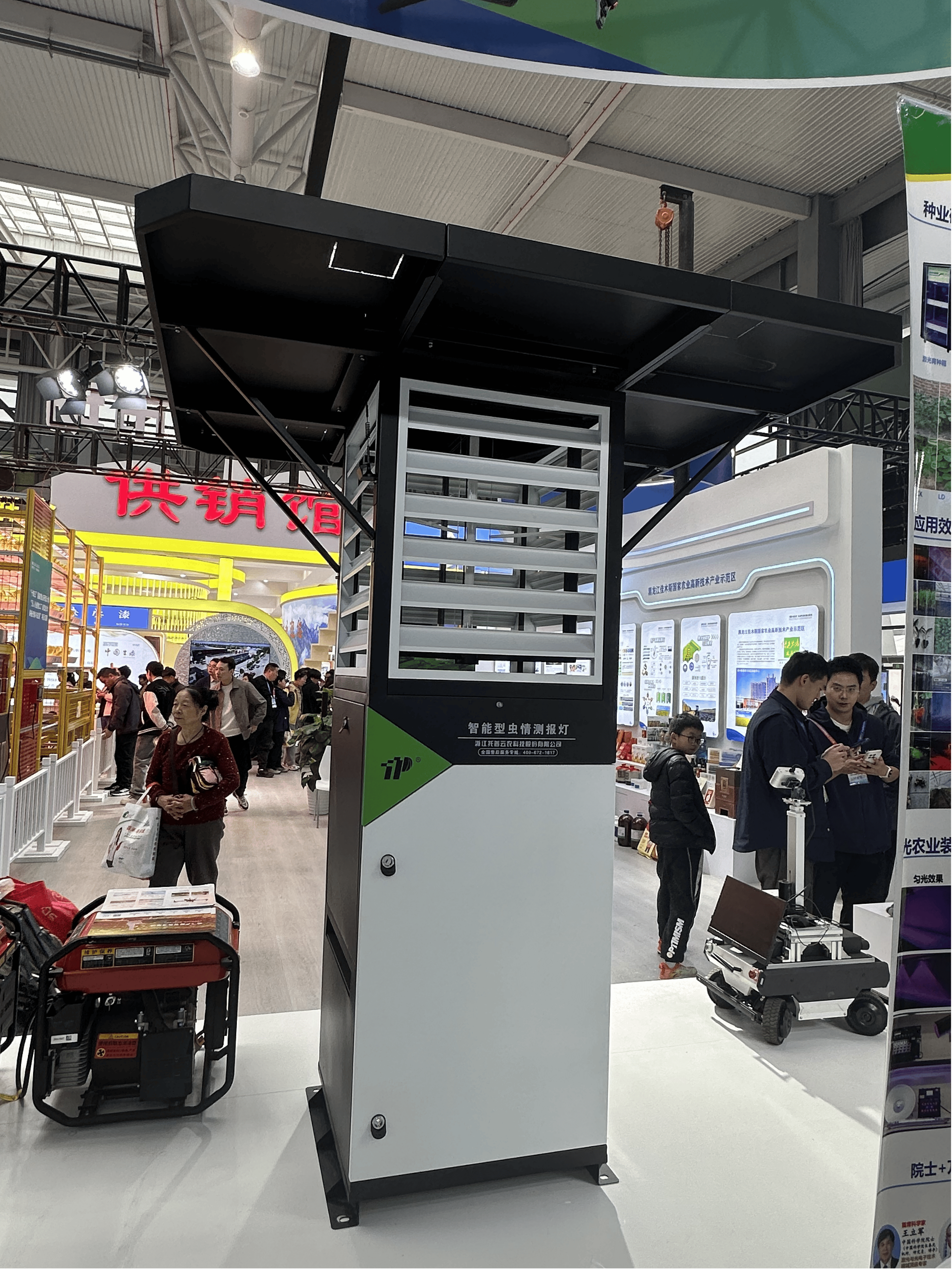

在展馆内,一台静静伫立的智能型虫情测报灯,正以看不见的数字之眼,为农田构建起一道精准防控网。这台由浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称“托普云农”)带来的设备,能自动识别并诱杀134种主要害虫,识别率高达95%以上,如同一位不知疲倦的“数字哨兵”,将农业植保从被动应对推向主动预警的新阶段。

托普云农的智能型虫情测报灯

“它解决的不仅是‘看到’的问题,更是‘看清’和‘看准’的问题。”托普云农陕西省业务负责人陈洪旭介绍,“这款产品在近三年的全国同类型产品比武中,识别准确率与幼虫监测指标综合排名持续第一。”技术的突破,让病虫害防治从依赖经验的模糊判断,迈入了数据驱动的精准狙击时代。

据悉,该设备是托普云农农业智能AI分析系统的一部分,该系统不仅能识别虫害,还能通过语音交互指导农户进行水肥管理、果树修剪等农事操作。

猪舍里的“数字巡警”:养殖业的效率革命

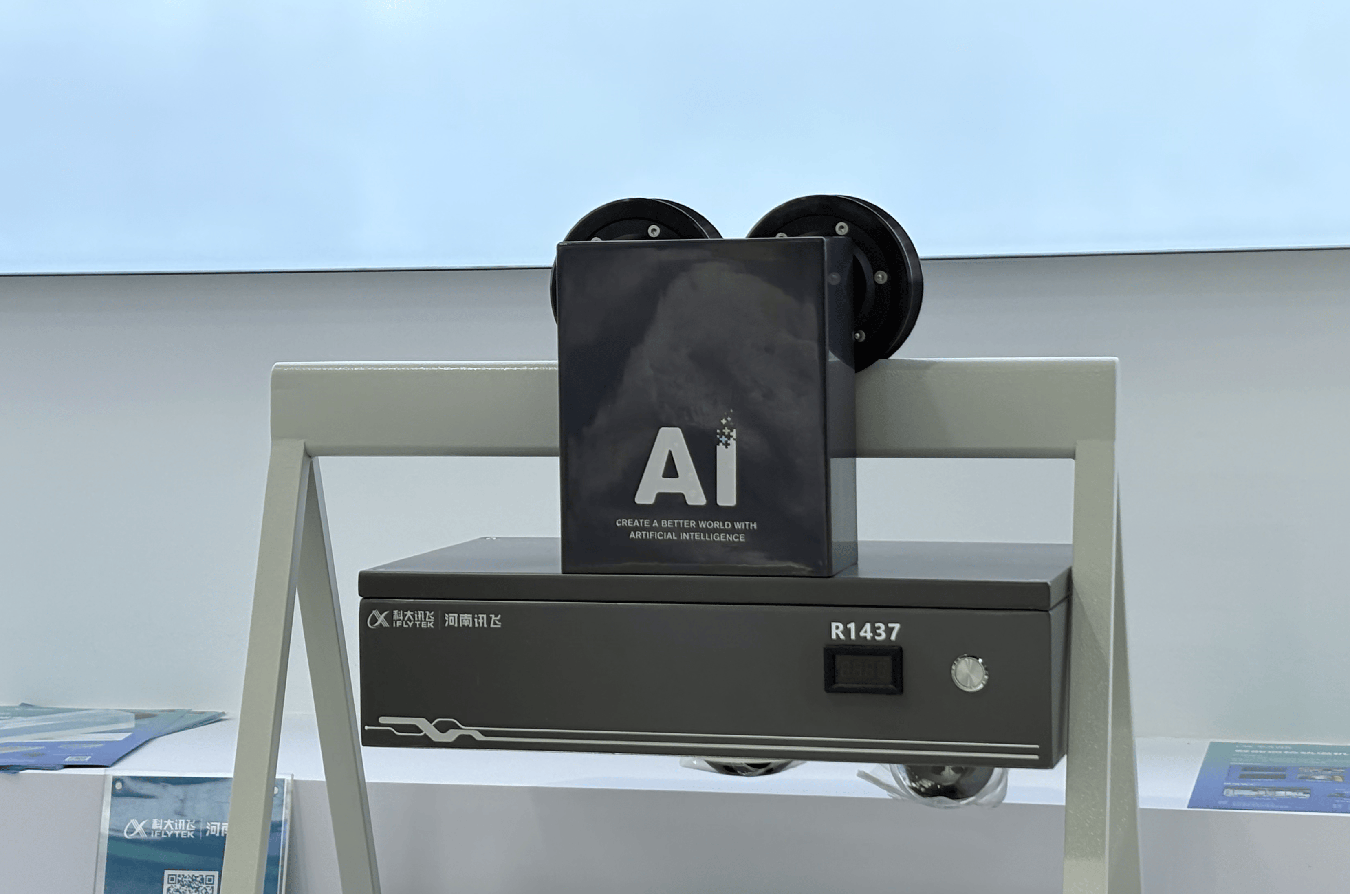

科大讯飞展出的智能巡检轨道机器人,仿佛给猪舍装上了“AI管家”。该设备在母猪舍、保育舍与育肥舍中沿轨道自主巡检,持续监测猪只生长信息、环境温湿度等关键数据,并能通过异常声音识别预警潜在疾病。

“猪只在健康与患病状态下发出的声音特征不同,”科大讯飞智慧农业事业部大区经理温丙言介绍,“我们通过配置多个麦克风实现区域定位,能有效捕捉咳嗽等异常声响。目前声音识别的准确率已达到90%。”

科大讯飞智能巡检轨道机器人

该设备采用集成化设计,包含2个传感器与4个摄像头,共同构成完整的监测矩阵。其核心价值并非替代人工,而是通过“群体监测+人工抽检”的新模式提升管理效率。当系统预警某区域出现异常时,饲养员可据此进行精准排查与取样检测,再由兽医对症下药,形成高效的人机协作流程。这套已在市场推广数年的成熟解决方案,展现了智能化技术为传统养殖业带来的深刻变革。

无人化植物工厂:光与水的“完美配方”

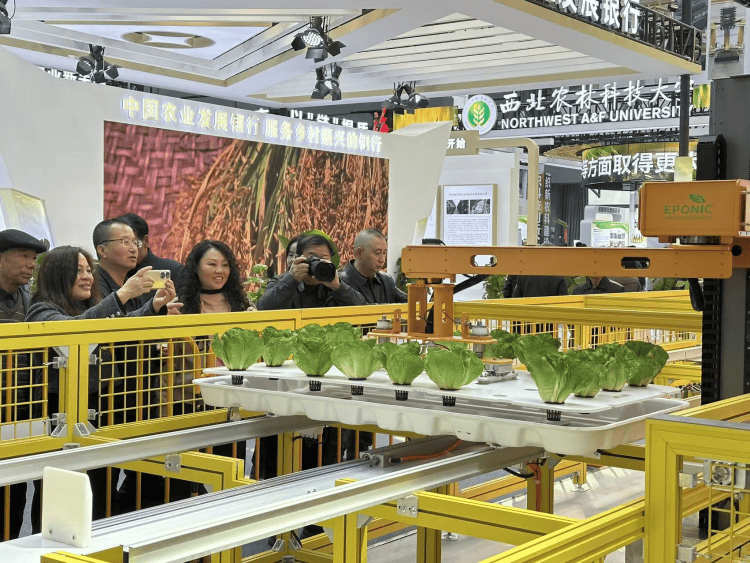

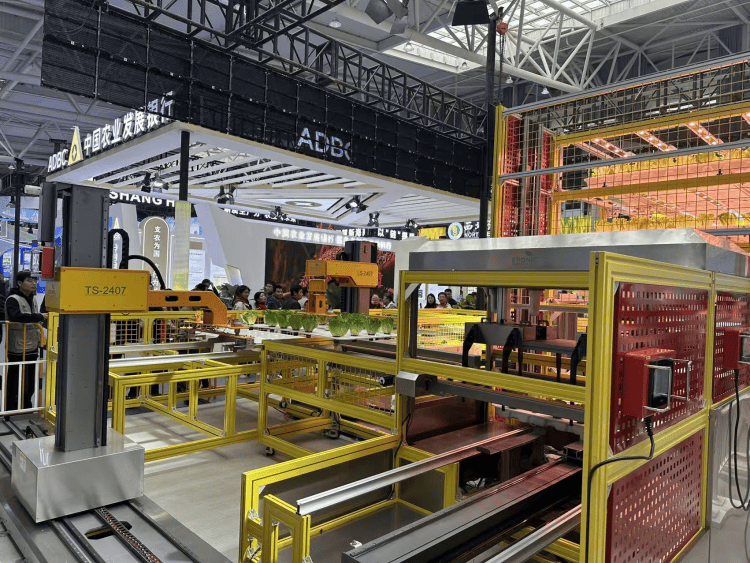

如果说虫情测报与智慧养猪是“点状突破”,那么无人化植物工厂则是一场“系统重构”。在展馆内,一套完整的自动化设备演示了从播种到采收的全流程:AGV传送带载着育苗盘穿梭,机械臂精准采摘成熟果实,所有设备通过一套集成的环境系统联动,实现了全程的无人化、智能化与自动化作业。

无人化植物工厂引来观展人员围观

无人化植物工厂作业区

据悉,无人化植物工厂已在江西、四川、浙江等省份落地。此次是该工厂首次在杨凌农高会现场参展,一经亮相便吸引了众多热情观众,特别是引发了小朋友们对农业新知识的浓厚兴趣。此外,本次参展也意在通过平台影响力,启迪年轻一代从小认知现代农业科研,了解农业未来的发展方向。

从“人控”到“数治”:农业的未来图景

在传统农业中,经验往往是最宝贵的资本。老农凭观察判断虫情,饲养员靠听声辨识猪群健康,种植者依节气安排农事。而今,在杨凌农高会的展馆里,我们看到的是另一番景象:AI正在将那些难以量化的经验,转化为可计算、可分析、可复制的数据模型。

托普云农的智能型虫情测报系统,将农户的“眼力”升级为95%以上识别准确率的数字感知;科大讯飞的智能巡检轨道机器人,把饲养员的“耳听八方”转化为90%准确率的异常声音监测;无人化植物工厂则更进一步,将整个种植过程交由数据驱动的自动化系统,实现了从“会种地”到“慧种地”的转变。

在杨凌农高会的展台上,这些“黑科技”不仅是展品,更是农业未来的缩影。随着这些技术从展台走向田间,从示范走向普及,一个全新的农业范式正在形成:农民的手机成为新农具,云端的算法成为新农资,而数据流则如同灌溉之水,滋养着现代农业的每一个环节。这场静悄悄的变革,正在将千百年来“靠天吃饭”的农业生产,重塑为可预测、可控制、可优化的智慧产业。(文/图 王旭萌)